- 法定相続情報証明書を取得するメリットとその取得方法・手順

- 相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

法定相続情報証明書を取得するメリットとその取得方法・手順

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

【相続登記相談】

父が亡くなり、相続人は、母と私(長男)、妹(長女)の3名です。私(長男)と妹(長女)は結婚しています。

遺産は、父(単独)名義の土地・建物と、預貯金(金融機関)が5件あります。

金融機関の相続手続の説明書によると、被相続人父の「出生から死亡までの除籍謄本」と相続人全員の戸籍謄本か(または)、「法定相続情報証明書」を提出するようにと記載されています。

金融機関に提出する書類の「出生から死亡までの除籍謄本」+相続人全員の戸籍謄本と「法定相続情報証明書」の違いを教えてください。

また、この二つの書類のどちらを金融機関に提出したらよいかも教えてください。

また、遺産分割協議で、土地・建物は母が相続し、預貯金5件は、母が2分の1、長男・長女が各4分の1を相続することにします。なお、遺産総額は、土地・建物と預貯金で6,800万円です。

被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」+相続人全員の戸籍謄本とは

被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」+相続人全員の戸籍謄本は、事例(相続人が配偶者と子)の場合、次のことを証明するために必要です。

- 被相続人(父)が死亡したこと、配偶者と婚姻したこと

- 被相続人(父)の死亡時、母が配偶者であること

- 被相続人の子(相続人)が、長男、長女だけであり、ほかに子がいないこと

「法定相続情報証明書」とは

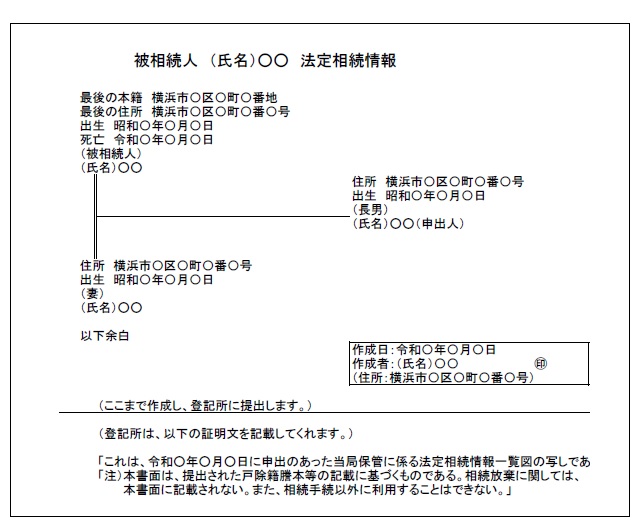

「法定相続情報証明書」とは、(基本的に)1枚(2枚以上の場合も極まれにある)の証明書に、被相続人と相続人の相続関係を証明したものです。

この「法定相続情報証明書」は、次の書類を(管轄の)法務局に提出(郵送提出も可)することで、法務局が証明発行するものです。

「法定相続情報一覧図の写し」の証明書(取得方法)を参考にしてください。

- 被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」

- 被相続人の死亡時の住民票除票(本籍記載)、または戸籍の附票(本籍記載)

- 相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本で可)

- 相続人全員の住民票、または戸籍の附票(外国に住所がある日本人は在留証明書)

- 法定相続情報一覧図

- 申出書

- 申出人(相続人のうちの一人)の本人確認書類:氏名・住所を確認することができる公的書類

「出生から死亡までの除籍謄本」の言葉の説明

ここでいう「除籍謄本」は、具体的な名称でいえば、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本のことをいいますが、ここでは、一律に「除籍謄本」という言葉を使用します。

法定相続情報証明書を取得できる被相続人・相続人

●被相続人は、出生から死亡時まで日本人(日本国籍のある人)であった人

●相続人全員が、日本人(日本国籍のある人)

法定相続情報証明書を取得できない被相続人・相続人

●被相続人が外国籍(除籍謄本を提出できないため)

●被相続人が帰化して日本国籍を取得している(帰化前が外国籍で除籍謄本を提出できないため)

●相続人が外国籍(戸籍謄本を提出できないため)

不動産登記規則(法定相続情報一覧図)

第二百四十七条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日

二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。

一 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄

二 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三 利用目的

四 交付を求める通数

五 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号

六 申出の年月日

七 送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨

3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。)

二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

三 被相続人の最後の住所を証する書面

四 第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

五 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面

六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

七 代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4 前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。

5 登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。

6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。

7 前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。

「法定相続情報証明書」を相続登記や各種相続手続で使用するメリット

「法定相続情報証明書」を相続登記や預貯金など各種相続手続で使用するメリットは、次のとおりです。

- 被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」+相続人全員の戸籍謄本を提出する場合、その通数が何通にも、何ページにもなるため、相続手続ごとに内容を確認する必要があるが、「法定相続情報証明書」を提出する場合、被相続人と相続人の相続関係を証明する(基本的に)1枚の証明書であるため、被相続人の相続人が誰であるのかが、誰にとっても一目瞭然で分かる。

- 相続登記や預貯金、年金など各種相続手続、相続税申告を審査する関係機関の担当者が、被相続人と相続人の相続関係を判定する時間の短縮になる。

- 預貯金など各種相続手続を審査する関係機関の担当者が、提出された相続手続関係書類をコピーする時間の短縮となる。

- 相続登記や預貯金など各種相続手続で、事例のように、手続をする件数が多い場合は、「法定相続情報証明書」があれば、場合によっては、手続を同時に何件も行うことができる。このため、すべての相続手続完了までの時間を短縮できる。

- 法務局が発行する法定相続情報証明書の手数料は無料で、必要な通数を発行してくれる。

ただし、相続手続が不動産1か所だけの場合や、預金(金融機関)が1件の場合は、わざわざ「法定相続情報証明書」を取得する必要もないでしょう。法定相続情報証明書を取得するには、それなりに手間がかかります。また、(管轄の)法務局で「法定相続情報証明書」を取得するには、通常、2週間はかかります。

法定相続情報証明書の取得方法・手順

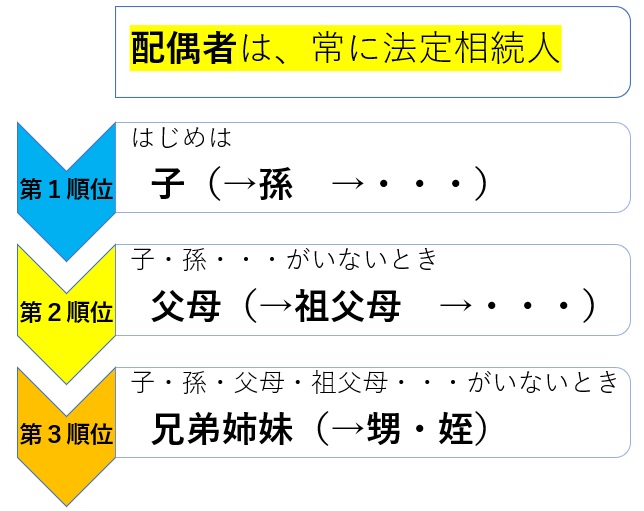

法定相続情報証明書の取得方法・手順を事例(配偶者と第一順位の相続人子)の場合で説明します。

被相続人 父

相続人 母(配偶者)、子(長男・長女)2名

以下の書類を相続人の子(長男)が主導(申出人となる)して集めることとします。

法定相続情報証明書を取得するために用意する書類:法定相続情報証明書は(管轄)法務局で取得

法定相続情報証明書を取得するために、法務局に提出する書類は、次のとおりです。

- 被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」

- 被相続人の死亡時の住民票除票(本籍記載)、または戸籍の附票(本籍記載)

- 相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本で可)

- 相続人全員の住民票、または戸籍の附票(外国に住所がある日本人は在留証明書)

- 法定相続情報一覧図

- 申出書

- 申出人(子長男)の本人確認書類:氏名・住所を確認することができる公的書類

相続人全員の住民票について

法定相続情報証明書に相続人の住所の記載を希望する場合、「住所の証明書」として「住民票」が必要です。印鑑証明書を「住所の証明書」として使用することができますが、「住所の証明書」として「住民票」を使用するのが一般的です。

相続人の住所を記載するかどうかは、次の違いがありますが、一般的には、法定相続情報証明書に「相続人の住所の記載」があった方が無難です。どのような相続手続にも使用できるからです。

- 法定相続情報証明書に相続人全員の「住所」の記載を必要とする場合は、相続人全員の住民票が必要です。

相続人全員の「住所」の記載を必要とする場合とは、不動産の相続登記で相続人全員またはその一部が相続名義人となる場合です。 - 法定相続情報証明書に相続人全員の「住所」の記載を必要としない場合は、相続人全員の住民票が必要ありません。

相続人全員の「住所」の記載を必要としない場合とは、相続手続で不動産の相続登記をしない場合で、相続手続が預貯金・株式などの場合です。ただし、「申出人」は、本人確認書類として「住民票」を使用できるので、申出人は住民票(印鑑証明書でも可)を取得した方がよいでしょう。

申出人(相続人のうちの一人)の本人確認書類について

申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類(本人確認書類)が必要です。

次のうちのどれか一つですが、一般的には、住民票(印鑑証明書でも可、原本還付ができる。)を使用した方が分かりやすい・やりやすいでしょう。

- 住民票・住民票記載事項証明書・印鑑証明書

- 運転免許証の表裏両面のコピー(に、原本と相違がない旨を記載し、申出人(または代理人)が記名をしたもの)

- マイナンバーカードの表面のコピー(に、原本と相違がない旨を記載し、申出人(または代理人)が記名をしたもの)

法務局の言う(法務局の説明にある)「住民票の写し」とは、住民票のコピーではなく、住民票の原本(役所の証明文が付いたものの原本)のことをいいます。「住民票の写し」とは、住民票記載台帳(コンピューターで管理されている住民票)をプリントアウトしたものに役所が証明文を記したもの(原本)のことをいいます。

被相続人父の「出生から死亡までの除籍謄本」の取得方法:相続人が第一順位の相続人であるとき

被相続人父の「出生から死亡までの除籍謄本」の取得方法は、「広域交付」の方法で取得します。

「広域交付」の方法とは、長男が、例えば、(長男の住所地の)横浜市中区役所に出向いて、自分の戸籍謄本(本籍がどこであっても)と被相続人父の(本籍がどこであっても)「出生から死亡までの除籍謄本」を請求します。

そうしますと、役所の担当者は、被相続人父の(本籍がどこであっても)「出生から死亡までの除籍謄本」を調べ、発行してくれます。

これにより、次の書類が揃うことになります。(なお、例外あり。)

- 相続人長男の戸籍謄本

- 被相続人父の「出生から死亡までの除籍謄本」

- 相続人母の戸籍謄本

被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍記載)、相続人全員の戸籍謄本・住民票

- 被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍記載)は、父死亡時の役所に(郵送)請求取得します。

- 相続人妹の戸籍謄本は、妹に取得してもらいます。この場合、妹も、「広域交付」の方法で、自分の戸籍謄本(本籍がどこであっても)を取得することができます。マイナンバーカードがあれば、妹がコンビニで取得します。

- 相続人母の住民票は、居住地の役所で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得します。

- 相続人長男の住民票は、居住地の役所で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得します。

- 相続人妹の住民票は、居住地の役所で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得します。

事例の場合、以上で、次の書類を取得できたことになり、「法定相続情報証明書」を取得できる前段階が終了します。

- 被相続人父の「出生から死亡までの除籍謄本」

- 被相続人父の死亡時の住民票除票(本籍記載)

- 相続人(母・長男・長女)全員の戸籍謄本

- 相続人(母・長男・長女)全員の住民票

「法定相続情報証明書」の取得の準備

「法定相続情報証明書」を取得するには、次の書類を作成する必要があります。

事例の場合、長男が申出人として法務局に提出する場合で説明します。

- 法定相続情報一覧図

- 申出書

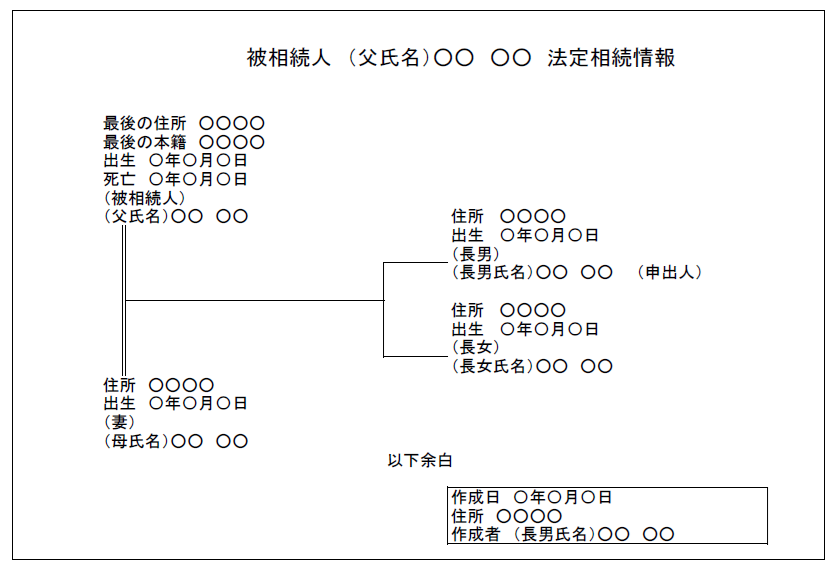

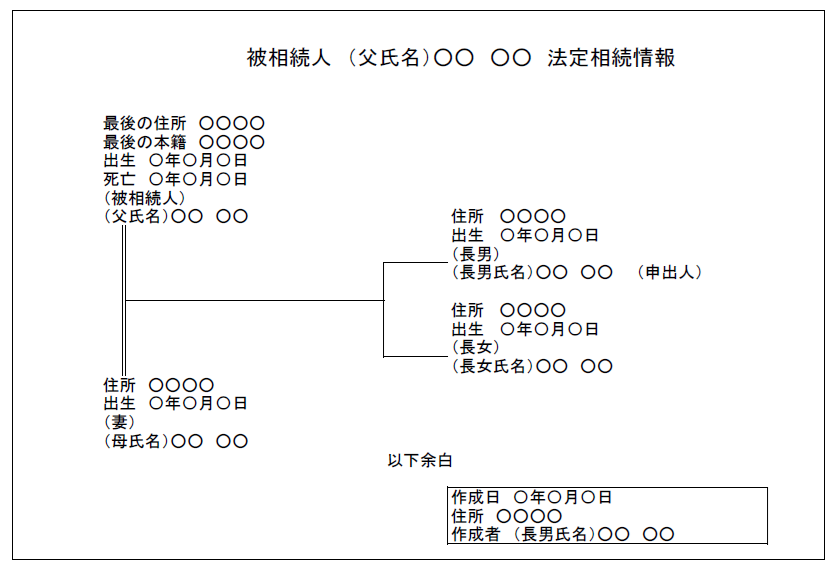

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図の作成では、法務省のホームページに一覧図作成の見本がありますので、これを参考・利用します。

事例の場合、次のように作成します。

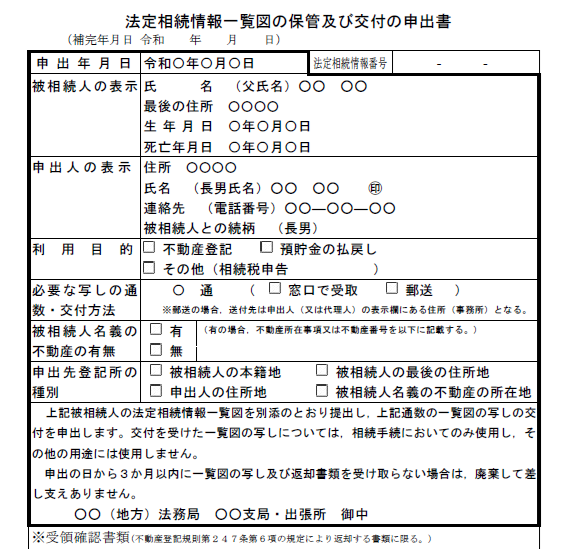

申出書の作成

申出書の作成では、法務省のホームページに申出書作成の見本がありますので、申出書を参考・利用します。

事例の場合、次のように作成します。

法定相続情報証明申出書を提出できる法務局(管轄法務局)

法定相続情報証明申出書を提出できる法務局のことを管轄法務局といい、該当する法務局に提出することになっています。次のいずれか(どれか)を管轄する法務局に提出(郵送提出も可)することができます。

- 被相続人の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

法務局によって(登記)完了日が異なりますので、法務局の完了予定日を比較して、早めに完了する法務局に提出するという方法もあります。

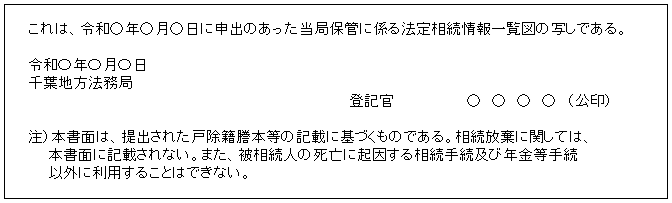

発行される法定相続情報証明書(法定相続情報一覧図の写しの証明書)

提出された書類一式を法務局が審査し、問題がなければ、つぎのような法定相続情報証明書(法定相続情報一覧図の写しの証明書)が発行されます。

これは、申出人が作成し、法務局に提出した「法定相続情報一覧図」(を法務局が特別の用紙にプリントアウトした)下部に、法務局が証明文を付したものです。

事例の場合、法定相続情報証明書を取得した方がよいのか

【相続登記相談事例】

遺産分割協議で、土地・建物は母が相続し、預貯金5件は、母が2分の1、長男・長女が各4分の1を相続することにします。なお、遺産総額は、土地・建物と預貯金で6,800万円です。

事例では、不動産の相続登記、預貯金の相続手続が5件、さらに、相続税の申告をする必要がありますので、法定相続情報証明書を取得するのがよいでしょう。

相続手続を開始する時期が早め(相続開始から1か月など)の場合、不動産の相続登記と同時に、不動産を管轄する法務局で法定相続情報証明書を取得するようにするとよいでしょう。

被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」の取得方法:相続人が第二順位の相続人であるとき

相続人が第二順位の相続人であるときとは、被相続人に第一順位の相続人である子(孫)がいない場合で、第二順位の相続人が被相続人の父母(祖父母)です。

この場合は、被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」取得します。

被相続人に配偶者がいる場合

被相続人に配偶者がいるときは、配偶者も相続人となります。

この場合、被相続人(子)と配偶者の「出生から死亡までの除籍戸籍謄本」を取得します。

被相続人子の「出生から死亡までの除籍戸籍謄本」の取得方法は、前述の「広域交付」の方法で取得します。

この場合、被相続人の配偶者が除籍戸籍謄本を取得する場合は、例えば、(被相続人夫の住所地の)横浜市中区役所に出向いて、被相続人夫の(本籍がどこであっても)「出生から死亡までの除籍戸籍謄本」を請求します。

そうしますと、役所の担当者は、被相続人夫の(本籍がどこであっても)「出生から死亡までの除籍戸籍謄本」を調べ、発行してくれます。

これにより、次の書類が揃うことになります。

- 被相続人と相続人配偶者の「出生から死亡までの除籍戸籍謄本」

その他の書類の取得方法

- 被相続人の死亡時の住民票除票(本籍記載)は、配偶者が死亡時の役所に(郵送)請求取得します。

- 相続人の配偶者の住民票は、配偶者が居住地の役所で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得します。

- 相続人父母の戸籍謄本は、父母が、「広域交付」の方法で取得します。マイナンバーカードがあれば、父母がコンビニで取得します。あるいは、相続人配偶者が、父母の戸籍謄本を役所に(郵送)請求します。

- 相続人父母の住民票は、父母が居住地の役所で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得します。あるいは、相続人配偶者が、父母の戸籍の附票を役所に(郵送)請求します。(「広域交付」の方法では、被相続人の父母の戸籍の附票を取得できないため。)

被相続人に配偶者がいない場合:相続人が父母のみの場合

被相続人に配偶者がいない場合は、相続人は父母のみです。

この場合、被相続人(子)の「出生から死亡までの除籍謄本」を取得します。

被相続人子の「出生から死亡までの除籍謄本」の取得方法は、前述の「広域交付」の方法で取得します。

この場合、第二順位の相続人父母のどちらかが、例えば、(父の住所地の)横浜市中区役所に出向いて、自分の戸籍謄本(本籍がどこであっても)と被相続人子の(本籍がどこであっても)「出生から死亡までの除籍謄本」を請求します。

そうしますと、役所の担当者は、被相続人子の(本籍がどこであっても)「出生から死亡までの除籍謄本」を調べ、発行してくれます。

これにより、次の書類が揃うことになります。

- 相続人父母の戸籍謄本

- 被相続人子の「出生から死亡までの除籍謄本」

その他の書類の取得方法

- 被相続人子の死亡時の住民票除票(本籍記載)は、子死亡時の役所に(郵送)請求取得します。

- 相続人父母の住民票は、居住地の役所で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得します。

被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」の取得方法:相続人が第三順位の相続人であるとき(兄弟姉妹が相続人となるとき)

相続人が第三順位の相続人であるときとは、被相続人に第一順位の相続人である子(孫)がいない場合で、かつ、第二順位の相続人父母(祖父母)がいない場合、第三順位の相続人が被相続人の兄弟姉妹です。

この場合は、被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」を取得し、さらに、被相続人の父母の「出生から死亡までの除籍謄本」を取得します。父母祖父母の死亡も証明する必要があります。

被相続人に配偶者がいる場合

被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」の取得方法は、前述の「広域交付」の方法で取得します。

この場合、被相続人の配偶者が、例えば、(被相続人夫(または妻)の住所地の)横浜市中区役所に出向いて、自分の戸籍謄本(本籍がどこであっても)と被相続人夫(または妻)の(本籍がどこであっても)「出生から死亡までの除籍謄本」を請求します。

そうしますと、役所の担当者は、被相続人夫(または妻)の(本籍がどこであっても)「出生から死亡までの除籍謄本」を調べ、発行してくれます。

さらに、被相続人夫(または妻)の父母の「出生から死亡までの除籍謄本」を取得します。この除籍謄本を取得することにより、被相続人夫(または妻)の兄弟姉妹が誰と誰であったのかを証明できます。父母祖父母の死亡も証明する必要があります。

被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」と被相続人の父母の「出生から死亡までの除籍謄本」を取得する場合、一部重複する場合は、重複する除籍謄本は各1通を取得すれば足ります。父母祖父母の死亡も証明する必要があります。

これにより、次の書類が揃うことになります。

- 相続人配偶者の戸籍謄本

- 被相続人の父母の「出生から死亡までの除籍謄本」父母祖父母の死亡も証明する必要があります。

- 被相続人の「婚姻から死亡までの除籍謄本」

その他の書類の取得方法

- 被相続人夫(または妻)の死亡時の住民票除票(本籍記載)は、夫(または妻)死亡時の役所に(郵送)請求取得します。

- 相続人兄弟姉妹の戸籍謄本は、それぞれの兄弟姉妹が、「広域交付」の方法で取得します。マイナンバーカードがあれば、兄弟姉妹がコンビニで取得します。あるいは、相続人配偶者が、兄弟姉妹の戸籍謄本をそれぞれの役所に(郵送)請求します。(「広域交付」の方法では、被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できないため。)

- 相続人兄弟姉妹の住民票は、兄弟姉妹が居住地の役所で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得します。あるいは、相続人配偶者が、兄弟姉妹の戸籍の附票をそれぞれの役所に(郵送)請求します。(「広域交付」の方法では、被相続人の兄弟姉妹の戸籍の附票を取得できないため。)

被相続人に配偶者がいない場合:相続人が兄弟姉妹のみの場合

兄弟姉妹の一人が、被相続人の「出生から死亡までの除籍謄本」と被相続人の父母の「出生から死亡までの除籍謄本」を取得します。父母祖父母の死亡も証明する必要があります。

まず、「広域交付」の方法で、自分の戸籍謄本(本籍がどこであっても)と被相続人の父母の「出生から死亡までの除籍謄本」を取得します。

次に、被相続人の「婚姻から死亡までの除籍謄本」を取得します。これは、「広域交付」の方法では取得できないため、本籍のある役所に個別に(郵送)請求します。

これにより、次の書類が揃うことになります。

- 相続人「兄弟姉妹の一人」の戸籍謄本

- 被相続人の父母の「出生から死亡までの除籍謄本」父母祖父母の死亡も証明する必要があります。

- 被相続人の「婚姻から死亡までの除籍謄本」

その他の書類の取得方法

- 被相続人の死亡時の戸籍の附票(本籍記載)は、被相続人の死亡時の役所に(郵送)請求取得します。

- 他の相続人兄弟姉妹の戸籍謄本は、それぞれの兄弟姉妹が、「広域交付」の方法で取得します。マイナンバーカードがあれば、兄弟姉妹がコンビニで取得します。あるいは、兄弟姉妹の一人が、兄弟姉妹の戸籍謄本をそれぞれの役所に(郵送)請求します。(「広域交付」の方法では、被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できないため。)

- 相続人兄弟姉妹の住民票は、兄弟姉妹が居住地の役所で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得します。あるいは、兄弟姉妹の一人が、兄弟姉妹の戸籍の附票をそれぞれの役所に(郵送)請求します。(「広域交付」の方法では、被相続人の兄弟姉妹の戸籍の附票を取得できないため。)

まとめ:法定相続情報証明書を取得するメリットとその取得方法・手順

「法定相続情報証明書」を相続登記や各種相続手続で使用するメリットは、「法定相続情報証明書」が被相続人と相続人の相続関係を証明する(基本的には)1枚の証明書であるため、被相続人の相続人が誰であるのかが、誰にとっても分かりやすいものです。このため、各種相続手続を審査する関係機関の担当者が、相続人と相続人の相続関係を判定する時間の短縮になります。

また、預貯金など各種相続手続を審査する関係機関の担当者が、提出された相続手続関係書類をコピーする時間の短縮となる。

相続登記や預貯金など各種相続手続で、手続をする件数が多い場合は、「法定相続情報証明書」があれば、場合によっては、手続を同時に何件も行うことができます。このため、すべての相続手続完了までの時間を短縮できることになります。

「法定相続情報証明書」を取得する方法は、難しい作業ではありますが、これを使用するメリットも考慮し、必要があれば取得した方がよいでしょう。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム