遺留分とは

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

遺留分は、 例えば(事例)、被相続人が夫、法定相続人が妻と子が2人の場合で、被相続人の夫が、遺言で、財産全部(1000万円)を相続人以外のAに遺贈させる、という遺言書を作成していた場合、遺産:1000万円をA(受遺者)が受け取ったとき、妻と子は、Aに対してどういう請求ができるか、という問題です。

また、この場合、例えば、子の一人に全てを相続させるという遺言の場合、ほかの相続人の配偶者と子は、どういうことができるかという問題です。

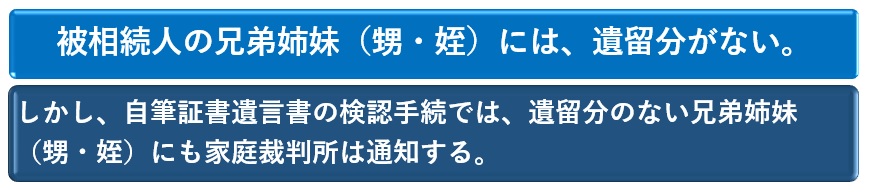

民法(第1042条から)では、一定範囲の法定相続人(兄弟姉妹を除く・被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。)に対して、一定割合の相続分を保証しています。

この一定割合の保証された相続分のことを、法律上最低限保証される相続分のことを遺留分といいます。

民法(遺留分の帰属及びその割合)

民法 | e-Gov法令検索

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

-2.jpg)

遺留分は、法定相続分とは異なり、前述のとおり、遺言による相続手続の場合に問題となる持分のことをいいます。

したがって、遺留分を計算する場合の「遺留分を算定するための財産の価額」に「生前贈与された財産」を加えるかどうかも、相続を遺言に基づいて行う場合と遺産分割協議(相続人の話し合い)で行う場合とで異なることになります。

これは、次のように異なります。

生前贈与された財産は、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」された財産で共通しています。

- 遺産分割協議(相続人の話し合い)の場合(特別受益者の相続分)

相続財産に「生前贈与された財産(特別受益)」を加える。いつ生前贈与されたかの年数制限がない。

「加えられた相続財産」から「生前贈与された財産」を差し引いた財産が、生前贈与を受けた相続人の取り分となる。

ただし、相続開始から10年を経過した場合の特別受益者の相続分については、相続開始から10年を過ぎた遺産分割の特別受益(生前贈与など)と寄与分(療養看護など)の取り扱い(令和5年4月1日から)を参考にしてください。 - 遺言に基づいて行う場合

(1)「生前贈与された財産」が相続開始前10年以内である場合

「遺留分を算定するために財産の価額」に「生前贈与された財産の価額」を加える。

「加えられた財産の価額」から「生前贈与された財産の価額」を差し引いた価額が遺留分権利者の取り分、遺留分権利者が請求できる遺留分侵害額となる。

(2)「生前贈与された財産」が相続開始前10年以前である場合

「遺留分を算定するために財産の価額」に「生前贈与された財産の価額」を加えない。

「加えられた財産の価額」から「生前贈与された財産の価額」を差し引いた価額が遺留分権利者の取り分、遺留分権利者が請求できる遺留分侵害額となる。

一定範囲の法定相続人(配偶者、子・孫、父母)

兄弟姉妹以外の法定相続人が、遺留分権利者となります。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分権利者は、配偶者と子(→孫)、子(→孫)がいないときは被相続人の父母(直系尊属)

法定相続人が妻(配偶者)と子が2人の場合では、妻(配偶者)と子の2人が遺留分権利者です。

法定相続人が、被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合、あるいは、被相続人の兄弟姉妹だけの場合、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。配偶者には遺留分があります。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺言書に記載されたとおり、「配偶者にすべてを相続させる。」というときは、配偶者がすべての遺産を確定的に取得できます。

法定相続人が兄弟姉妹だけの場合、遺言書に記載されたとおり、すべての遺産について遺贈を受けた人(法定相続人以外の人)は、確定的に遺産を取得できます。

一定割合の相続分

法定相続人が次の場合に保証されます。

被相続人の父母(直系尊属)だけであるときは、遺産の3分の1

直系尊属以外(配偶者と子・孫)の場合は、遺産の2分の1

前の例では、妻(配偶者)と子の2人には、二人人合わせて遺産全体の2分の1が保証され、遺留分があるということになります。

遺留分を計算するときの財産の計算

遺留分を計算するときの財産の計算は、次のとおりです。

遺留分を算定するための財産の価額

= 相続開始時における被相続人の積極財産の額+第三者に対する生前贈与(原則1年以内)+相続人に対する生前贈与(原則10年以内)-相続債務の全額

この価額に遺留分を乗じた価額-生前贈与の額を差し引いた額(相続人の場合は10年以前の生前贈与額を含む。)が、実際の遺留分の額になります。

遺留分を侵害された場合のアクション

遺言の執行によって(遺留分に反する遺言書に基づいて遺言を執行(相続における遺留分と遺言の関係)することができる。)、一定範囲の法定相続人が、遺留分を侵害された場合、どういうアクションを起こせばよいでしょうか。

2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)ができません。遺留分減殺請求権は、2019年6月30日までに開始した相続に適用されます。

それまでは、遺留分権利者は、遺贈・贈与を受けた者に対して、自分の遺留分に相当する物を返還するように請求(物権的請求権)することができましたが、現在、これができません。

2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分権利者は、受遺者、相続人、受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求権)。(民法第1046条)

物ではなく、金銭の支払い請求ができるだけです。

遺留分侵害額請求権(遺言書で相続手続をする場合)を参考にしてください。

遺留分侵害額の計算は、次のとおりです。

遺留分侵害額

=遺留分の額-遺留分権利者が受けた特別受益の価額(相続開始前10年間に受けたものに限らない。)-遺留分権利者が取得すべき遺産の価額(寄与分による修正は考慮しない。)+遺留分権利者が承継する債務の額

いつまでにしなければいけない期限はあるのか(遺留分侵害額請求権行使の期限)

遺留分権利者が、相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、遺留分侵害額請求権を行使しないと、時効により消滅します。

これを知らない場合であっても、相続開始から10年過ぎたとき、遺留分侵害額請求権は、時効により消滅します。

具体的な遺留分の金額

遺言で相続人以外の人に遺産全部を遺贈した場合

被相続人が夫、法定相続人が妻と子が2人の場合で、被相続人の夫が、遺言で、財産全部(1000万円)を相続人以外のAに遺贈させる、という遺言書を作成していた場合、遺産:1000万円をAが受け取ったとき、妻と子は、Aに対してどういう請求(金額請求)ができるのか、という問題です。

妻と子には、遺産に対して遺留分2分の1があります。

妻と子の法定相続分は各2分の1

遺産の額:1000万円×2分の1(遺産全体に対する遺留分の割合)=500万円

妻の法定相続分:2分の1

子の法定相続分:2分の1

妻は、500万円×2分の1(法定相続分)=250万円

子も、500万円×2分の1(法定相続分)=250万円

妻と子は、遺留分侵害額:250万円をそれぞれAに請求できることになります。

最終的に、遺贈を受けた人(受遺者)は、1,000万円-(250万円+250万円)=500万円

遺言で相続人の一人に遺産全部を相続させた場合

上の事例で、子A・Bがいて、子Bに遺産全部を相続させるという遺言の場合(生前贈与はなかったものとします。)

遺産の額:1000万円×2分の1(遺産全体に対する遺留分の割合)=500万円

妻の法定相続分:2分の1

子Aの法定相続分:4分の1

妻は、500万円×2分の1(法定相続分)=250万円

子Aは、500万円×4分の1(法定相続分)=125万円

遺留分侵害額として、妻は250万円を、子Aは125万円を子Bに請求できることになります。

最終的に、子Bは、1,000万円-(250万円+125万円)=625万円

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム