「法定相続情報一覧図の写し」の証明書(取得方法)(平成29年5月29日から開始)(日本全国対応)

「法定相続情報一覧図の写し」の証明書とは、相続人が登記所に申出ることによって、登記所が発行する「法定相続情報一覧図の写し」の証明書のことです。たった1枚の証明書です。

「法定相続情報一覧図の写し」の証明書を単に「法定相続情報証明」ともいいます。

「法定相続情報一覧図の写し」の証明書のメリット

この証明書は、主に、預貯金(その他、株式、自動車の名義変更など)の相続手続で使用します。手続先の金融機関などにこの証明書1枚を提出すれば、被相続人・相続人の何通もある除籍謄本・戸籍謄本・住民票(除票)を提出する必要がありません。

その他の内容は後述します。

ただし、相続手続が不動産と預貯金の金融機関2件程度あれば(手続先が少ない)、「法定相続情報一覧図の写し」の証明書を取得する必要もありません。なぜなら、「法定相続情報一覧図」とこの証明の「申出書」を作成して、法務局に提出することが意外と面倒な作業だからです。

ただし、次を参考にしてください。相続人が、配偶者と子3名くらいの場合

特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類(除籍謄本など)を取得することは、一般の人にとって難しいと思われます。そこで、次のページを参考にしてください。

(1)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(令和6年3月1日から)

(2)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)の取得方法

(3)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得し、その後「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する方法

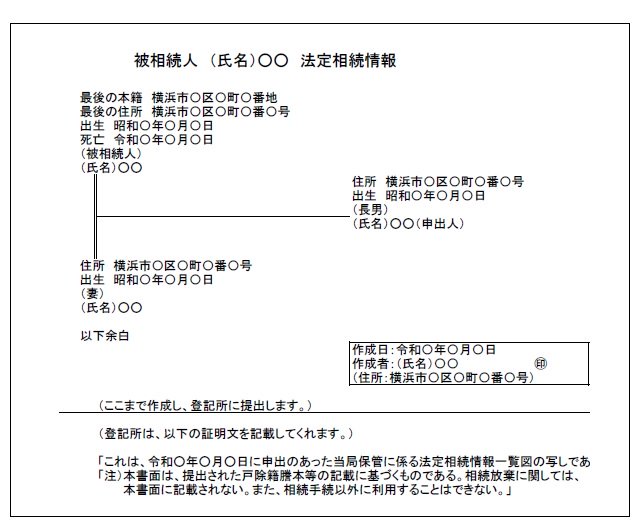

法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の写し)の見本

「相続関係説明図」と似ています。「法定相続情報一覧図」をご自分で作成し、これを登記所に提出します。登記所は、この「法定相続情報一覧図」に証明文を付けて発行してくれます。まずは、「法定相続情報一覧図」を作成します。

法定相続情報証明の申出は

書類の提出先

管轄する法務局(登記の手続を行う登記所)に書類を提出します。

次のいずれかの登記所(どれか一つ該当するものであればよい)

- 不動産の所在地(被相続人名義の)

- 被相続人の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

登記所が発行する書類

「法定相続情報一覧図の写し」の証明書

これ1通で、相続登記やほかの名義変更に使用できます。被相続人・法定相続人の戸籍謄本・除籍謄本など何通・何十通の提出は不要となります。

手数料

登記所に支払う手数料は無料。ただし、専門家に手続を依頼する場合は、専門家へ支払う報酬・実費がかかります。

申出の手続を依頼できる専門家(資格者代理人)

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士(法務局の記載の順番)。もちろん、相続人ご本人が申出ることができます。

「法定相続情報一覧図」が登記所に保存される期間

5年間(5年以内であれば、「法定相続情報一覧図の写し」の証明書の再発行が可能)

「法定相続情報一覧図」の写しの証明内容(登記所)

「これは、令和○年○月○日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。」

「注)本書面は、提出された戸除籍謄本等の記載に基づくものである。相続放棄に関しては、本書面に記載されない。また、被相続人の死亡に起因する相続手続及び年金等手続以外に利用することはできない。」

メリット:各種相続手続を同時に行うことができます。

相続手続がいくつもある場合、手続を同時に進められ、時間短縮につながります。

不動産の名義変更(相続登記)、預貯金、株式、投資信託など

これまでの方法は、各種相続手続を順番に行っていた

各種相続手続で戸籍謄本・除籍謄本など相続証明書の束を何回も出しいました。

通常、戸籍謄本・除籍謄本など相続証明書の束、通数は、少ない人で4・5通、多い人では10通以上になることもあります。

各種相続手続が多い場合には、各相続手続先(登記所・金融機関・証券会社など)に順番に提出し、相続手続を行っていました。

これを同時に行おうとすれば、戸籍除籍謄本など証明書の手数料が余計にかかってしまいます。

各相続手続先(登記所・金融機関・証券会社など)では、戸籍謄本・除籍謄本など相続証明書の束により、相続関係に間違いがないかを確認しますが、相続関係が複雑な場合には、確認のための時間を要します。

そのため、相続関係が複雑な場合は、相続手続先が1か所でも完了までに時間を要することになります。

法定相続情報証明があれば手続を同時に行える

「法定相続情報一覧図の写し」の証明書があれば、手続先の負担が軽減されることになります。手続完了までの時間が短縮されることが考えられます。

ただし、現実的には、手続先の、特に金融機関によっては、手続完了までの期間は、2週間から1か月とマチマチです。

各種相続手続を順番に行う場合、1か所について手続完了までの期間を3週間とし、仮に、5か所で相続手続を行う場合には、15週間(約4カ月)かかることになります。これより多い相続手続を行う場合には、半年かかることもあります。

相続税の申告をする必要がある場合には、相続税の申告・納税は、相続開始(死亡日)より10カ月以内と定められていますので、各種相続手続が完了する前に、相続税の申告・納税をする必要があることもあります。

法定相続情報証明制度を利用することによって、各種相続手続を同時に行うことが可能となりました。

ただし、各種相続手続を同時に行う場合、次の書類も必要な通数分を用意する必要があります。遺産分割協議書、印鑑証明書など。

この場合、印鑑証明書は大切な書類のため、ほかの相続人に用意してもらうときは、何の手続に必要なために何通用意してください、と説明した方がよいでしょう。

例えば、次の方法があります。

相続登記(不動産の名義変更)を先に行う場合、登記手続と同時に、法定相続情報証明制度を利用し、登記所に申出書を提出し「法定相続情報一覧図の写し」の証明書を必要な通数分、発行してもらいます。

その後に、各種相続手続を同時に行います。

遺産に不動産がない場合やお金が先に必要な場合、登記所に申出書を提出し「法定相続情報一覧図の写し」の証明書を必要な通数分、発行してもらう。

その後に、各種相続手続を同時に行います。

「法定相続情報一覧図の写し」の証明書発行までの手順

必要書類を集める

(1)被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・除籍謄本など

これは、被相続人の出生から死亡時まで連続して全部集める必要があります。

被相続人の除籍謄本の取得方法や相続登記と各種相続証明書の取得方法を参考にしてください。

被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類(除籍謄本など)を取得することは、一般の人にとって難しいと思われます。そこで、次のページを参考にしてください。

(1)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(令和6年3月1日から)

(2)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)の取得方法

「法定相続情報一覧図の写の証明書」を単独で(相続登記とは関係なく)取得する場合、被相続人の出生から死亡まですべての除籍謄本など戸籍関係証明書を登記所に提出する必要があります。

相続登記(不動産名義変更)だけ申請する場合で、被相続人に関する除籍謄本などの戸籍関係証明書を登記所に提出する場合、「出生から」に除籍謄本は要求されず、少なくとも被相続人が10歳頃からの除籍謄本を提出すればよいことになっています。(10歳の子の段階で、この子には子がいないのが一般的だからです。)

ところが、「法定相続情報一覧図の写の証明書」を単独で(相続登記とは関係なく)取得する場合は、「不動産登記規則第247条第3項第2号」で被相続人のすべての戸籍関係証明書を提出する必要があることが規定されていますので、ご注意ください。

「不動産登記規則第247条第3項第2号」

「被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書」と規定されています。

(以上の内容は、横浜地方法務局金沢出張所)

(2)被相続人の住民票の除票

これを提出できない場合、「戸籍の附票」

(3)相続人の戸籍謄本または戸籍抄本、(5)の住民票

(4)申出人の住所・氏名を確認することができる公的書類

運転免許証のコピー、住民票など

「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載するときは、住民票を提出しますので、身分証明書としては「住民票」を用意した方がよいでしょう。

住民票の原本を他の手続に使用するために返却してもらい場合は、住民票の原本とコピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名をしたもの)を一緒に提出します。

しかし、その後の手続で相続人の住民票の提出を要しませんので、登記所が返却してくれなくても問題ありません。なぜなら、「法定相続情報一覧図」に相続人の住所が記載されるからです。

(5)「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載するときは、相続人の住民票

住民票を用意し、住所を記載した方がよいでしょう。

「法定相続情報一覧図」と「申出書」を作成

「法定相続情報一覧図」と「申出書」は、セットで登記所に提出します。

「法定相続情報一覧図」を作成

現在、作成者の押印は不要です。制度開始当初は、押印が必要でしたが、一般の人が押印し忘れることが多かったので、不要の取り扱いとなっていると思われます。

「申出書」を作成

数次相続の「法定相続情報一覧図」と「申出書」

数次相続の場合、「法定相続情報一覧図」と「申出書」は、被相続人ごとに一枚ずつ作成します。相続関係説明図のように数次相続全部をまとめて一枚で作成することができません。

数次相続については、こちら➡数次相続と1件申請による相続登記の方法を参考にしてください。

数次相続とは、第1の相続が開始した後、第2の相続が開始した場合のことをいいます。

例えば、不動産の名義人Aが平成23年8月1日死亡し、この名義変更登記をしないうちに、平成25年8月1日、Aの子Dが死亡してしまったことで第2の相続が開始した場合をいいます。

.jpg)

このような数次相続の場合、「第1の相続」と「第2の相続」の被相続人・相続人を分けて一枚ずつ作成します。相続関係説明図のように数次相続全部をまとめて一枚で作成することができません。申出書の作成も同じです。

数次相続と「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」の取得方法を参考にしてください。

相続関係説明図を作成する目的は、被相続人・相続人の除籍謄本・戸籍謄本をコピーすることなく登記所から返却してもらうために作成します。

「法定相続情報一覧図の証明書」を取得する目的は、別の相続手続で、被相続人・相続人の除籍謄本・戸籍謄本・住民票を提出することなく、「法定相続情報一覧図の証明書」で代用するために取得します。例えば、相続手続をするものが不動産だけで、預貯金などほかの相続手続をしないのであれば、「法定相続情報一覧図の証明書」を取得する必要もありません。

代襲相続の「法定相続情報一覧図」

代襲相続の「法定相続情報一覧図」は、次のように作成します。(2023年、前橋地方法務局 富岡支局)

登記所へ提出

上記(1)から(5)の書類と法定相続情報一覧図、申出書を提出します。提出した「法定相続情報一覧図」に誤記などあれば、登記所が連絡してくれます。

証明書の受け取り

書類を登記所に提出してから約1週間後、登記所から「法定相続情報一覧図の写し」の証明書と上記(1)から(5)の書類を受け取ります(郵送も可)。提出した「法定相続情報一覧図」に証明文を付けてくれます。

法務局のホームページ

以上の内容については、法務局のホームページ「法定相続情報証明制度」でご確認ください。

当事務所に依頼される場合の費用

不動産の名義変更(相続登記)と一緒に依頼される場合:報酬11,000円(税込み)

単独で依頼される場合:報酬33,000円(税込み)

この場合に、戸籍謄本・除籍謄本など相続証明書や住民票の取得も依頼される場合:プラス報酬11,000円(税込み)、実費(手数料・郵送料など)は別途お支払いいただきます。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム