- 「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得し、その後「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する方法(司法書士による具体的な説明)

- 相続登記や預貯金の相続手続については、当司法書士事務所にご相談ください。

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得し、その後「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する方法(司法書士による具体的な説明)

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

ここでは、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得し、その後に、「法定相続情報の一覧図」を作成して、作成後、法務局で「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する方法について解説します。

戸籍関係書類とは、戸籍全部事項証明書(一般的に「戸籍謄本」といいます。)・除籍全部事項証明書(一般的に「除籍謄本」といいます。)・改製原戸籍謄本・除籍謄本のことです。ここでは、これらの書類のことを「戸籍関係書類」と言って説明します。

「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する目的とメリット

「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する目的は、不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で、手続をやりやすくするためです。

「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得しなくても、不動産の相続登記や預貯金などの相続手続をすることはできますが、この証明書を取得することで、思わぬ意外なメリットもあります。

「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得するメリットは、次のとおりです。

- 被相続人と相続人の関係を証明する書類として分かりやすくなります。

「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」は、被相続人と相続人の関係を証明する書類でたった1枚(相続関係が複雑な場合は複数枚)の証明書ですので、戸籍関係書類(何通もある)より遥(はる)かに分かりやすくなります。 - 金融機関の窓口での手続が通常よりも早く終了できる可能性があります。

預貯金などの相続手続では、金融機関に戸籍関係書類(何通もある)を提出しますが、金融機関の窓口で、この手続を行う場合、金融機関が戸籍関係書類など(何十枚も)を全部コピーしてくれます。

このとき、「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」があれば、金融機関の担当者がコピーをする時間を短縮できます。その結果、窓口での手続時間が短縮できることで、通常よりも早く窓口での手続が終了できる可能性があります。 - 不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士報酬を通常よりも安くできる可能性があります(司法書士事務所で異なる)。

- 不動産の相続登記では、「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」がなければ、相続関係説明図を作成して、これを法務局に提出します。「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」があれば、相続関係説明図を作成する必要がありません。

不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合、相続関係説明図の作成料(司法書士報酬)を司法書士に支払うことになりますが、「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」があれば、この作成料を支払う必要がありません。 - 不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合、「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」がなければ、戸籍関係書類(何通もある)の取得を依頼することもあります。この場合、この戸籍関係書類(何通もある)の取得も依頼することで、実費のほか、司法書士報酬がかかることになります。

- さらに、「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」がなければ、司法書士が戸籍関係書類(何通もある)の内容を一つ一つ確認することになるので、その分、司法書士報酬がかかることになります。

- 不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合、「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」があれば、戸籍関係書類(何通もある)の内容を一つ一つ確認する必要がないので、その分、手間がかからないことになり、通常よりも司法書士報酬が安くなる可能性があります(司法書士事務所で異なる)。

自分で「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得した後、不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合、依頼する前に、依頼しようとする司法書士事務所に次のように質問した方がよいでしょう。『「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得していますが、司法書士報酬は、どのくらい安くなりますか?』

この質問に答えられない司法書士事務所であれば、依頼しない方がよいでしょう。

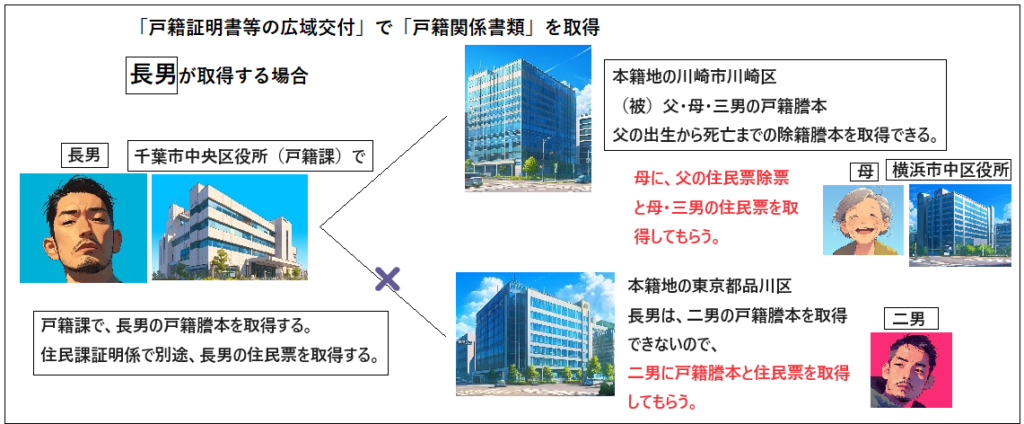

では、実際に具体例で、長男が「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得し、その後、長男が「法定相続情報の一覧図」を作成して、作成後、長男が法務局で「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する方法について解説します。

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得する方法

「戸籍証明書等の広域交付」を利用しても、電算化されていない(紙で管理されている)戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。また、過去の除籍謄本や改製原戸籍は、交付までに長時間かかる場合があります。相続手続のために出生時まで戸籍を遡って請求する場合、当日交付が行えず、後日交付となる場合があります。

(この広域交付の制度は、まだ始まったばかりなので、不具合があります。今後、不具合が解消されれば、また、日本全国の市区町村役場の戸籍・除籍が電算化されれば、戸籍関係書類の取得が容易になるでしょう。)

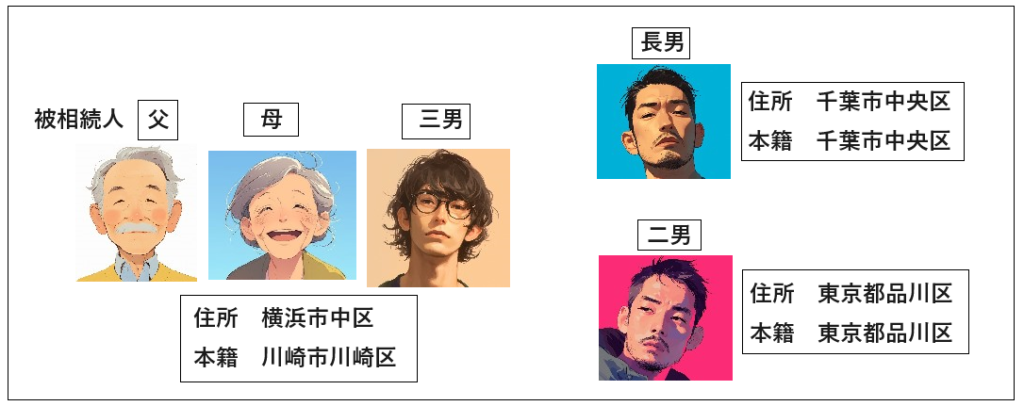

【事例】

被相続人

父(死亡時住所:横浜市中区)(本籍地:川崎市川崎区)

相続人

母(住所地:横浜市中区)(本籍地:川崎市川崎区)

子3名

長男(結婚している)(住所地:千葉市中央区)(本籍地:千葉市中央区)

二男(結婚している)(住所地:東京都品川区)(本籍地:東京都品川区)

三男(親と同じ戸籍)(住所地:横浜市中区、母と同居)(本籍地:川崎市川崎区)

(1)「戸籍証明書等の広域交付」を利用する方法は、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(令和6年3月1日から)を参考にしてください。

(2)戸籍関係書類を取得する方法は、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)の取得方法を参考にしてください。

(2)戸籍関係書類を取得する方法で、長男が不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)を取得した場合、事例では、次の書類が揃うことになります。

被相続人:父について

(1)父の出生から死亡までの「戸籍関係書類」

(2)父の死亡時の「住民票の除票(本籍地の記載が必須)」

法定相続人(母と子3名)について

(3)戸籍謄本

(4)住民票

以上の書類で「法定相続情報の一覧図」を作成することができます。

(1)「法定相続情報の一覧図」と(2)「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の2種類の書面を作成する方法

法務局には、長男が(1)「法定相続情報の一覧図」と(2)「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の2種類の書面を提出しますので、これらの書類を作成します。

基本的には、「法定相続情報の一覧図」を作成する方法を参考にしてください。

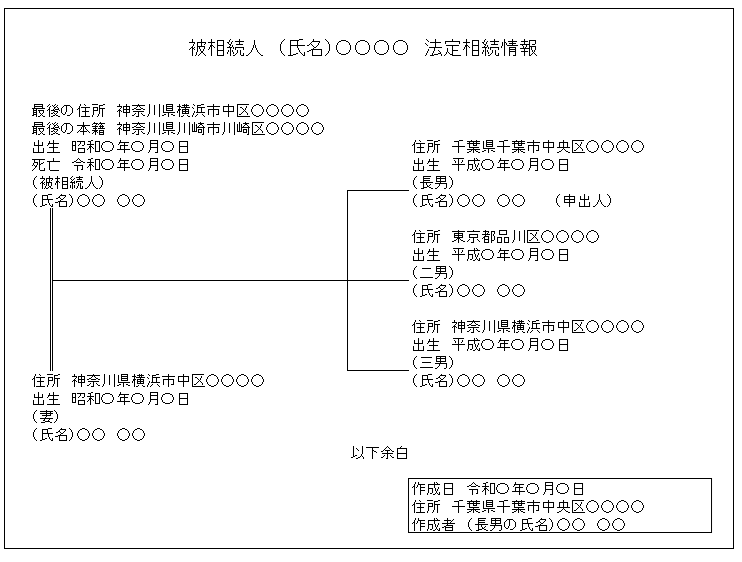

(1)「法定相続情報の一覧図」を作成

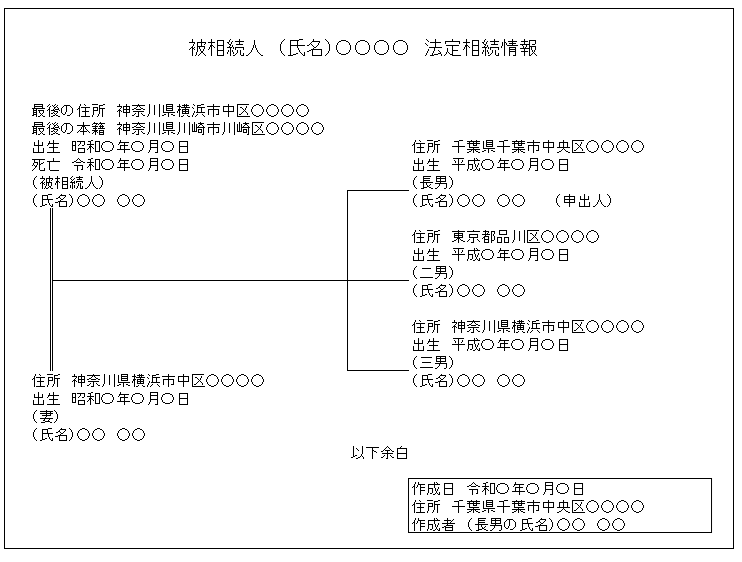

事例にしたがって、被相続人と相続人の情報(本籍・最後の住所・住所・氏名・続柄・生年月日)を記載してみます(「申出人」を長男とします)。

事例で「法定相続情報の一覧図」を作成

作成方法は、法務省の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」のうち「法定相続人が配偶者及び子(1人~4人まで対応)である場合」を参考にしてください。

様式は、法務省のページにありますので、これを利用して作成します。

様式(EXCEL)

記載例(EXCEL/PDF)

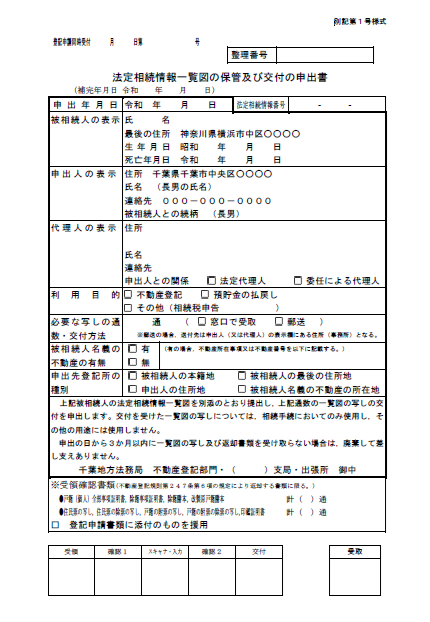

(2)「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を作成

事例にしたがって、被相続人と申出人(長男)の情報(本籍・最後の住所・住所・氏名・続柄・生年月日)を記載してみます。

事例で「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を作成

作成解説

- 利用目的:✔する。

- 必要な写しの通数:不動産(法務局)と預貯金(金融機関)が計3か所あれば、3通とします。

もっとも、法務局では原本還付手続き(原本に相違ない旨と記名押印)をすれば、金融機関では原本を返却してくれる。 - 交付方法:窓口で受け取る場合は、「窓口で受取」に✔する。

- 被相続人名義の不動産の有無:法定相続情報一覧図証明の申出だけするときは、「無」に✔する。

- 申出先登記所の種別:事例の場合は、「申出人の住所地」に✔する。

- 戸籍(個人)全部事項証明書,除籍事項証明書,除籍謄本,改製原戸籍謄本

戸籍関係書類で実際に返却してもらう書類に〇で囲み、合計の通数を記入する。計( )通 - 住民票の写し,住民票の除票の写し,戸籍の附票の写し,戸籍の附票の除票の写し,印鑑証明書

住所を証する書面で実際に返却してもらう書類に〇で囲み、合計の通数を記入する。計( )通 - 登記申請書類に添付のものを援用:不動産の登記申請を一緒にしない場合は、✔しない。

様式は、法務省のページにありますので、これを利用して作成します。

申出書様式(WORD/PDF)

申出書の記入例(PDF)

法務局に書類一式を提出する方法と「法定相続情報一覧図の写し」の証明書の受領方法

基本的な提出方法は、「法定相続情報一覧図の写し」の証明書(取得方法)を参考にしてください(法務局の手数料は無料)。

書類一式を提出する法務局は

提出する先の法務局(登記の手続を行う法務局)

次のいずれかを管轄する法務局(どれか一つ該当するものであればよい)

- 不動産の所在地(被相続人名義の)

- 被相続人の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

事例の場合、長男が「申出人」となりますので、長男の住所地(千葉市中央区)を管轄する「千葉地方法務局」に書類一式を提出します。

提出する方法は、持参または郵送でできますが、確実性を考えれば、持参の方がよいでしょう(ただし、法務局は、月曜日から金曜日の9:00~17:00)。

法務局(不動産登記課)に次の書類を次の順番に重ねてまとまて提出します。

窓口で完了予定日(通常、約1週間から2週間)を確認します。

書類一式をまとめて重ねる順番は

事例の場合、次の順番に重ねて提出します。

- 作成した申出書「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」

- 長男の住民票コピー(これは原本に相違ない。と記載し、長男の署名)(これは本人確認書類として提出)

- 作成した「法定相続情報一覧図」

- 父の死亡時の「住民票の除票(本籍地の記載が必須)」

- 父の出生から死亡までの「戸籍関係書類全部」(現在の戸籍謄本に母・三男が記載されている。)

- 長男の戸籍謄本

- 二男の戸籍謄本

- 母・三男の住民票

- 長男の住民票

- 二男の住民票

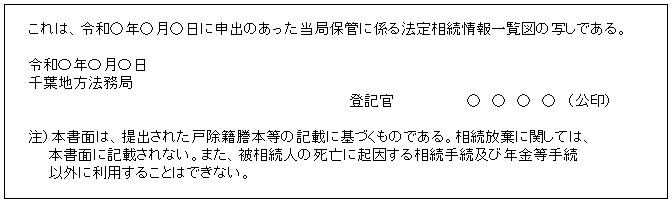

法務局で「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を受領する方法は

完了予定日に法務局に出向いて、「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を受取ります。

持参するもの:書類の提出時に持参し提出した「本人確認書類(運転免許証・住民票など)」

法務局から受け取る「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」の見本

作成提出した「法定相続情報一覧図」の下に、「証明文」を付けたものを渡してくれます。

まとめ:「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得し、その後「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する方法(司法書士による具体的な説明)

不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類のうち、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類を、一般の人が自分で取得すことが難しいので、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して請求すれば、比較的容易に取得することができます。

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して請求できない書類は、別途、ほかの相続人に取得してもらうようにします。

法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を取得した場合のメリットが意外とありますので、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)まで取得した方がよいでしょう。

そうすれば、相続登記や預貯金の相続手続がよりやりやすくなります。

相続登記や預貯金の相続手続については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム