自筆遺言書(自筆証書遺言書)の検認手続(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

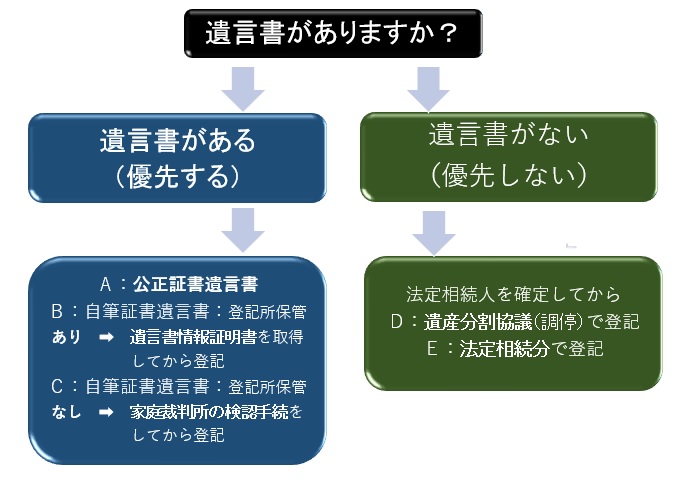

被相続人の遺言者が自分で作成した自筆証書遺言書は、基本的に、家庭裁判所で検認手続をします。家庭裁判所の検認手続の証明書の自筆証書遺言書で各種相続手続をします。検認手続の証明文のない自筆証書遺言書では、各種相続手続を行うことができません。

ただし、法務局の保管制度を利用したときは家庭裁判所の検認手続は必要ありません。

ここでは、単に、被相続人の遺言者が自分で作成した自筆証書遺言書について説明します。

公証人役場で作成した公正証書遺言書は、家庭裁判所の検認手続をする必要はなく、被相続人の相続開始後、比較的早期に、相続手続をすることができます。

自筆証書遺言書が封印されているときは、事前に開封しないで、家庭裁判所での検認手続で開封します。(封印されていない場合は、遺言書の写しを検認申立時に家庭裁判所に提出します。)

まず、自筆証書遺言書の文面を見ることができる場合、この遺言書で各種の相続手続ができるかどうかを確認します。(遺言書が封印されている場合は、開封することができませんので、家庭裁判所の検認手続が終了しましたら、その内容を確認します。)

遺言書で相続手続ができるかどうかは、自筆遺言書作成講座(遺言書の書き方)や遺言書作成の注意点を参考にしてください。

「遺言書が一部無効なとき」の相続登記の方法を参考にしてください。

検認手続では、相続人全員が家庭裁判所で立会います。(必ずしも、法定相続人全員が立ち会う必要はありません。)

家庭裁判所は、法定相続人が立ち会う機会を与えるため、立ち会う日時を通知します(郵送)。

申立人は、基本的に立ち会います。

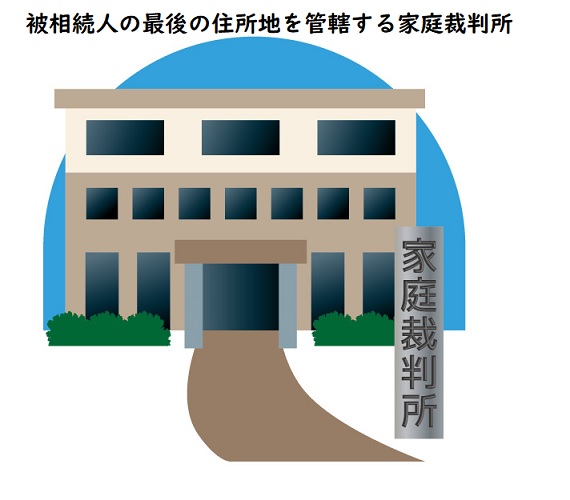

遺言書検認の申立先の管轄の家庭裁判所は、遺言者(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所です。

最後の住所地が横浜市内であれば横浜家庭裁判所です。

遺言書検認の申立書は、家庭裁判所に持参することも郵送することもできます。

家庭裁判所に支払う手数料は、遺言書1通について800円です。

800円は、収入印紙を申立書に貼付します。

そのほかに、家庭裁判所が相続人に通知するための郵便切手代がかかります。

法定相続人の人数により異なります。一人当たり84円ほどです。

郵便切手代は、申立てる前に家庭裁判所に確認します。手続完了後、余れば返却してくれます。

横浜家庭裁判所の場合、相続人が4人であれば、84円切手が6枚必要です。(84円×(相続人の人数+2)枚)

横浜家庭裁判所の予納郵券を参考にしてください。

遺言書検認で家庭裁判所に申立書を提出するために必要な書類

- 申立人、法定相続人全員の戸籍謄本 各1通

戸籍謄本については、有効期限はありませんが、1年以上前に取得したものがあるときは、家庭裁判所から新たに取得するように指示されます。(2022年横浜家庭裁判所)

これは、戸籍謄本の取得後、相続人が1年以内に亡くなっている可能性のあることから、家庭裁判所は、再度、取得するように指示します。

その他の除籍謄本は、1年前のものであっても、現在新たに取得しても、戸籍の内容が変わる可能性が0に近いので(過去の戸籍の訂正が極まれにあります。)、取得する必要はありません。 - 申立人、法定相続人全員の「戸籍の附票」または住民票 各1通

(申立書に正確な住所を記載するために必要です。) - 遺言者(被相続人)について、出生から亡くなった時までの戸籍の証明書 各1通

被相続人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人となるときは、被相続人の父母(第2順位の相続人)の出生から死亡までの除籍謄本も必要です。これは、被相続人の父母の子供が誰であるかを証明する必要があるからです。祖父母の死亡も証明するため除籍謄本が必要です。 - 遺言者(被相続人)について、「戸籍の附票」または住民票の除票(本籍・筆頭者の記載のあるもの) 1通

- 遺言書の写し(遺言書が封印されていない場合)

遺言書原本は、検認の立会いのときに家庭裁判所に持参します。遺言書の原本に家庭裁判所が検認の証明書を付けて、当日返却してくれます。(家庭裁判所での作業時間:約1時間)

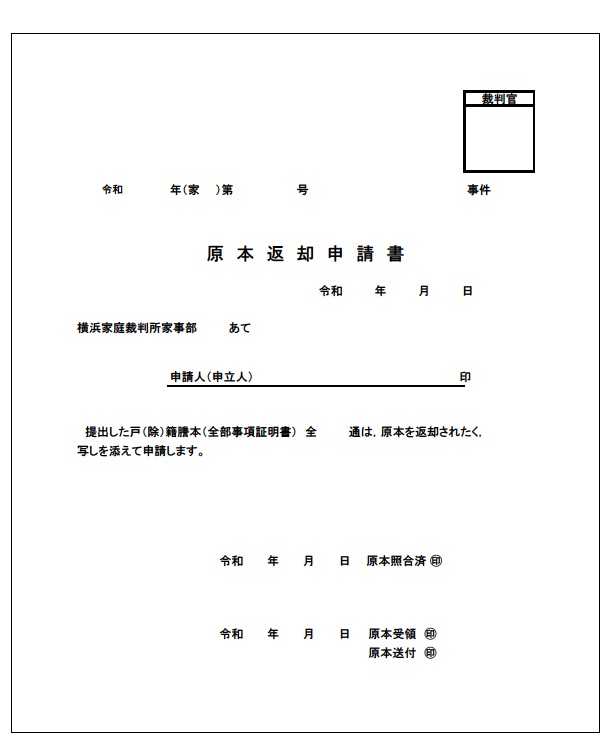

除籍謄本・戸籍謄本・戸籍の附票など相続証明書の原本還付

前述の戸籍証明書は、不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で使用しますので、戸籍証明書の原本を返却してもらいたいときは、すべて写しをとって、遺言書の申立書を家庭裁判所に提出する時に一緒に、原本とコピーを提出します。原本還付の申請書も提出します。

なお、原本還付の申請書は、家庭裁判所により異なりますので、申立先の家庭裁判所でご確認ください。

横浜家庭裁判所の場合は、次を参考にしてください。東京家庭裁判所でも、「遺言書検認手続」で、次の「原本返却申請書」を使用して原本還付ができます(2024年)。(東京家庭裁判所では、相続放棄手続の場合、原本還付ができません。(2023年)

「戸籍等の原本返却について」の項目に、次の記載があります。

「遺産分割,遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求),遺言書検認,相続放棄(第二順位相続人及び第三順位相続人からの申述),遺産分割を理由とする未成年者の特別代理人選任,相続財産管理人選任の各事件について,戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本の原本の返却を希望されるときは,原本及びその写しに原本返却申請書(エクセル:11KB)を添えて提出してください。」

家庭裁判所に遺言書の検認を申立てた時の手続

申立てから1か月ほどで、家庭裁判所から法定相続人全員宛てに、遺言書検認の立会いの日時を指定した通知がなされます(郵送)。後述しますとおり遺留分のない兄弟姉妹にも通知されます。海外に在住する人にも通知します。

ただし、相続人全員が出席する必要はありません。遺言書を確認したい人が出席します。

申立人は、基本的に、立会う必要があります。

立会いの日時に、遺言書を持参して、検認手続をします。

遺言者(被相続人)の自筆を証明するものがあれば、これも持参します。

立会い終了後当日(1時間ほど)、家庭裁判所の書記官が、遺言書に検認手続終了の検認済み証明書をつけてくれます。検認済み証明書は、次の文言です。

前記遺言書は、〇年〇月〇日当裁判所〇年(家)第○○号遺言書検認事件として検認されたことを証明する。 〇年〇月〇日 〇〇家庭裁判所 裁判所書記官 ○○ ○○ (公印)

遺留分のない兄弟姉妹にも通知される

例えば、被相続人の相続人が、その配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者が遺言書の検認手続を申立てた場合は、「遺留分のない」兄弟姉妹にも家庭裁判所は通知します。

遺言書で「全ての遺産を配偶者に相続させる。」と記載されている場合であっても、検認手続が必要となります。これは、「遺留分のない」兄弟姉妹も法定相続人であるので、遺言書の内容を確認する機会を与える必要があるからです。

遺言書検認を司法書士に依頼する場合

検認申立てを司法書士に依頼する場合、司法書士は家庭裁判所での手続について代理人となれませんので、申立書の作成と提出(持参または遠方の家庭裁判所には郵送)のみとなります。

(弁護士は、家庭裁判所で代理人となれます。行政書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成を業務として(報酬を頂いて)行うことができません。)

当事務所の司法書士報酬は、法定相続人が子(と配偶者)の場合、55,000円(消費税込み)です。法定相続人が兄弟姉妹(と配偶者)の場合、77,000円(消費税込み)です。

横浜家庭裁判所であれば、検認手続当日、同行します。費用については、相続登記費用の追加報酬でご確認ください。

当事務所では、遺言書の検認手続は全国対応です。

自筆証書遺言書検認手続の手順(当事務所に依頼される場合)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

当事務所に自筆証書遺言書の検認手続を依頼される場合の手順は、次のとおりです。

まず、自筆証書遺言書の文面を見ることができる場合、この遺言書で各種の相続手続ができるかどうかを確認します。(遺言書が封印されている場合は、開封することができませんので、家庭裁判所の検認手続が終了しましたら、その内容を確認します。)

自筆証書遺言書の文面を見ることができる場合、この遺言書で相続手続ができるかどうかをご自分で判断できないときなどは、当事務所で確認しますので、お気軽にお問い合わせください。

(お客様)

上記「 家庭裁判所に申立書を提出するために必要な書類 」を当事務所にご郵送(または持参して)いただきます。

(当事務所)

除籍謄本など不足の証明書がありましたら、当事務所で手配いたします。

家事審判申立書(遺言書の検認)を作成します。作成した申立書などを郵送します。

(お客様)

申立書などに署名・押印のうえ、当事務所にご返送いただきます。

(当事務所)

申立書などを家庭裁判所に提出します。

申立書の控えと請求書を郵送します。

(家庭裁判所)

家庭裁判所が申立人に、家庭裁判所に出頭していただくご希望の日時について、連絡します。

家庭裁判所が法定相続人全員に対して、裁判所に出頭する日時を連絡します。(郵送)

(お客様)

家庭裁判所に出頭する日時が決まりましたら、当事務所に連絡していただきます。

【遺言書検認出頭当日】

(お客様)(当事務所(横浜家庭裁判所の場合)

家庭裁判所に出頭する日時に、家庭裁判所に出向きます。

審判書記官室で、出頭したことの受付をします。

持参していただく書類と印鑑は、次のとおりです。

① 家庭裁判所から郵送された出頭当日に持参するものが書かれた書類

② 印鑑:申立書に押印した認印

③ 遺言書の原本

④ 遺言者が生前、自筆で書いていたもの(例えば、手紙、ノートなど)

⑤ 収入印紙代:150円(検認証明書交付申請に必要です。)

申立人の待合室で、担当官から呼び出しがあるまで待機します。

出頭した相続人立ち合いのもと、遺言書を確認します。

検認確認終了後、審判書記官室で

検認証明書付き遺言書を受取ります。(以上、作業時間:約1時間)

(お客様)

遺言書(特に封印されていた遺言書)で相続手続ができるかどうかを確認します。

不動産の相続登記など遺産相続手続を行います。

自筆遺言書(自筆証書遺言書)の検認手続については、当司法書士事務所にご相談ください。(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

自筆遺言書(自筆証書遺言書)の検認手続について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム