相続の「登記申請書」には「不動産番号」を書かないといけませんか?

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

【質問】 「不動産番号」を相続登記申請書の「不動産の表示」に記載する方法を教えてください。 また、「不動産番号」を記載すれば、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載しなくてもよい、と聞きましたが、本当ですか。 ついでに、遺産分割協議書にも「不動産番号」を記載しないといけませんか。

「不動産番号」とは

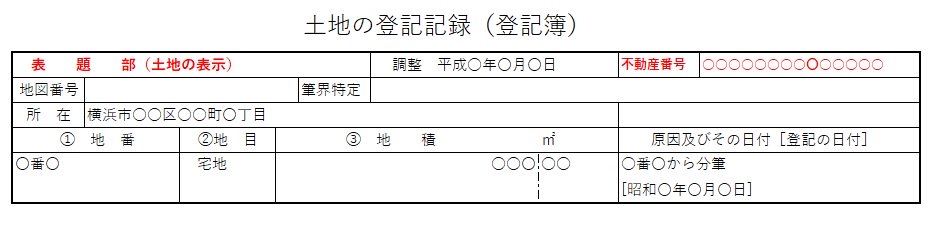

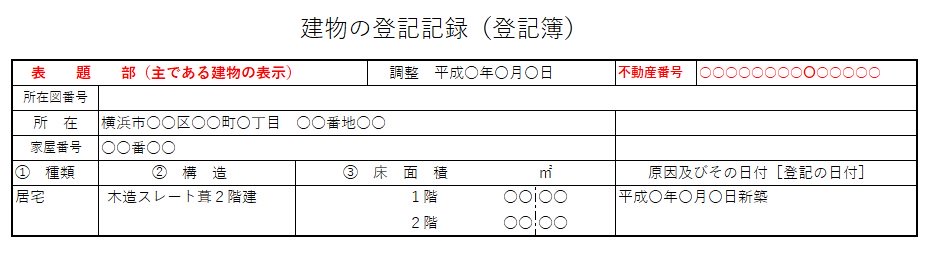

「不動産番号」とは、不動産の登記に特有な番号(13個の数字の組み合わせ)で、法務局が管理している「登記記録(登記簿)」に、ある不動産(土地や建物)を特定するために付された番号のことをいいます。

「不動産番号」の使用方法

「不動産番号」を使用する場合、司法書士であれば、一番使用頻度の高い使い方は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する際、この「不動産番号」だけを申請書(オンラインの場合で)に記載すれば、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することができます。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)ではなく、インターネット上で登記記録(登記簿)の内容を知りたい場合(登記情報提供サービスを利用)に、「不動産番号」を入力するだけで済みます。

このように、「不動産番号」だけで不動産(土地や建物)を特定できることになっていますので、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得したり、登記記録(登記簿)の内容を知りたい場合に、一々、土地であれば「所在と地番」を記載・入力する手間が省け、作業の効率化を図ることができます。

ただし、「不動産番号」を記載・入力し間違えた場合は、全く別の不動産の証明書や登記記録情報を入手してしまうことになりますので、記載・入力の際は、不動産番号をよく確認することが必要です。

相続登記申請書の「不動産の表示」に「不動産番号」を記載する方法

前述のとおり、「不動産番号」は、不動産を特定する目的で割り振られたものですので、相続登記を申請する場合、登記申請書の「不動産の表示」に「不動産番号」を記載することができます。

相続登記申請書:「不動産の表示」の書き方を参考にしてください。

「不動産番号」が記載されていますと、登記申請を受け付けた法務局の担当官が、申請された不動産を素早く特定できるという利点があります。

「不動産番号」の書き方(相続登記申請書の不動産の表示)

そこで、「不動産番号」の書き方は、次のとおりです。

「不動産番号」と「所在・地番・地目・地積」など両方を記載する方法

不動産の表示 不動産番号 1234567890123(13個の数字の組み合わせ) 所 在 〇市〇町 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 ○○・○○平方メートル 不動産番号 4567890123456(13個の数字の組み合わせ) 所 在 〇市〇町 ○○番地○ 家屋番号 ○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル 2階 ○○・○○平方メートル

というように、土地であれば、「不動産番号」と「所在・地番・地目・地積」の両方を記載する方法です。建物であれば、「不動産番号」と「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」の両方を記載する方法です。

ただし、当司法書士事務所では、この両方を記載しておりません。

なぜなら、前述のとおり不動産番号は、13個の数字の組み合わせのため、入力と確認に手間がかかるためです。(法務局の担当官にしてみれば、不動産番号が記載されていた方が、入力する手間を省け、登記申請された不動産の検索がしやすくなると思われます。あるいは、システム上、自動的に登記記録が表示されるのかもしれません。)

当司法書士事務所では、不動産番号を記載しないで、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」の方を記載しております。

なぜなら、依頼者に対して、登記が受付されたという「受付のお知らせ」を見せているからです。(メール・ファックスなどで)

これは、登記申請書の「不動産の表示」に、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載することによって、どういう不動産について登記申請したかが一目瞭然だからです。

「不動産番号」のみを記載する方法

登記申請書の「不動産の表示」に「不動産番号」のみを記載することもできます。この場合、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載する必要がありません。

なぜなら、「所在・地番・地目・地積」を記載しなくても、「不動産番号」のみで、登記申請する不動産を特定できるからです。

例えば、通常の土地・建物であれば、次のような記載の仕方です。

不動産の表示 不動産番号 1234567890123 不動産番号 2345678901234 不動産番号 3456789012345

このように、「不動産番号」のみの記載の場合、具体的に、どういう不動産を登記申請しているのかがわかりません。法務局の担当官は、記載された不動産番号で不動産を特定できますので、問題ありません。

依頼者にとっては、登記申請されたことは分かりますが、具体的にどういう不動産を登記申請しているのかがわかりません。

当司法書士事務所では、「不動産番号」のみを記載する方法を採用しておりません。当司法書士事務所では、次のように、不動産番号を記載しないで、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」のみを記載しております。入力する手間はかかりますが、依頼者のために分かりやすい方法を採用しています。

不動産の表示 所 在 〇市〇町 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 ○○・○○平方メートル

以上の根拠条文は、不動産番号を記載する場合の法令等を参照してください。

「不動産番号」や「所在・地番」、「所在・家屋番号」を誤記(間違えて記載)してしまった場合

「不動産番号」や、土地であれば「所在・地番」の記載を間違えた場合は、どうなるでしょうか。

登記申請書の「不動産の表示」に記載すべき「不動産番号」や、土地であれば「所在・地番」の記載を間違えた場合、本来、「登記申請時点」で、登記すべき不動産について法務局で受付られないという事態となります。この場合、申請を取り下げ(あるいは、却下され)、もう一度申請し直すことになります。

ということで、登記申請書は、ほかの記載事項(住所・氏名など)と同様に、「不動産の表示」も記載した後、よく見直すことが必要です。

「不動産の表示」に記載する「不動産番号」や、「土地の所在・地番」、「建物の所在・家屋番号」を誤記した場合、登記申請が正しく受付けられないことになります。

この場合、正しく受付けられないことにより、申請を取り下げるか、取り下げない場合は却下されることになります。もう一度、申請し直す必要があります。

その理由は、次のとおりだと思われます。(理由を法務局に確認していません。)

(1)現在の登記情報(登記記録)は、コンピューターにより登録・管理されています。

(2)登記申請があった場合、受付日と受付番号が申請順番に、自動的に登録されます。

(3)そして、瞬時に登記記録が閉鎖され、登記情報を法務局以外の人が見ることができなくなります。これは、登記情報を登記情報提供サービスで入手できなくなり、また、登記事項証明書を取得できなくなることを意味します。

(4)「不動産番号」や、「土地の所在・地番」、「建物の所在・家屋番号」を誤記した場合、誤記のあった不動産は、最初から登記申請がなかったものとみなされます。

(5)誤記のあった不動産を、法務局の担当官の操作により、登記申請があったものとみなして、受付日と受付番号を、後から入力できないシステムとなっているからだと思われます。

以上のことから、登記申請書に記載する事項の中で、「不動産の表示」の記載は、最重要事項だと思われます。登記申請の前に、しつこいくらい確認することが必要だと思われます。

「不動産番号」のみの記載ができない不動産がある

前述のように、登記申請書には、基本的に「不動産番号」のみを記載することで登記申請ができますが、「敷地権付き区分建物(マンション)」は、不動産番号のみの表示で登記申請することができません。

「敷地権付きマンション(区分建物)」の場合、「専有部分の建物」は、敷地権の旨の登記がされている「マンションの土地」と一体化され、「専有部分の建物」のみを名義変更登記したり、敷地権の旨の登記がされている「マンションの土地」のみを名義変更登記したりすることができません。

ですので、「専有部分の建物」は、敷地権の旨の登記がされている「マンションの土地」と一緒に名義変更登記をすることになります。これは、相続のほか売買、贈与などの原因で登記する場合にも適用されます。

このため、例えば、相続登記の場合、「専有部分の建物」についての「不動産番号」のみを登記申請書の「不動産の表示」とすることができません。マンション(区分建物)に付されている「不動産番号」は、あくまでも「専有部分の建物(各部屋)」に割り振られた番号だからです。

この場合は、次のように、敷地権の旨の登記がされている「マンションの土地」(敷地権の土地)を含めて、「敷地権付きマンション(区分建物)」全部の内容を記載する必要があります。

不動産の表示 一棟の建物の表示 所 在 〇市〇区〇町 ○○番地〇 建物の名称 ○○マンション 専有部分の建物の表示 不動産番号 ○○○○(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。) 家屋番号 〇町 3○○番〇の○○〇 建物の名称 ○○○ 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 〇階部分 ○○・○○平方メートル 敷地権の表示 符 号 1 所在及び地番 〇市〇区〇町○○番〇 地 目 宅 地 地 積 ○○○○・○○平方メートル 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 ○○○○分の○○○○

不動産番号を記載する場合の法令等

以下の法令等によれば、「不動産の表示」には、基本的には、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載しますが、「不動産番号」を「不動産の表示」として記載する場合は、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載する必要がありません。

「不動産の表示」に「不動産番号」を記載すれば、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を、「不動産の表示」として記載する必要がないことになります。

このことから、「不動産番号」と、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」の両方を記載する必要がないことになります。

不動産登記規則

(申請情報)

第三十四条 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。

2 令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。

不動産登記令

(申請情報の一部の省略)

第六条 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。

一 第三条第七号 同号に掲げる事項

二 第三条第八号 同号に掲げる事項

不動産登記令

(申請情報)

第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字

ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)

ハ 地目

ニ 地積八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)

ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)

ハ 建物の種類、構造及び床面積

ニ 建物の名称があるときは、その名称

ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)

ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

不動産登記法

(表示に関する登記の登記事項)

第二十七条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

一 登記原因及びその日付

二 登記の年月日

三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分

四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

遺産分割協議書に「不動産番号」を記載する必要があるのか

遺産分割協議書には、「不動産番号」を記載してもしなくても問題ありません。

ただし、「不動産番号」のみの記載では、具体的にどのような不動産の遺産分割なのかが分かりませんので、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載するようにします。

当司法書士事務所では、相続登記申請書と同様に、遺産分割協議書にも「不動産番号」を記載しません。

遺産分割協議書(一部省略) 相続人○○は、次の不動産を取得する。 不動産の表示 不動産番号 ○○○○(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。) 所 在 〇市〇町 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 ○○・○○平方メートル 不動産番号 ○○○○(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。) 所 在 〇市〇町 ○○番地○ 家屋番号 ○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル 2階 ○○・○○平方メートル

まとめ:相続登記申請書の「不動産番号」

相続登記申請書の「不動産の表示」に「不動産番号」を記載してもしなくても問題ありません。もし、「不動産番号」を記載する場合は、ほかの登記事項(住所・氏名など)と同様に、よく確認する必要があります。できれば、「不動産番号」は記載しないようにした方がよいでしょう。

登記申請書の記載事項が多ければ多いほど間違える確率が高くなりますので。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム