「被相続人の出生から死亡まで全ての除籍謄本」が必要となる理由:法定相続・遺産分割の場合

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

相続登記など相続手続(法定相続・遺産分割)で「被相続人の出生から死亡まで全ての除籍謄本」が必要となる理由について解説します。

【相続登記相談事例】

被相続人:母

相続人 :子長男一人(私)

長女は、すでに死亡

(法定相続で、長男一人が相続)

司法書士から次のように言われています。

被相続人お母様の出生から死亡まで、除籍謄本全てを用意してください。

相談者が用意したお母様の除籍謄本は、年齢43歳から死亡までの除籍謄本です。

お母様が出生した時から43歳までの除籍謄本を全て取得してください。

母の除籍謄本には、私「長男」とすでに死亡している「長女」が記載されています。

このことから、母には、ほかに母の子供がいなかったことを証明できるはずですが、司法書士は、43歳前の除籍謄本を全て用意するように言います。

私は、司法書士の言うことに納得ができません。

母の子供が「長男」、「長女」と記載されていることは、ほかに子供がいなかったことの証明になるはずです。なぜ、この除籍謄本だけでは、母の子供を証明できないのかを説明してください。

相続登記など相続手続(法定相続・遺産分割)で必要な書類

相続登記など相続手続で必要な書類のうち、「被相続人の出生から死亡まで全ての除籍謄本」については、「相続登記の必要書類」の次のページを参考にしてください。

(1)被相続人の出生時から死亡時までの戸籍関係書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)

他に相続人がいないことを証明する

「被相続人の出生から死亡まで全ての除籍謄本」で、次のことを証明する必要があります。

- 法定相続人が誰と誰(・・・)であること

- 他に相続人がいないこと

法定相続の場合

法定相続で相続登記を行う場合、法定相続人全員名義で登記する必要があります。法定相続人のうち一部の人名義で登記することができません。

法定相続分での相続登記の方法を参考にしてください。

法定相続による相続登記など相続手続では、例えば、事例のように、相続人が子一人の場合、被相続人親(事例では母)の子が、長男一人だけであることを証明し、ほかに子など(実子・養子を含む)がいないことを証明する必要があります。

遺産分割(協議・調停など)の場合

遺産分割(協議・調停など)で相続登記など相続手続を行う場合、法定相続人全員が遺産分割(協議・調停など)に参加する必要があります。法定相続人のうち一部の人が参加しない場合、遺産分割(協議・調停など)は成立しません。

遺産分割協議書での相続登記の方法を参考にしてください。

遺産分割(協議・調停など)による相続登記など相続手続では、例えば、相続人が子二人の場合、被相続人親の子が、子二人だけであることを証明し、ほかに子など(実子・養子を含む)がいないことを証明する必要があります。

事例解説

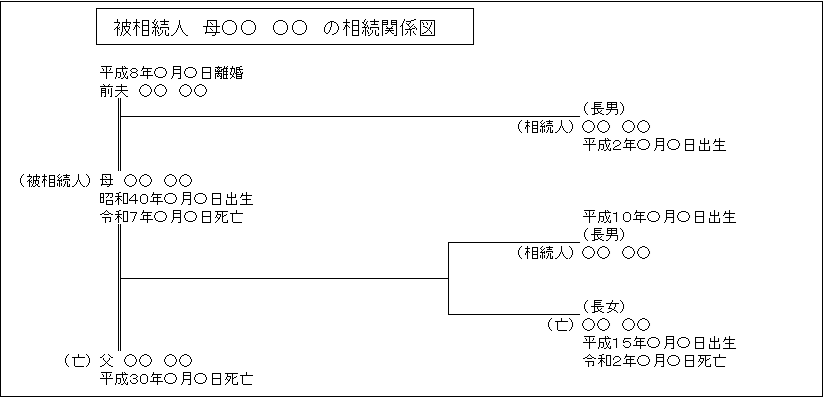

相続関係

被相続人:母

相続人 :子長男

子長女は、すでに死亡

(法定相続で、長男一人が相続)

事例では、次のことを戸籍除籍謄本で証明する必要があります。

① 被相続人母の死亡

② 長男が母の子であること

③ 長女が母の子であること

④ 長女が、母より前に死亡していること

⑤ 母の夫(父)が、すでに死亡しているか、離婚していること

⑥ 母の子(実子、養子)が、長男、長女以外にいないこと

⑦ 長女に子がいないこと

事例の【戸籍(一部省略)】

本籍 ○○○○

氏名 ○○ ○○

・・・・・・・・・・・

戸籍事項 【改製日】平成20年〇月〇日

・・・・・・・・・・・

戸籍に記載されている者 (父)○○

(除籍)

身分事項

出生 【出生日】昭和○年〇月〇日

死亡 【死亡日】平成30年〇月〇日

・・・・・・・・・・・

戸籍に記載されている者 (母)○○

(除籍)

身分事項

出生 【出生日】昭和40年〇月〇日

死亡 【死亡日】令和7年〇月〇日

・・・・・・・・・・・

戸籍に記載されている者 (長男)○○

【生年月日】平成10年〇月〇日

【父】○○○○

【母】○○○○

【続柄】長男

身分事項

出生 【出生日】平成10年〇月〇日

・・・・・・・・・・・

戸籍に記載されている者 (長女)○○

(除籍)

【生年月日】平成15年〇月〇日

【父】○○○○

【母】○○○○

【続柄】長女

身分事項

出生 【出生日】平成15年〇月〇日

死亡 【死亡日】令和2年〇月〇日

この戸籍で、次のことを証明することができます。

① 被相続人母の死亡

② 長男が母の子であること

③ 長女が母の子であること

④ 長女が、母より前に死亡していること

⑤ 母の夫(父)が、すでに死亡していること

この戸籍だけでは、次のことを証明できません。

⑥ 母の子(実子、養子)が、長男、長女以外にいないこと

⑦ 長女に子がいないこと

被相続人母の戸籍を出生まで遡ってすべて取得することで、⑥⑦が判明することになります。

⑥ 母の子(実子、養子)が、長男、長女以外にいないこと

⑦ 長女に子がいないこと

被相続人母の戸籍を出生まで遡ってすべて取得することで判明すること

事例の場合、母の子供は、43歳以降は、長男、長女の二人の子供がいることを証明できますが、43歳以前にほかに子供がいたこと、いなかったことを証明できません。

例えば、母が20歳で結婚して、子供二人を生んで、その後、離婚した場合を考えてみます。

母が離婚した際、子供二人は、前夫が親権者となった場合、子供二人は、前夫の戸籍に記載されます。

そうしますと、母は別戸籍に記載されます。さらに、母が戸籍を移動すると、新たな戸籍には、母が前夫と離婚したことが記載されません。

前夫の戸籍には、子供の記載事項が、父母との続柄として、長男、長女と記載されます。

このように、人は、何回も結婚・離婚を繰り返している場合があります。

あるいは、例えば、養子縁組をした子供がいて、その子供が結婚すれば、母とは別戸籍に記載されます。

このような理由で、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べないと、その相続人を確定できないことになります。

まとめ:「被相続人の出生から死亡まで全ての除籍謄本」が必要となる理由(法定相続・遺産分割の場合)

相続登記など相続手続(法定相続・遺産分割)で「被相続人の出生から死亡まで全ての除籍謄本」が必要となる理由は、事例の場合でいえば、被相続人母の戸籍に長男、長女と記載されていても、それだけでは、母の子供が長男、長女だけとは限らず、ほかに相続人となる子供や養子がいるかどうかも調べる必要があります。

ですので、被相続人の出生から死亡まで、全ての除籍謄本を取得する必要があります。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム