法定相続分で相続登記した後の遺贈による所有権更正登記

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

以下の内容については、次の法務省のページを参照してください。

(1)令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達:法務省民二第538号令和5年3月28日民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)

(2)相続の発生を登記に反映させるための仕組み

次のページも参考にしてください。

法定相続登記後の所有権更正登記:登記権利者が単独で申請できる場合(概要)(令和5年4月1日から)

【相続登記相談事例】

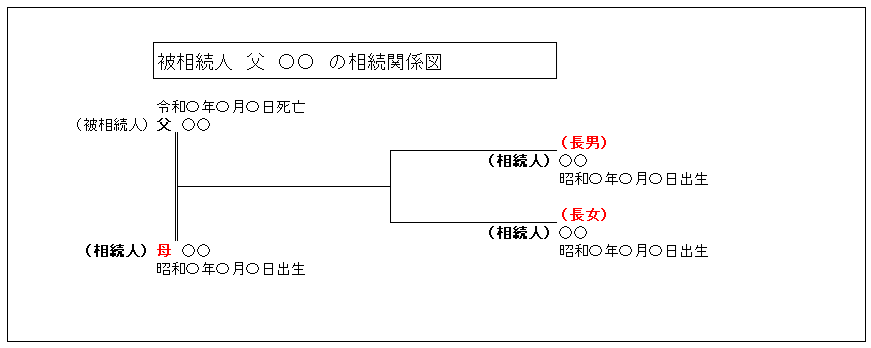

被相続人父の相続人は、母、私(兄・長男)と妹(長女)の3名です。

妹は、母と兄の私に知らせることなく、自分で相続登記(法定相続分で登記)をしました。

実は、父が生前、公正証書で、母に不動産を遺贈する、という公正証書遺言書を遺しておりました、。

この場合、どういう方法で登記するのかを教えてください。

妹(長女)による法定相続分での相続登記の方法

法定相続人のうちの一人からする相続登記は、次のページを参考にしてください。

法定相続人一人が、自分と他の法定相続人のためにする法定相続登記

事例の場合、申請人となる相続人の妹は、自分の法定相続分だけではなく、他の相続人母と兄の法定相続分も登記しなければなりません。

したがって、申請人となる相続人の妹は、自分の法定相続分に対する登録免許税だけではなく、他の相続人の母と兄の登録免許税も納めなくてはなりません。

もちろん、相続登記に必要な書類である他の相続人母と兄の戸籍謄本と戸籍の附票も自分で用意しなければなりません。

事例の場合、法務局では、登記申請書に記名・押印(委任状に署名、捺印)した者(妹)に対してだけ、登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)を発行することになっています。ですから、この場合、相続登記の申請人とならなかった母と兄には登記識別情報は発行されません。

「相続」と「遺贈」の違い

被相続人(遺言者)の遺言に基づいて登記する場合、「相続」と「遺贈」とでは、次の違いがあります。

- 「相続」は、(法定)相続人に対して「相続させる。」と遺言書に記載されている場合に、「相続」を登記原因として登記します。

- 「遺贈」は、遺贈させる人に対して「遺贈する。」と遺言書に記載されている場合に、「遺贈」を登記原因として登記します。

「遺贈させる人」は、相続人の場合もありますが、多くの場合、(法定)相続人以外の第三者に対して、「遺贈する。」と遺言書に記載されている場合です。

「相続させる。」と「遺贈する。」の文言の使用の違い

遺言書で、誰々に遺産を引き継がせたい場合、(法定)相続人に対しては、「相続させる。」と記載します。(法定)相続人以外の第三者に対しては、「遺贈する。」と記載するのが基本です。

「遺贈する。」は、「遺言書で贈与する。」という意味のため、「遺贈する。」は、(法定)相続人以外の第三者に対して、遺産を引き継がせたい場合に使う文言です。

ですので、「遺贈する。」という文言は、(法定)相続人に遺産を引き継がせたい場合に使用せず、(法定)相続人に遺産を引き継がせたい場合は、「相続させる。」という文言を使用します。

遺言者が(法定)相続人に対して「遺贈する。」と記入する理由

遺言者が自分で遺言書を作成する場合(自筆証書遺言書)、「相続させる。」と「遺贈する。」の文言の使用の違いを理解していないため、(法定)相続人に対して「遺贈する。」として記入する場合があります。

遺言書に「遺贈する。」と記載されている場合の登記の方法

(法定)相続人以外の第三者に対して「遺贈する。」と遺言書に記載されている場合

登記権利者・登記義務者の共同申請で行います。

登記権利者:(法定)相続人以外の第三者(受遺者)

登記義務者:(法定)相続人全員(または遺言執行者)

これについては、遺贈の登記の方法(受遺者と遺言執行者との共同申請)を参考にしてください。

(法定)相続人に対して「遺贈する。」と遺言書に記載されている場合

登記権利者(相続人)の単独申請で行います。

これについては、相続人に対する遺贈は、相続人が単独申請できるを参考にしてください。

このことから、(法定)相続人に対して「遺贈する。」と遺言書に記載されている場合、法定相続分で相続登記がされた後、遺贈による所有権更正登記を申請するときは、受遺者である相続人が単独で申請できることになります。

遺贈で所有権更正登記をする場合の必要書類:登記原因証明情報

登記原因証明情報として、次のいずれかの遺言書を用意します。

登記の方法:法定相続分で相続登記をした後の遺贈による所有権更正登記

法定相続分での相続登記をした後、他の相続人に対して不動産を遺贈する旨の遺言書があることが判明した場合、「不動産を遺贈された相続人」が登記権利者として、遺贈による所有権更正登記を単独で申請することができます。

事例の場合、母の単独申請で、不動産を自分単独名義とする所有権更正登記ができます。

これについては、法定相続登記後の所有権更正登記:登記権利者が単独で申請できる場合(概要)(令和5年4月1日から)を参考にしてください。

所有権更正登記を登記権利者の単独で申請することができる条件

(1)法定相続分で相続登記がなされている。

(2)申請できる登記権利者は、相続人のみ。

登記権利者となる人が相続人であること。登記権利者が第三者となる場合は、単独申請ができない。

(3)登記上の利害関係人が存在しない(存在する場合は、第三者の承諾書が必要)。

これについては、登記上の利害関係を有する第三者がある場合を参考にしてください。

事例の場合、「(3)登記上の利害関係人が存在しない」ため、母は、遺贈による所有権更正登記を単独で申請することができます。

登記申請書の作成:遺贈で所有権更正登記

事例の場合、登記権利者の母が申請人となり、次のように登記申請書を作成します。

登記申請書(一部省略)

登記の目的 〇番所有権更正

原 因 令和〇年〇月〇日(日付は遺贈の効力が生じた日)遺贈

更正後の事項 所有者

(住所)○○

(母氏名)○○

申 請 人 (住所)○○

(母氏名)○○ ㊞ (登記識別情報の発行を希望する。)

添付情報

登記原因証明情報

登録免許税 金○○○円

添付情報

登記原因証明情報

公正証書遺言書、登記所保管制度の遺言書、家庭裁判所の検認手続を経た自筆証書遺言書

他の相続人(事例:兄・妹)の「登記識別情報(通知)」と「印鑑証明書」は添付する必要がない。

登録免許税 金○○○円:不動産1個につき1,000円

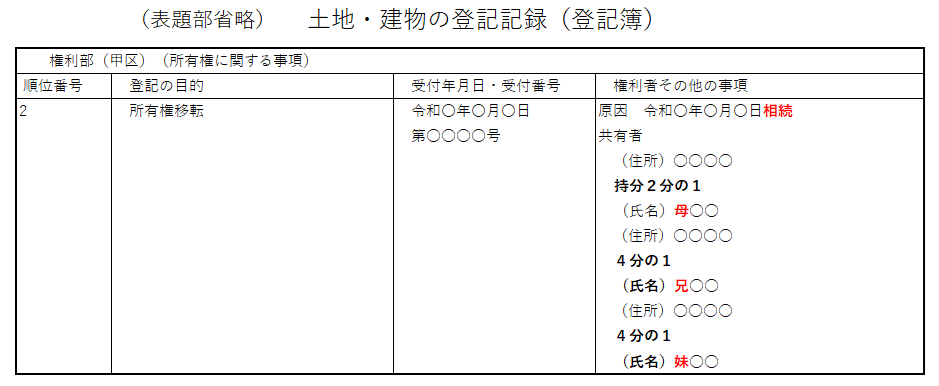

所有権更正登記(遺贈)完了後の登記記録(登記簿)

所有権更正登記完了後の登記記録(登記簿)

法定相続登記を母・兄・妹の法定相続分で登記した後、母が遺贈で、母単独名義に所有権更正登記する場合の登記記載例です。

法務局から登記義務者に対する所有権更正登記の申請があった旨の通知

遺贈で所有権更正登記をする場合、法務局から登記義務者に対し、所有権更正登記の申請があった旨が通知されます(不動産登記規則第183条第4項)。

不動産登記規則(申請人以外の者に対する通知)

第百八十三条

4 登記官は、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。

一 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得

二 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得

これは、申請書類の調査完了後(登記完了前)、登記義務者の登記記録上の住所に宛て、通知書を発送されます。

この場合、通知書が発送された後、登記義務者からの中止要請などがあった場合であっても、登記手続の処理が中止されることがありません。

事例の場合、母が遺贈で所有権更正登記をした場合、法務局が登記義務者の兄と妹に対し、所有権更正登記の申請があった旨を通知します。

この場合、兄と妹は、法務局に対し、所有権更正登記の中止を求めることができません。

まとめ:法定相続分で相続登記した後の遺贈による所有権更正登記

事例のように、法定相続人の妹が単独申請によって法定相続分での相続登記をした後、他の相続人に対して、不動産を遺贈する旨の遺言書があることが判明した場合、「不動産を遺贈された相続人」が登記権利者として、遺贈による所有権更正登記を単独で申請することができます。

ただし、法定相続登記後の遺贈による所有権更正登記を行う場合、登記上の利害関係を有する第三者がいるときには、注意が必要です。

また、遺贈による所有権更正登記申請があった場合、法務局から登記義務者に対し、所有権更正登記の申請があった旨が通知されます。これは、申請書類の調査完了後(登記完了前)、登記義務者の登記記録上の住所に宛て、通知書が発送されます。この場合、通知書が発送された後、登記義務者からの中止要請などがあった場合であっても、登記手続の処理が中止されることはありません。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム