相続登記の申請方法:「表題部・甲区欄」がある建物は「所有権移転」、「表題部のみ」の建物は「所有権保存」で申請する。

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

【相続登記相談】

(質問)相続登記をしようとする登記簿には、「表題部・甲区欄」がある建物と「表題部のみ」の建物があります。この場合、どちらも、「登記の目的」として「所有権移転」で申請して問題ありませんか。

被相続人 父

相続人 子(遺産分割(遺産分割協議書)で相続取得)

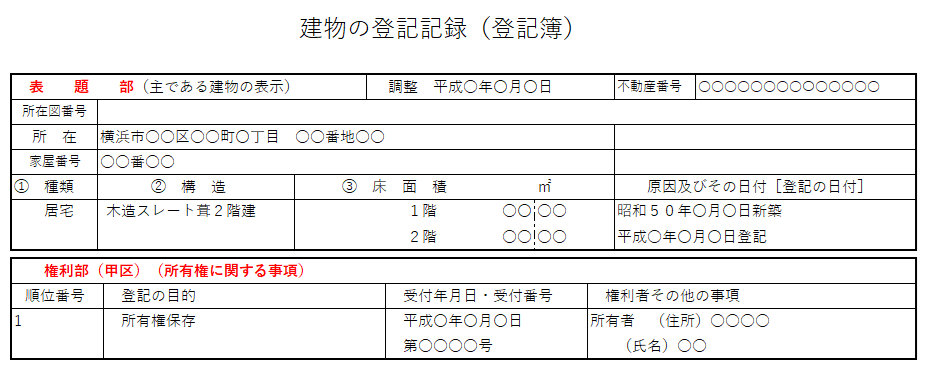

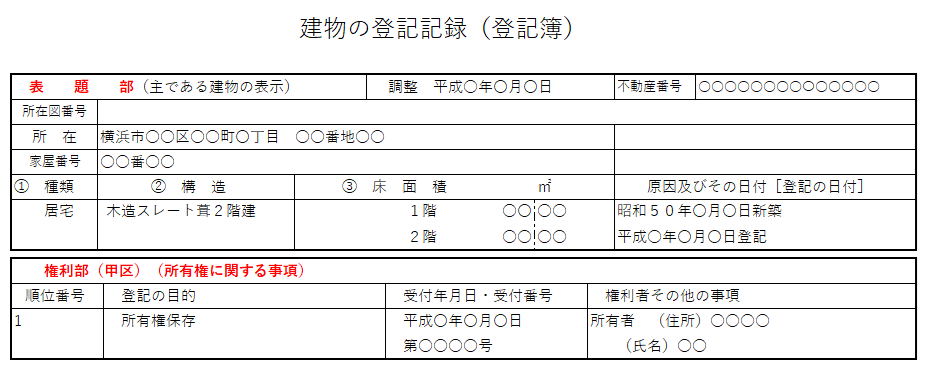

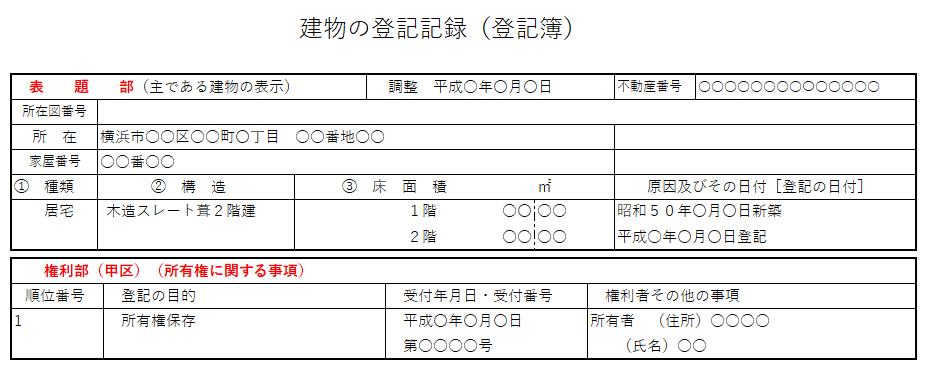

登記簿(登記記録)「表題部・甲区欄」

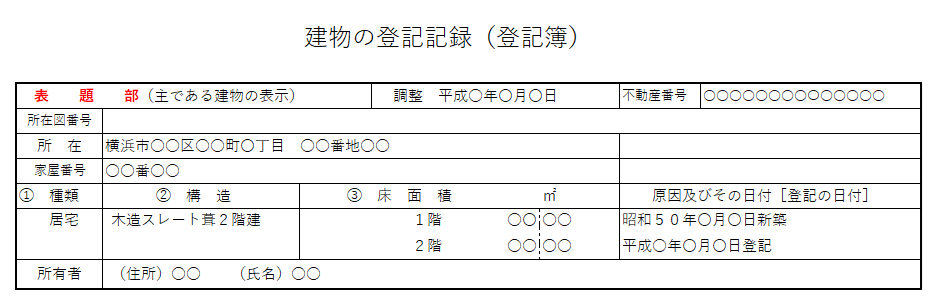

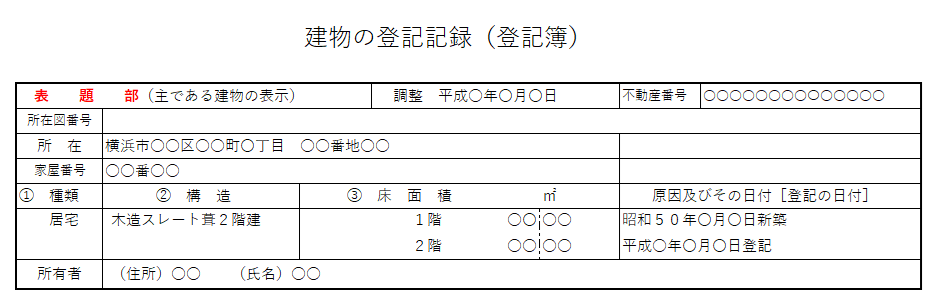

登記簿(登記記録)「表題部のみ」

「表題部・甲区欄(権利部(甲区))」がある建物と「表題部のみ」の建物の相続登記申請方法

登記簿(登記記録)に、「表題部・甲区欄(権利部(甲区))」がある場合と、「表題部のみ」の場合とでは、申請方法が異なります。

登記簿・登記記録という言葉の使い方について

「登記簿」という言い方は、登記情報がコンピューターで管理される前に、登記情報が紙で管理されていた時代に「登記簿」が存在していました。現在は、登記情報がコンピューターで管理されていますので、現状の登記情報は、「登記簿」には記載されていません。その当時の「登記簿」は、「閉鎖登記簿」として、各法務局の倉庫に保管されています。

現在の登記情報は、コンピューターで管理されていることから、「登記記録」ということになり、「登記記録」という言い方になります。

ただし、現在においても、一般の人には、「登記記録」という言い方よりも、「登記簿」という言い方の方が分かりやすく、例えば、登記情報の証明書を法務局で取得する場合、従来からの言い方の「登記簿謄本」が、未だに一般的です。

このことから、ここでは、「登記簿」という言い方で説明します。

建物の登記簿の構成

登記簿は、最大、次の3つで構成されています。

- 「表題部」

- 「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」

- 「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」

「表題部」

建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。

「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」

所有者が記載されています。所有者が誰であるのかを確認できます。「差押」も甲区欄に記載されます。

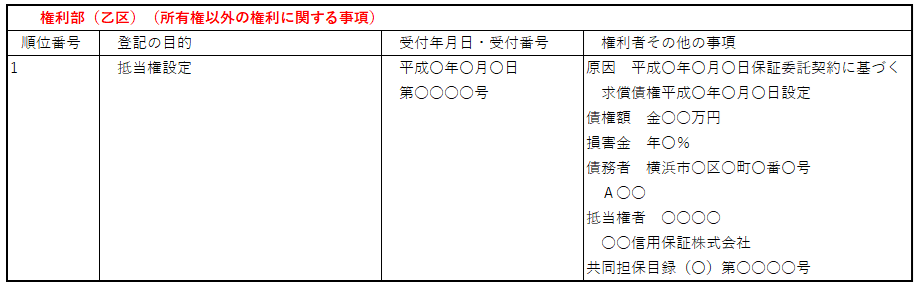

「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」

住宅ローンなどの抵当権などが記載されます。

「建物」については、次の4つの場合が考えられます。

- 建物は存在しているが、登記簿そのものがない(表題部がない)。

- 「表題部」のみがある。

- 「表題部」と「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」がある。

- 「表題部」、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」と「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」がある。

相続登記の申請方法

建物は存在しているが、登記簿そのものがない(表題部がない)。

この場合は、

①「建物表題登記」(参考:未登記建物の相続登記)をした後

②「所有権保存登記」をします。

建物表題登記は、土地家屋調査士が代行します。司法書士は、建物表題登記を代行できません。

所有権保存登記など権利に関する登記は、司法書士が代行します。土地家屋調査士は、所有権保存登記など権利に関する登記を代行できません(ただし、合筆登記)。

未登記の建物については、次を参考にしてください。

未登記建物と相続登記(基本説明:未登記建物とは)

相続不動産に「登記されていない建物(未登記建物)」があるとき(相続登記相談)

「表題部」のみがある。

この場合は、「所有権保存登記」をします。

「表題部」のみの場合、「登記の目的」を「所有権保存」として申請します。

「表題部」と「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」がある。

この場合は、「所有権移転登記」をします。

「表題部」と「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」があるのであれば、「登記の目的」を「所有権移転」として申請します。

「表題部」、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」と「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」がある。

この場合も、「所有権移転登記」をします。

「相続」による所有権移転では、「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」に抵当権などが登記されていても、問題なく申請することができます。

住宅ローンの抵当権が登記されている場合は、相続登記をした後(所有者を確定した後)に、抵当権抹消登記を申請します。名義人が死亡したときの抵当権抹消登記(方法)を参考にしてください。

登記簿に「表題部・甲区欄」がある場合と「表題部のみ」の場合の相続登記の申請方法

登記簿(登記記録)「表題部・甲区欄」

登記簿(登記記録)「表題部のみ」

登記申請書の作成

所有権移転と所有権保存の2件で申請書を作成し、この順番で申請します(法務局に提出します)。

どちらを先にしてもよいが、所有権移転を後にした場合、「登記原因証明情報(前件添付)」とすることができないので、所有権移転を先にすることになります。

「所有権保存」では、登記申請書の「添付情報」として、「登記原因証明情報」を記載する必要がありません。一方、「所有権移転」では、「登記原因証明情報」が必須です。

ですので、添付情報で登記原因証明情報がない所有権保存を先にする場合、所有権移転の登記原因証明情報を前件添付とすることができないことになります。

万が一、所有権移転を後にする場合は、登記原因証明情報として必要な書類(相続関係説明図、遺産分割協議書、印鑑証明書など)を所有権保存とは別に申請書に添付(綴じる)することになります。手間がかかることになります。

(1/2)登記申請書(一部省略)

登記の目的 所有権移転

原 因 令和〇年〇月〇日相続

相 続 人 (被相続人 父(氏名)○○)

(住所)○○

子(氏名)○○

氏名ふりがな ○○ ○○

生年月日 〇年〇月〇日

メールアドレス ○○@○○(メールアドレスの申出は任意)

添付情報

登記原因証明情報 住所証明情報 検索用情報証明情報

評価証明情報

令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局 ○○出張所・支局 御中

課税価格 金○○円

登録免許税 金○○円(課税価格の0・4%)

不動産の表示

所 在 ○○番地〇

家屋番号 ○○番〇

種 類 居宅

構 造 木造スレートぶき2階建

床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル

2階 ○○・○○平方メートル

(2/2)登記申請書(一部省略)

登記の目的 所有権保存

相 続 人 (被相続人 父(氏名)○○)

(住所)○○

子(氏名)○○

氏名ふりがな ○○ ○○

生年月日 〇年〇月〇日

メールアドレス ○○@○○(メールアドレスの申出は任意)

添付情報

相続証明情報(前件添付) 住所証明情報(前件添付)

検索用情報証明情報(前件添付) 評価証明情報

令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局 ○○出張所・支局 御中

課税価格 金○○円

登録免許税 金○○円(課税価格の0・4%)

不動産の表示

所 在 ○○番地〇

家屋番号 ○○番〇

種 類 居宅

構 造 木造スレートぶき2階建

床 面 積 1階 ○○・○○平方メートル

2階 ○○・○○平方メートル

登記申請書の「氏名ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス(メールアドレスの申出は任意)」については、現在、記載することが必須となっています。次を参考にしてください(令和7年4月21日から申出開始)。登記申請をするときの検索用情報の申出方法:検索用情報を登記申請書に記載する方法で申出る。

登記申請書の解説

登記簿に「表題部・甲区欄」のある相続登記の申請方法

通常の相続登記の申請方法で申請書を作成します。

事例の場合は、遺産分割(遺産分割協議書)による相続登記

遺産分割協議書で申請する場合は、遺産分割協議書での相続登記の方法を参考にしてください。

登記簿に「表題部のみ」の相続登記の申請方法

登記簿に「表題部のみ」が記載されている場合は、「登記の目的」を「所有権保存」として申請書を作成します。「所有権保存」は、「所有権の登記」を最初にする場合に、所有権「保存」を「登記の目的」とします。

「所有権保存」の場合、「添付情報」として「所有権移転」のように「登記原因証明情報」と記載することがきませんが、「相続」で登記しますので、相続証明書(戸籍除籍謄本など)を法務局に提出します。

この場合、「所有権保存」では、「添付情報」として「相続証明情報」と記載します。

また、「所有権保存」の「相続証明情報」は、「所有権移転」の「登記原因証明情報」と提出する書類が同じなので、「相続証明情報(前件添付)」と記載します。

「登記原因証明情報」、「相続証明情報」の基本的に必要な書類

事例の場合の「登記原因証明情報」、「相続証明情報」の基本的に必要な書類は、次のとおりです。

- 被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本全部

- 被相続人父の住民票除票(または戸籍の附票)

- 相続人全員の遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

まとめ:相続登記の申請方法:所有権移転と所有権保存

(回答)登記簿に「表題部・甲区欄」がある建物と「表題部のみ」の建物では、相続登記の申請方法が異なります。

登記簿に「表題部・甲区欄」がある建物では、「登記の目的」を「所有権移転」とします。「表題部のみ」の建物では、「登記の目的」を「所有権保存」とします。

また、登記申請書の「添付情報」では、「所有権保存」の「相続証明情報」は、「所有権移転」の「登記原因証明情報」と提出する書類が同じなので、「相続証明情報(前件添付)」と記載します。(2023年 前橋地方法務局 富岡支局、2025年 松江地方法務局 出雲支局で登記完了)

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム