一般の方向け、相続登記のための「登記情報提供サービス」の利用方法(画像付きで(登記の専門家の)司法書士が解説)

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

登記簿(登記記録)の内容を確認する方法には、1.登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する方法と、2.インターネットを利用して登記情報を取得する方法があります。

- 登記事項証明書を取得する方法

① 最寄りの法務局(登記事項証明係)(平日の9:00から17:00)で、日本全国の不動産の登記事項証明書を取得することができます。

② 「かんたん証明書請求」の方法(オンラインで申請(平日の8:30から17:15)・電子納付)で、登記事項証明書を請求・取得することができます。受け取り方法は、法務局からの郵送で受取ることもできます。次を参照にしてください。

かんたん証明書請求による請求手続の流れ

かんたん証明書請求の方法

かんたん登記申請(ここから操作する) - 【登記情報提供サービス】インターネットを利用して登記情報を取得する方法:パソコン・タブレット・スマホで登記情報を取得することができます。

登記情報の内容だけ確認したい場合に便利です。(利用時間:平日午後11時まで、土日祝日も利用可)

不動産の登記されている内容を確認するために、インターネットを利用して「登記情報」を取得する方法が、「登記情報提供サービス」のサイトです。

法務局に出向くことなく、「登記情報提供サービス」のサイトで、登記の内容を確認することができます。プリントアウトできますが、法務局の証明文はありません。

法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿謄本)」には「証明文」が付いていますが、「登記情報提供サービス」で入手した「登記情報」には「証明文」が付いていません。ですが、「登記事項証明書(登記簿謄本)」と内容は同じです。

登記情報(登記事項証明書)を必ず取得する理由は、次のとおりです。

相続登記で、遺産分割協議書や登記申請書を作成する際に、登記情報の内容を確認します。遺産分割協議書や登記申請書に記載する内容が登記情報と一致していることが必要です。一致していないようなときは、登記申請をやり直すことにもなります。

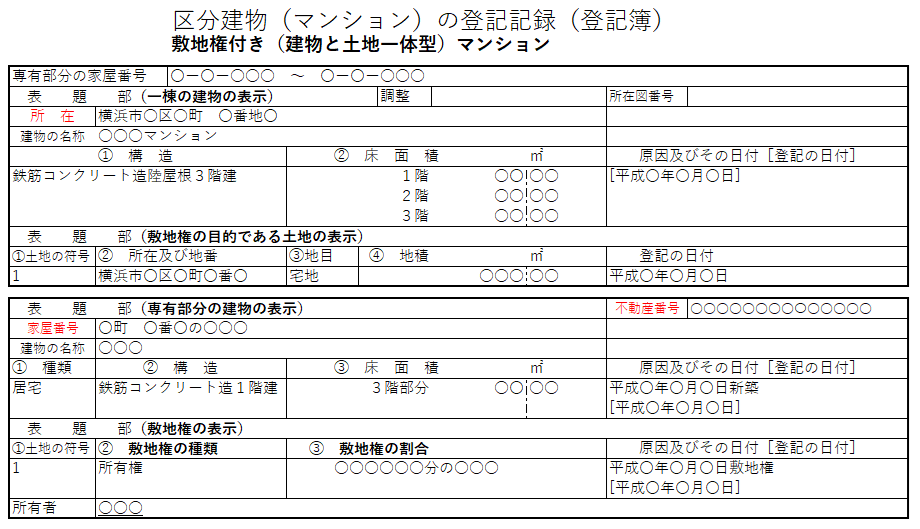

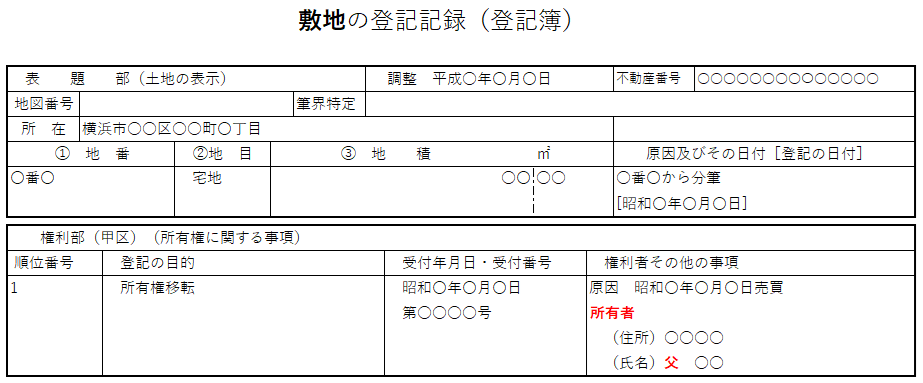

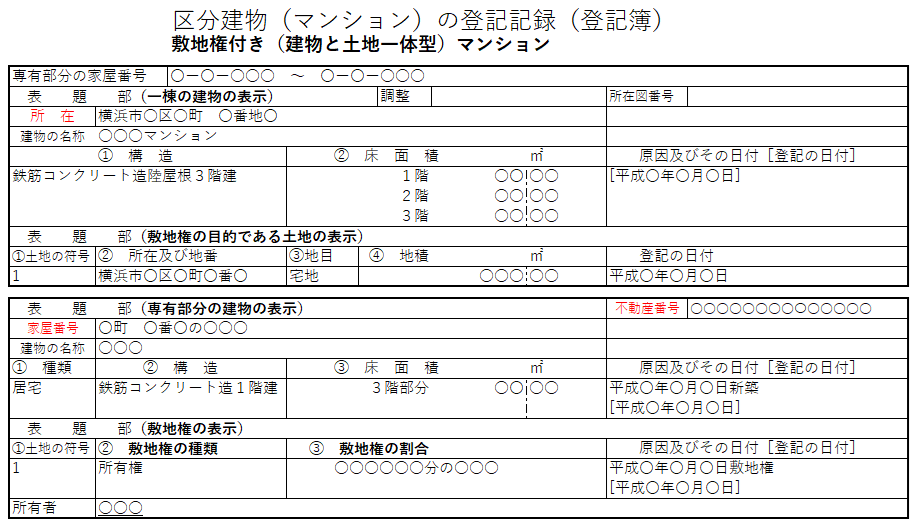

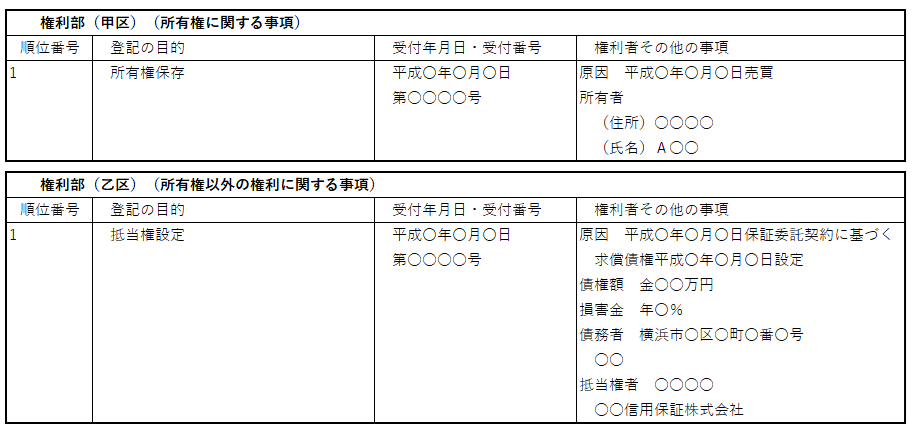

登記情報で確認する主な内容は、次のとおりです。

●土地:所在・地番・地目・地積

●建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積

●マンションの場合:敷地権付きか、そうでないか

一棟の建物表示、専有部分の建物表示、敷地権の表示(種類・割合)、持分

●所有者の住所・(持分)・氏名(相続登記であれば、所有者・被相続人の住所・(持分)・氏名)

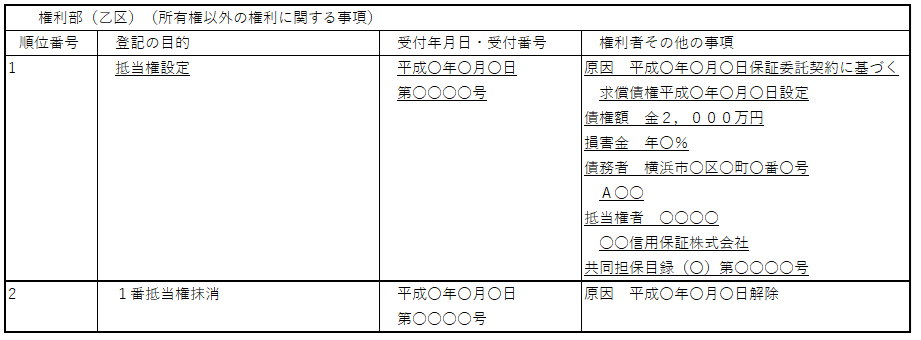

●抵当権などの担保権が登記されているかどうか

→ 相続登記では、抵当権などの担保権が登記されていても、相続登記(所有権移転登記)をすることはできます。例えば、住宅ローンの抵当権が登記されているようなときは、これを抹消する必要があると考えて、金融機関に連絡することになります。

名義人が死亡したときの抵当権抹消登記(方法)を参考にしてください。

登記情報提供サービスを利用して登記情報を取得すれば、パソコンの画面上からコピー・貼り付けで、遺産分割協議書や登記申請書を作成する際の一助ともなります。

次を参考にしてください。

意外と重要な「相続登記申請前の不動産の確認」と「相続登記完了後の登記内容の確認」方法

相続登記(不動産名義変更)で不動産の特定と内容を確認する方法

相続登記の不動産を特定する方法(不動産が正確に分からないとき)

「登記情報提供サービス」を利用して登記情報を取得する方法

ここでは、一般の方が、インターネットを利用して登記情報を取得する方法について解説します。不動産業者や専門職の方が利用する場合は、別の方法が最適な場合があります。ここでは省略します。

「登記情報提供サービス」を利用して、取得できるもの

「登記情報提供サービス」では、次の「情報」を取得することができます。

(これら以外に取得できるものがありますが、一般の方は、特に「登記情報(登記簿)」や「地図」を取得すれば、よろしいかと思います。)

- 登記情報(登記簿)

- 地図(法務局の公図、「登記情報提供サービス」では「地図」と記載)

- 地積測量図

- 建物図面

料金について

料金は、料金についてのページでご確認ください。

2025年9月23日現在の料金は、次のとおりです。

- 登記情報(登記簿):1物件331円(法務局に出向いて取得する登記事項証明書は、1通600円)

- 地図(法務局の公図):1枚361円

- 地積測量図:1枚361円

- 建物図面:1枚361円

登記情報をPDFファイルで取得

- 取得した登記情報をプリントアウト

「登記情報」を取得(PDFファイル)した後、プリントアウトします。(プリントアウトすることもできます。プリントアウトした方が、見やすく、分かりやすと思います。) - 「登記情報」には、証明文が付かない。

公的機関に提出する必要がある場合は、最寄りの法務局で(証明文付き)登記事項証明書(登記簿謄本)や図面を取得する必要があります。

例えば、相続税申告で、これらの書類が必要な場合は、法務局で(証明文付き)登記事項証明書(登記簿謄本)や図面を取得する必要があります。 - 登記情報の「一部事項」を取得できない。「全部事項」しか取得できない。

インターネットを利用して登記情報を取得する方法では、登記情報の一部の内容のみの取得をすることができません。

例えば、土地の共有持分が1万分の500のような場合、被相続人名義の登記事項の内容のみを取得できません。その土地に登記されているすべての共有者全員の登記事項を取得することになりますので、その中から被相続人名義の登記事項を探すことになります。(全部をプリントアウトすつと、50枚となることもあります。この場合は、必要事項(特定)のページのみをプリントアウトした方がよいでしょう。)

法務局に出向けば、「一部事項証明書」を取得できますが、「登記情報提供サービス」では「一部事項」を取得できません。

利用時間

- 平日:午前8時30分から午後11時まで

- 土日祝日:午前8時30分から午後6時まで(土日祝日でも取得できますが、メンテナンスの日あり)

- 地図及び図面情報については、平日の午前8 時30 分から午後9 時まで

- 休業日:年末年始(12月29日から1月3日まで)

- 「メンテナンス情報」には「登記情報提供サービス」を利用できない「日」と「時間帯」が掲載されていますので、確認する必要があります。

特に、土曜日・日曜日に利用できない日があります。

事前に用意するもの

- クレジットカード

ここでは、一般の方が「一時利用(デビットカード使用可)」で登記情報を取得する方法を説明します。 - 不動産の書類(次の書類など):不動産の「所在」、「土地の地番」や「建物の家屋番号」が記載されているもの

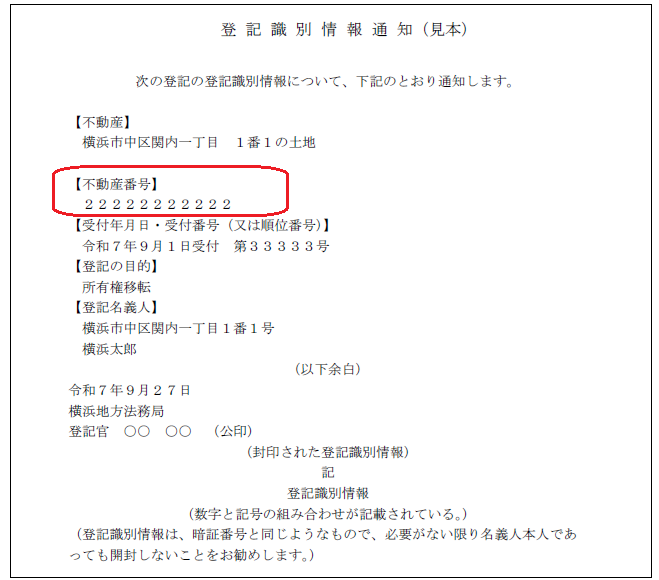

① 権利証(登記済権利証または登記識別情報通知)の「不動産の表示」で確認する。

ただし、「不動産の表示」に記載されている「過去の古い所在町名、地番」ではなく、現在の所在町名・地番で入力する必要がある。

「登記識別情報通知」に記載されている「不動産番号」だけで、登記情報を請求できる。

② 過去に取得した登記簿謄本(登記事項証明書)

ただし、「過去の古い所在町名、地番」ではなく、現在の所在町名・地番で入力する必要がある。

③ 固定資産税納税通知書・課税明細書:課税明細書に「土地の地番」、「建物の家屋番号」が記載されている。

④ 固定資産税の評価証明書または公課証明書

登記情報を取得するには、「所在」のほか「土地の地番」や「建物の家屋番号」を入力することが必要です。あらかじめ、不動産の「所在」、「土地の地番」や「建物の家屋番号」を確認します。

「住所」では、登記情報を取得できません。「不動産番号」が分かれば、「不動産番号」だけで入力することもできます。

不動産の「住所」のみしか分からない場合は、不動産を管轄する法務局(証明係)に電話して、「土地の地番」を教えてもらうことができます。

ですが、「建物の家屋番号」は教えてもらえません。この場合は、土地の地番が確定しましたら、後述の「家屋番号が分からないとき」の方法で請求してみます。 - 登録する際の情報を用意

「登録する際に入力が必要な次の必須情報(あらかじめ、メモ帳などに入力保存するとよいでしょう。コピー・貼り付け)」

①(漢字)氏 名

②(氏名カナ)シ メイ

③(任意のパスワード)

④(携帯の電話番号)←クレジットカードの携帯番号と一致していた方がよい(後で、クレジットカード決済をするときに、携帯番号に認証コードが送信される場合がある。)

⑤ E-MAIL(メールアドレス)

⑥ クレジットカードのローマ字氏名

「住所」と「所在・地番」の違い

「住所」は、住民票に記載されている「住居表示(市区町村役場で管理)」のことをいいます。

「所在・地番」は、登記されている「土地の所在・地番(法務局で管理)」のことをいいます。

「住所」と「所在・地番」は、「所在」は同じですが、基本的に「番号」が異なります。稀に、一致していることがあります。

「住所」が、例えば、横浜市中区元浜町三丁目「35番2号」の場合で、

「登記の所在・地番」が、横浜市中区元浜町三丁目「190番5」という場合は、

土地の「所在」「地番」は、登記情報提供サービスで次のように入力します。

「所在」:「横浜市中区元浜町三丁目」

「地番」:「190-5」(←190番5は、190-5と入力し、「番」を「-」に換えて入力します。)

建物の「所在」「家屋番号」は、登記情報提供サービスで次のように入力します。

「所在」:「横浜市中区元浜町三丁目」(○○番地〇は入力しない。)

「家屋番号」:「190-5」(←190番5は、190-5と入力し、「番」を「-」に換えて入力します。)

「一時利用」と「個人利用」の違い

「個人利用」

「個人利用」は、あらかじめ「申込手続」を行い利用登録します。(即座に利用することができません。)

申込み単位にひとつの「利用者ID(登記情報を請求できるID)」が交付されます。

申込手続には、約1週間程度要します。手続完了後は『登録完了通知書(利用者ID)』が郵送されます。

料金の支払いは、登記情報を請求する都度、クレジットカードから決済されます。

一度に複数の登記情報を請求した場合は、合算した金額をクレジットカード会社に請求します。

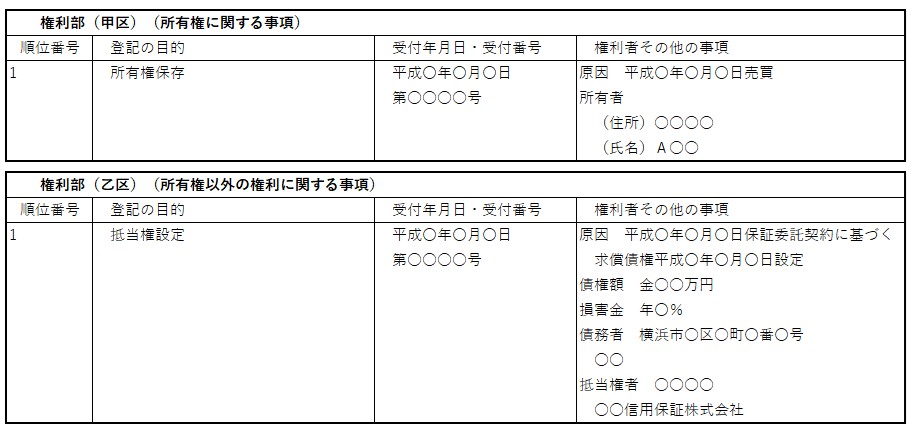

「一時利用」:デビットカードで利用できます。

「一時利用」は、「個人利用」と異なり、あらかじめ「申込手続」をすることなく、クレジットカードの即時決済によりすぐに利用できます。ただし、利用する毎に、次の「一時利用」登録が必要です。

●「個人利用」は、登記情報を取得したいと思ってから実際に登記情報を請求・取得できるまでに、申込みをしてから1週間ほどかかります。(一週間待てますか?)

●「一時利用」は、申込みではなく、「一時利用」登録なので、登録が終われば、即座に、登記情報を請求・入手できます。ただし、利用する毎に、「一時利用」登録が必要です。(少し面倒です。慣れれば簡単です。)

「登記情報提供サービス(「一時利用」)」の具体的な手順

登記情報提供サービス(「一時利用」)の登録方法

まずは、「登記情報提供サービス」のサイトに入り、「一時利用」の場合も「登録」が必要です(一度やってみて慣れると、後は簡単です)。

「一時利用」(一日限定)の「申込方法」または「利用申込」をクリック

「利用申込」をクリックできるときは、ここから入る。

その日によって、「利用申込」をクリックできないことがある。

この場合は、「申込方法」から入る。

↓

「利用申込」をクリックできるとき

別ページ「一時利用申込」に移動

一番下の「同意する」をクリック

「利用申込」をクリックできないときは、「申込方法」をクリック

別ページに移動しないで「一時利用」に移動

一番下の「利用申込へ進む」をクリック

↓

別ページ「一時利用申込」に移動

一番下の「同意する」をクリック

↓

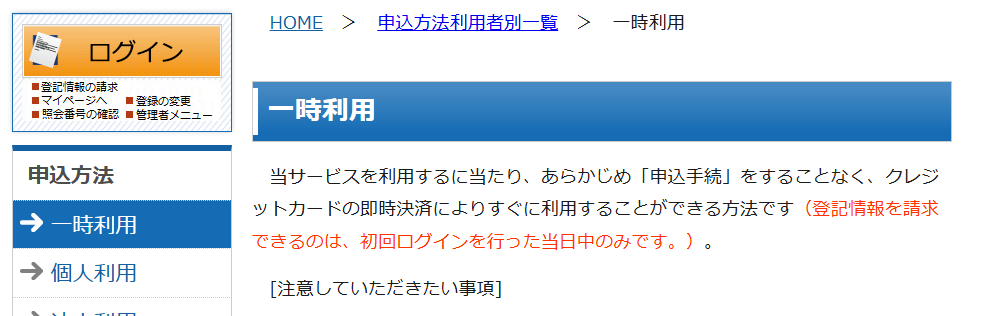

別ページ「一時利用者登録」に移動

必須事項の①「氏名」②「氏名カナ」③「パスワード」④「電話番号」⑤「E-MAIL」に入力(必須事項以外は入力しない。手間がかかる。)

あらかじめ、次の情報をメモ帳などに入力保存しておけば、スムーズに作業を行うことができる。コピー・貼り付け。

①(漢字)氏 名

②(氏名カナ)シ メイ

③(任意のパスワード)

④(携帯の電話番号)←クレジットカードの携帯番号と一致していた方がよい(後で、クレジットカード決済をするときに、携帯番号に認証番号が送信される場合がある。)

⑤ E-MAIL(メールアドレス)

⑥ クレジットカードのローマ字氏名

入力が終了したら、右下の「次へ」をクリック

↓

別ページ「一時利用者登録確認」に移動

右下の「登録」をクリック

↓

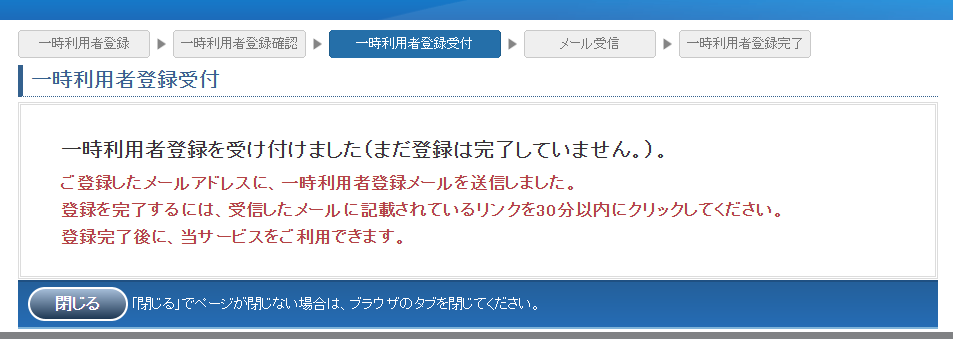

「一時利用者登録受付」に画面が切り替わる。

登録したメールアドレス宛てに

「登記情報提供サービスの一時利用者登録の本登録のお願い」のメールがある。

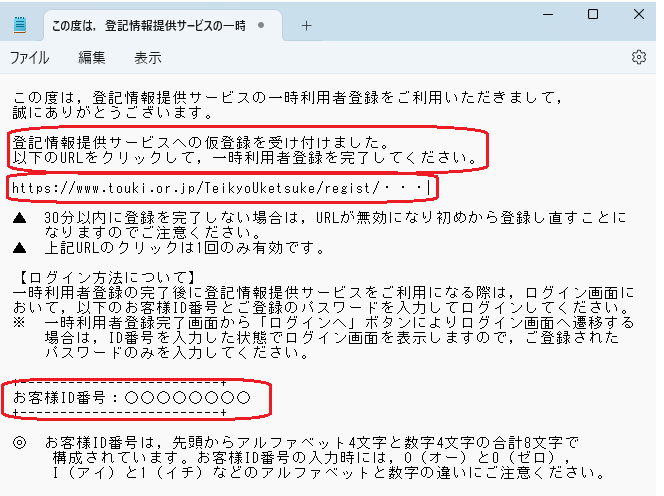

このメールに

「登記情報提供サービスへの仮登録を受け付けました。

以下のURLをクリックして,一時利用者登録を完了してください。」とある。

(自分専用の)お客様「ID番号」が記載されている。

ので、このURLをクリック

↓

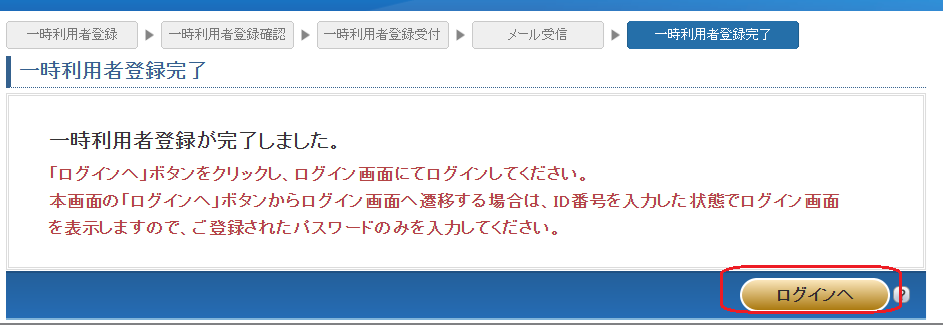

別ページ「一時利用者登録完了」に移動

右下の「ログイン」をクリック

↓

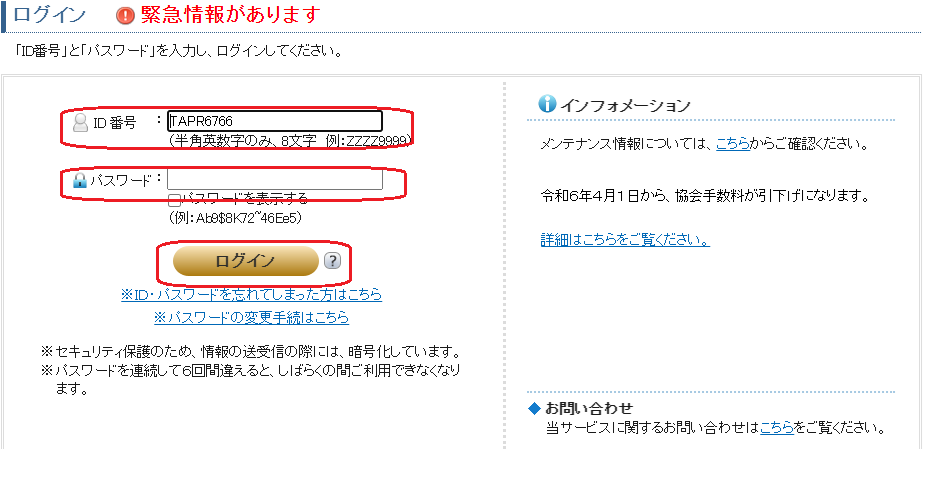

「ログイン」画面に移動

ID番号(すでに入力されている場合がある)・パスワード(登録したパスワード)を入力して、「ログイン」をクリック

↓

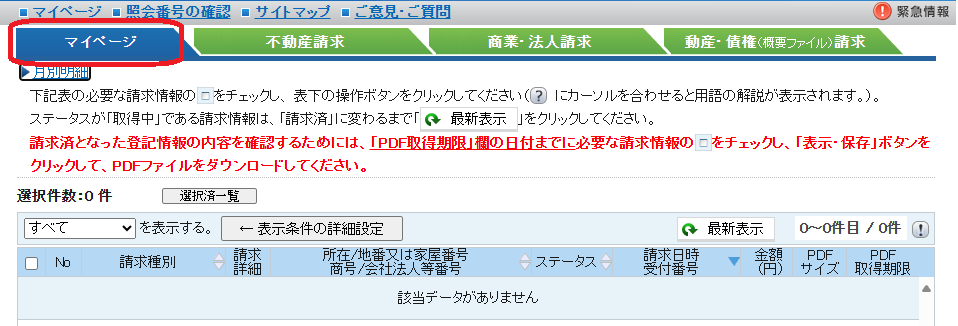

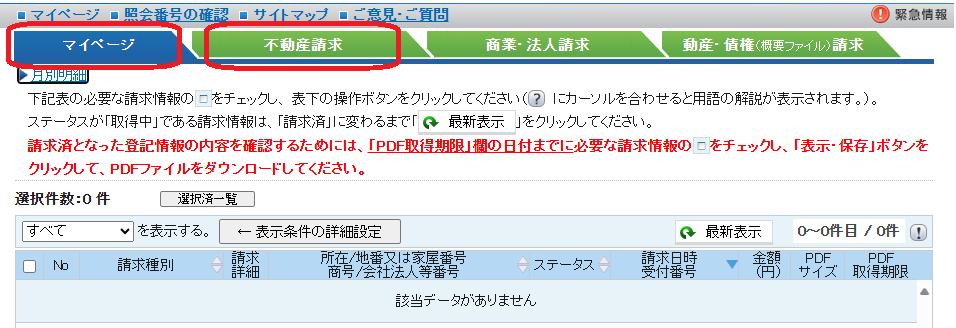

登録した自分の名前が表示された画面(マイページ)が現れる。

これで、漸く(ようやく)、実際に登記情報を請求するための操作ができる。

↓

土地・建物の登記情報の取得方法(一応、共同担保目録付で請求する)

土地・建物の登記記録情報を取得するには、土地1筆ごと、建物1棟ごとに入力する必要があります。

必要な登記情報の土地・建物をまとめて入力することができません。このため、多少、手間がかかります。

また、土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号(または「不動産番号」)を正確に入力しない場合は、必要とする登記情報を取得できませんので、入力した後、これら(正しく入力したかどうか)を確認することが必要です。正しく入力できなかった場合、必要な登記情報を取得できないか、必要ではない登記情報を取得してしまうことになります(手数料が無駄になる)。

「不動産番号」が分かっている場合(後述します。)は、土地の地番や家屋番号を入力する必要がありません。

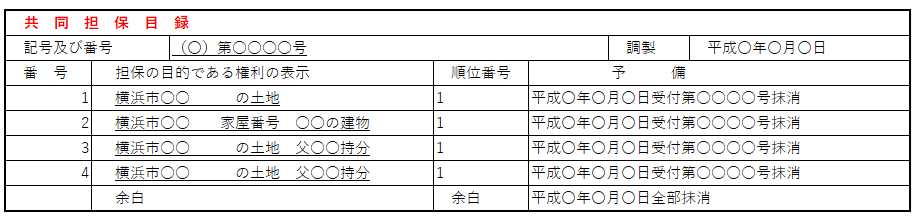

一応、共同担保目録付で請求してみる

共同担保目録とは、不動産(土地や建物)に抵当権などの担保権が登記されている(または、登記されていた)場合、例えば、ある土地の登記情報を共同担保目録付きで取得したとき、共同担保目録に、別の不動産(土地や建物)が記載されていれば、共同担保目録に記載されている不動産(土地や建物)が、相続登記しようとしている被相続人名義の不動産(土地や建物)だと推測することができます。

もっとも、不動産(土地や建物)に抵当権などの担保権が登記されていなければ、共同担保目録は表示されませんが、とりあえず、抵当権が登記されていても、いなくても、共同担保目録付きで請求してみます。

登録した自分の名前が表示された画面(マイページ)からの操作方法

ここからは、「マイページ」の画面で、実際に、登記情報を請求する操作方法について説明します。

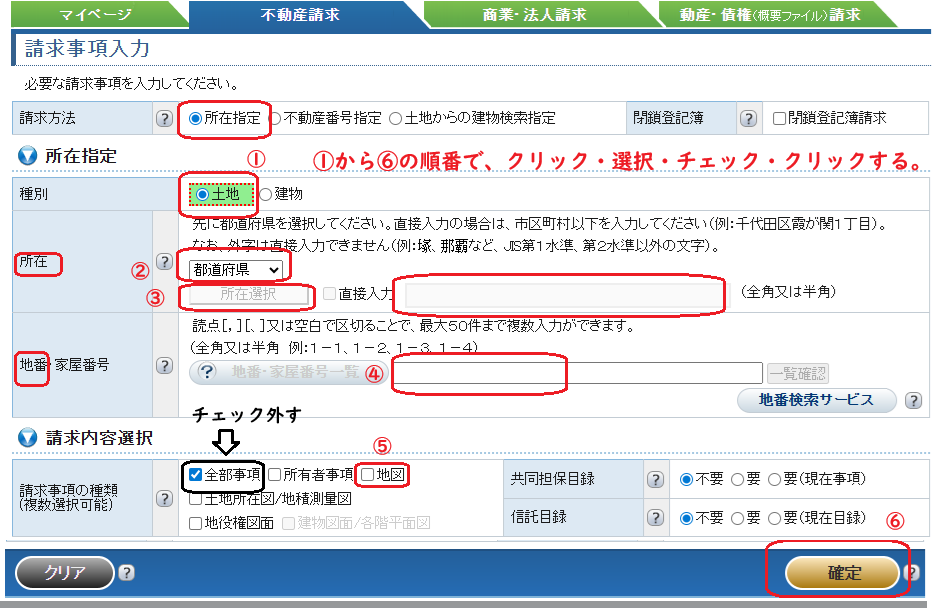

「土地」の登記情報の取得方法:土地の「所在」「地番」を指定する方法

ここでは、「土地」の登記情報を「所在」「地番」で指定することにより請求する操作方法について説明します。

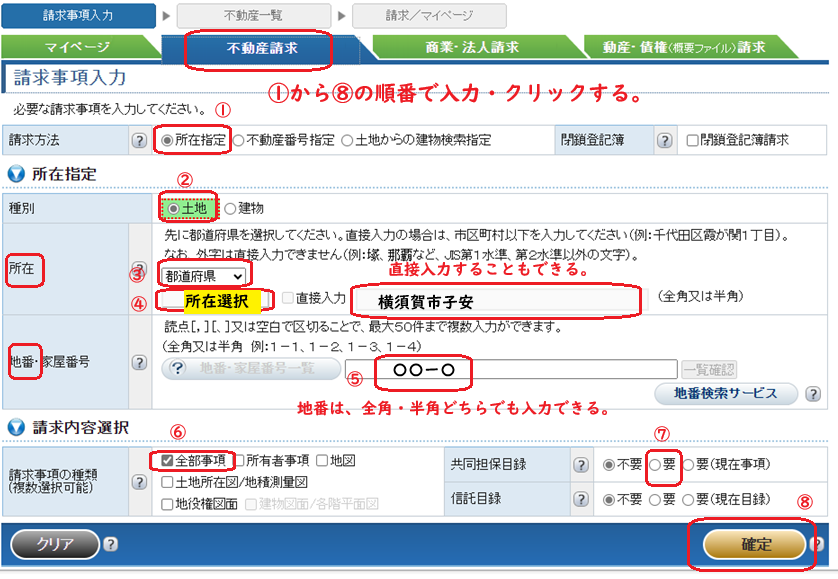

土地の登記情報を請求するには、まず、マイページの画面の「不動産請求」をクリック

すると、次の「請求事項入力」画面に切り替わる。

「請求方法」

①「所在指定」に1クリックで●を付ける。

「所在指定」とは、土地の「所在」と「地番」で指定することを意味する。

「所在指定」

「種別」②「土地」に1クリックで●を付ける。

「所在」③「都道府県」をクリック・選択する。→例えば、「神奈川県」と表示される。

④「所在選択」をクリック・選択する。

直接、入力することもできるが、「所在選択」をクリック・選択をお勧め。

この方が正確に入力できる。

「所在選択」をクリックすると、「市区町村」に切り替わり、選択する。次に、「町名」を選択する。

直接入力をするとき、「所在町名」は、過去の古い町名ではなく、「現在の町名」を入力する。

「地番」⑤ 実際の「地番」が、例えば、1番1のときは、「1-1」と入力する。

「請求内容選択」:(複数選択可能)と記載されているが、一つ選択する。

「請求事項の種類」⑥「全部事項」に1クリックで●を付ける。

「共同担保目録」⑦「要」に1クリックで●を付ける。

→ 前述の「一応、共同担保目録付で請求してみる」を参照

以上の内容を確認して問題がなければ、⑧「確認」をクリックする。

↓

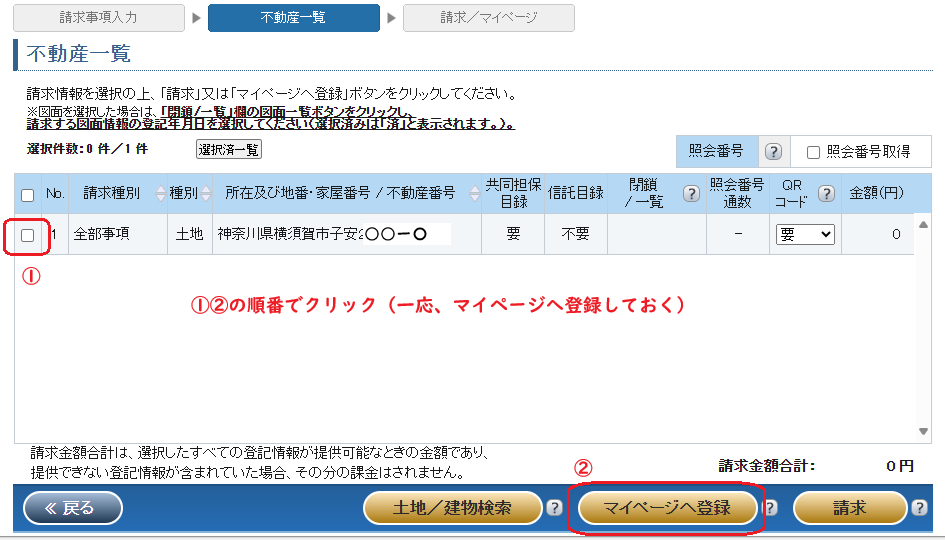

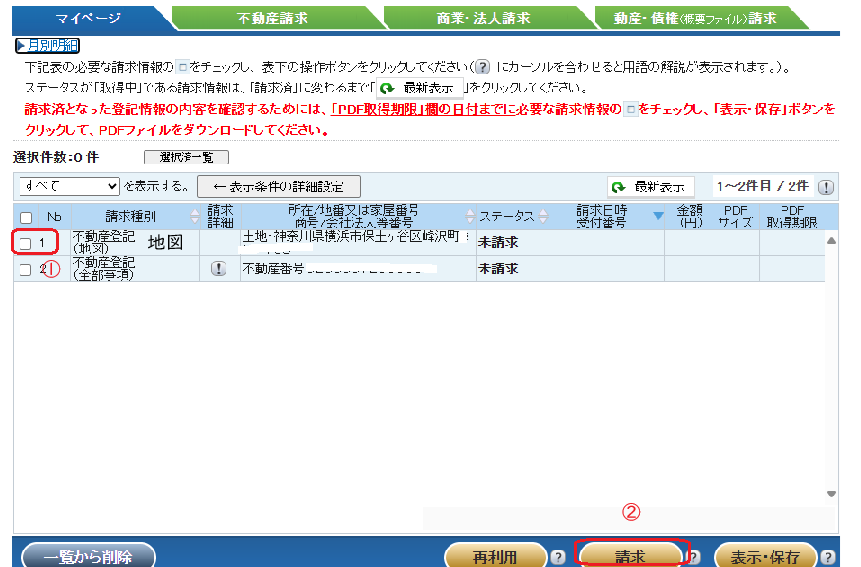

次の「不動産一覧」の画面に切り替わる。

「戻る」ボタンについて

表示された「所在」「地番」などが間違っていたときは、必ず、左下の「戻る」ボタンをクリックして、前に戻って修正します。

「ブラウザ左上の戻る←」をクリックしないようにします。もし、「ブラウザ上の戻る←」をクリックした場合、最初の「一時利用」登録から始めることになりますので、ご注意ください。

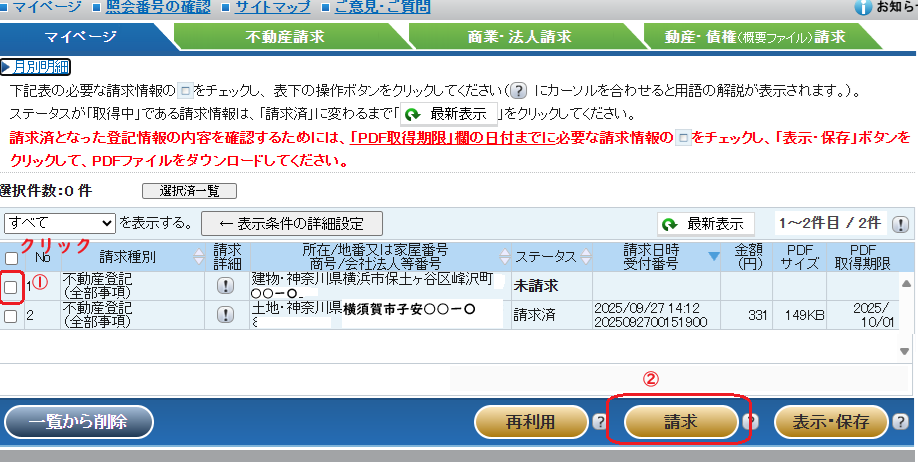

内容を確認して、問題がなければ①②をクリックする。

↓

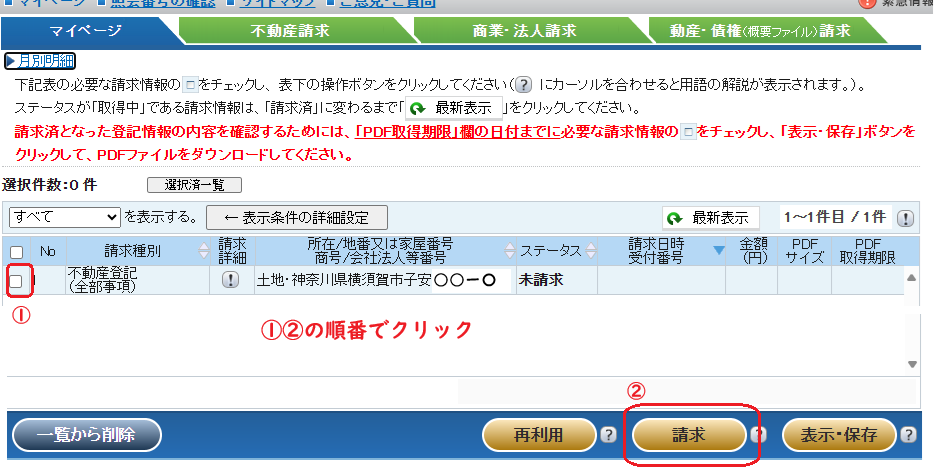

画面が切替え変わる。(「未請求」の表示がある。)

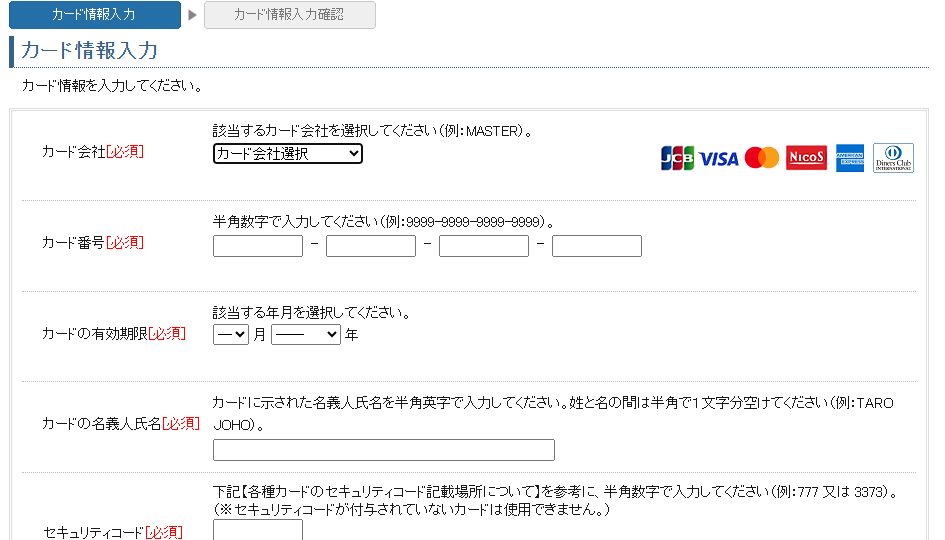

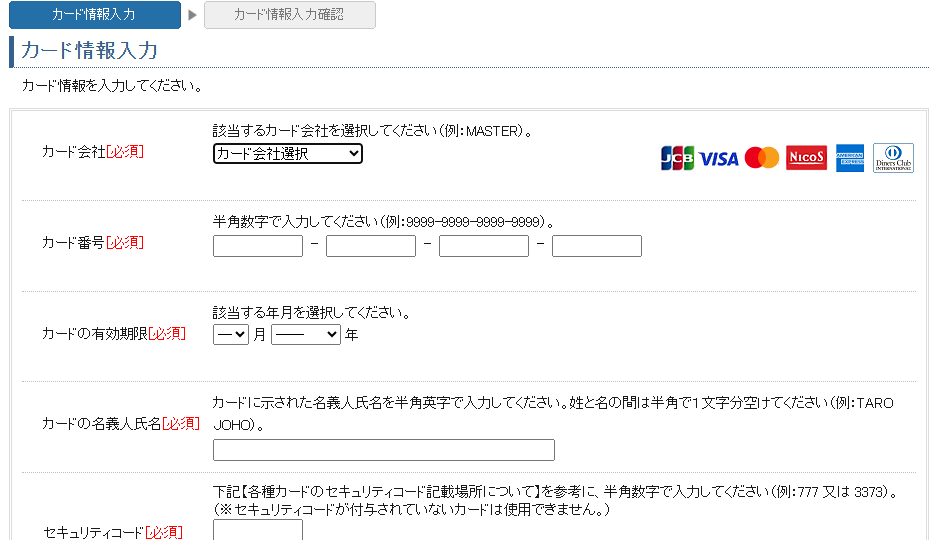

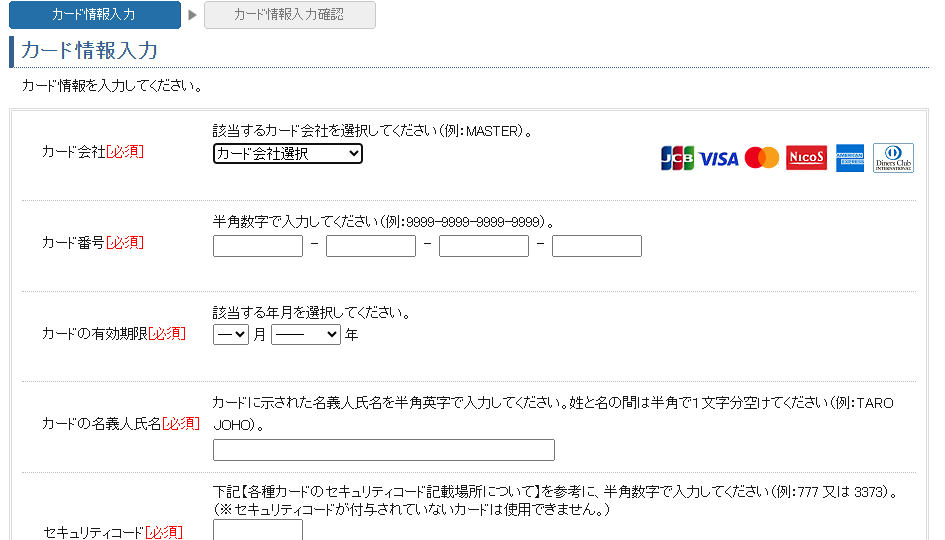

「カード情報入力」画面

もう一度、内容を確認して、問題がなければ、①②をクリックする。請求する。

↓

「カード情報入力」画面に切り替わる。

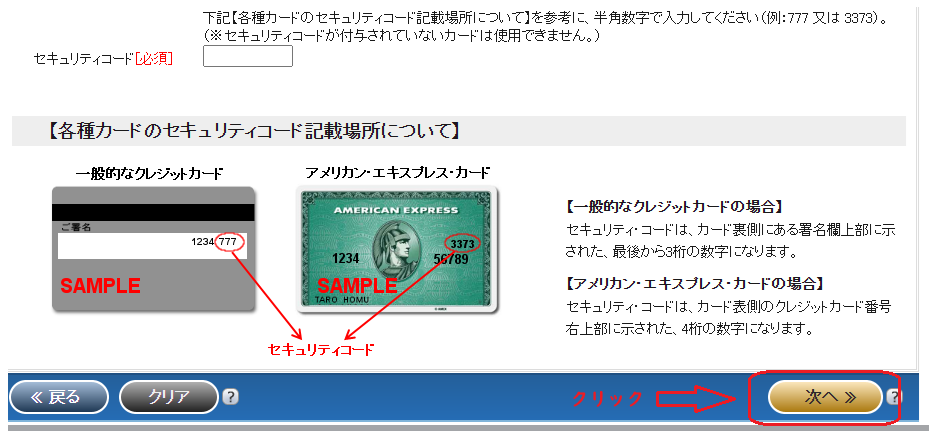

必須事項を選択・入力して、問題がなければ、「次へ」をクリックする。

↓

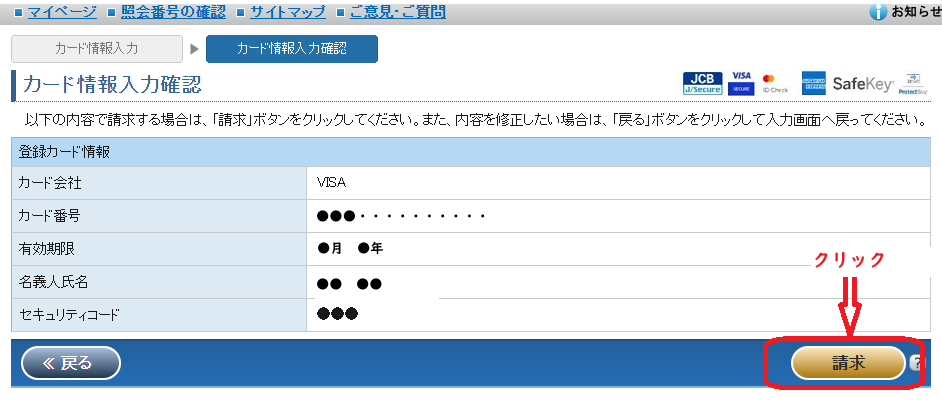

「カード情報入力確認」画面に切り替わる。

確認して問題がなければ、「請求」をクリックする。

↓

「認証コード」の入力が必要な場合がある。

携帯番号の「ショートメッセージ」に「認証コード」が送信される。

↓

携帯電話に送信された「認証コード」を入力して、「認証する」をクリックする。

↓

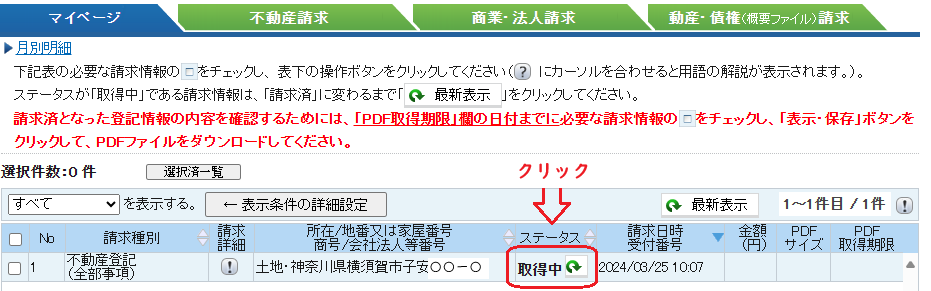

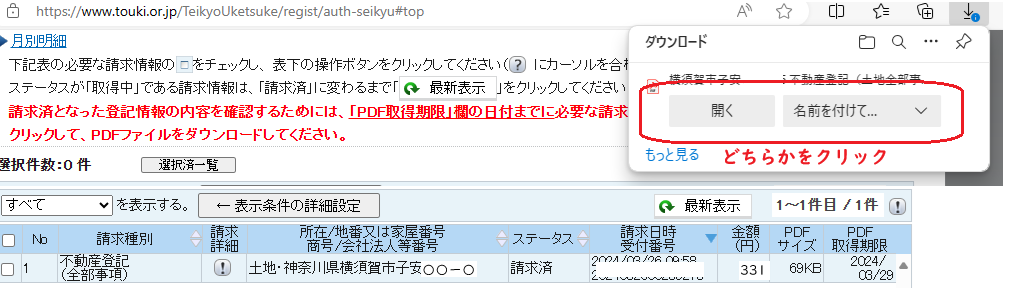

「マイページ」画面に切り替わる。

登記情報を取得できたことになる。

「ステータス」に「取得中」と表示されていれば、クリックすると、「請求済」に切り替わる。

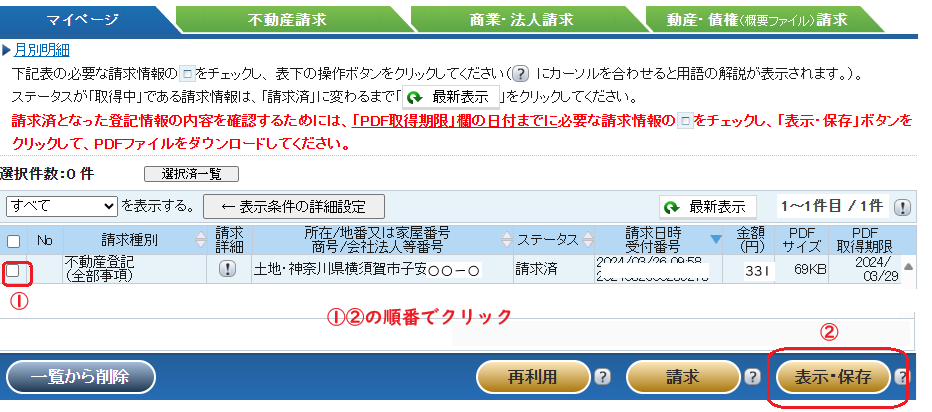

「ステータス」に「請求済」と表示されていれば、①②をクリックする。

↓

「ダウンロード」が表示される。

「開く」「名前を付けて保存」のどちらかをクリックする。

基本的には、「開く」をクリックして、目的の土地登記情報で間違いがないかどうかを確認する。

↓

すると、次のように、登記情報がPDFファイルで表示される。

(遺産分割協議書や登記申請書を作成する際、コピー・貼り付けができる。)

これをプリントアウトする。

パソコン上の適宜の場所に「名前を付けて保存」する。

(「名前を付けて保存」しておけば、後で「マイページ」を見ることもない。「マイページ」を見るには、自分専用のID・パスワードを入力する必要がある。面倒です。)

これで、登記情報の取得が完了しました。(お疲れ様です。)

「建物」の登記情報の取得方法:建物の「所在」「家屋番号」を指定する方法

ここでは、「建物」の登記情報を「所在」「家屋番号」で指定することにより請求する操作方法について説明します。

「土地」の登記情報を取得した後、引き続き、今度は、「建物」の登記情報を請求してみます。

(もっとも、「土地」と「建物」両方を一度に、並べて、それぞれを個別に請求することもできます。)

「土地」の登記情報を取得した時のPDFファイルが表示されているので、ブラウザ上部の左隣をクリックすると、マイページが表示される。マイページに戻ることができる。

↓

「土地」と同じように、「不動産請求」をクリックして、また、最初から請求事項を入力する。

「請求事項入力」画面でクリック・入力する。

↓

次の画面に切り替わる。

この段階では、「未請求」なので、①②をクリックする。

↓

「カード情報入力」画面に切り替わる。

この後の操作は、「土地」と同じです。

前述の「カード情報入力」画面を参考に操作をしてください。

次のように、建物の登記情報を取得することができました。(お疲れ様です。)

「建物」の登記情報の取得方法:「家屋番号」が分からないとき

ここでは、「建物」の登記情報を請求する際、入力する「家屋番号」が分からないときに、「家屋番号」を知る方法と請求方法について説明します。

建物の登記情報を請求するには、「家屋番号」を入力する必要があります。

「家屋番号」が分からないときは、次の手順で「家屋番号」を特定します。

この場合、土地の「地番」が特定していることが前提です。

例えば、土地の地番が「横浜市保土ヶ谷区峰沢町1番1」で特定しているとします。

「マイページ」の画面で「不動産請求」をクリックする。

↓

「請求事項入力」の①②をクリックする。

↓

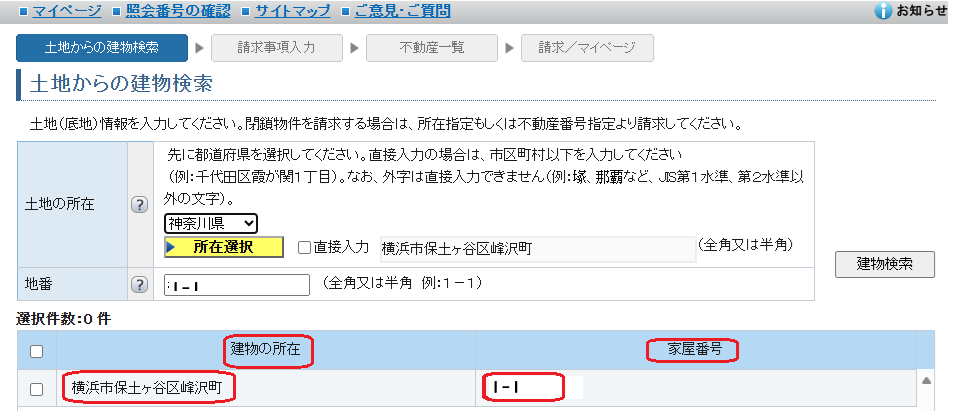

そうすると、「土地からの建物検索」画面に切り替わる。

「土地」の登記情報を請求するときと同じように、①から③の順番でクリック・入力し、最後に、④をクリックする。

クリック・入力が終わったら、④「建物検索」をクリックする。

↓

↓

そうすると、「建物の所在」と「家屋番号」が表示される。

↓

これでよければ、①②をクリックする。

↓

「②確定」をクリックすると、「請求事項入力」に切り替わる。

①②をクリックして、「確定」をクリックする。

↓

そうすると、次の画面に切り替わる。

①②をクリックする。

↓

次の画面に切り替わる。

ここからは、土地・建物の登記情報を請求するときと、同じように操作する。

①②請求をクリックすると、前述の「カード情報入力」画面に切り替わる。

後は、前と同じように操作する。

次のように、建物の登記情報を取得することができました。(お疲れ様です。)

「土地」・「建物」の登記情報の取得方法:「不動産番号」を指定する方法

ここでは、「土地」・「建物」の登記情報を「不動産番号(13桁の数字)」で指定することにより請求する操作方法について説明します。

「不動産番号(13桁の数字)」は、「登記情報」に記載されていますので、すでに(過去に取得した)、次のような「登記情報(または登記事項証明書)」があることが前提です。あるいは、所有者の「登記識別情報通知(権利証)」があれば、不動産番号が記載されています。

最初に、「不動産請求」の画面から「請求事項入力」の「不動産番号指定」をクリックする。

↓

「請求事項入力」に画面が切り替わる。

①(13桁の数字)から⑤の順番で入力・選択・クリックする。

②の「管轄登記所」は、不動産を管轄する登記所(法務局)(「管轄一覧」)で調べてから登記所を選択する。

例えば、「横浜市保土ヶ谷区」を管轄する登記所は、「横浜地方法務局 神奈川出張所」。

市区町村によって、管轄する登記所が異なる。

↓

「不動産一覧」に画面が切り替わる。

①②をクリックする。(一応、マイページへ登録しておく。)

請求画面に切り替わる。

↓

①②請求をクリックする。

①②請求をクリックすると、前述の「カード情報入力」画面に切り替わる。

後は、同じように操作する。

次のように、登記情報を取得することができました。(お疲れ様です。)

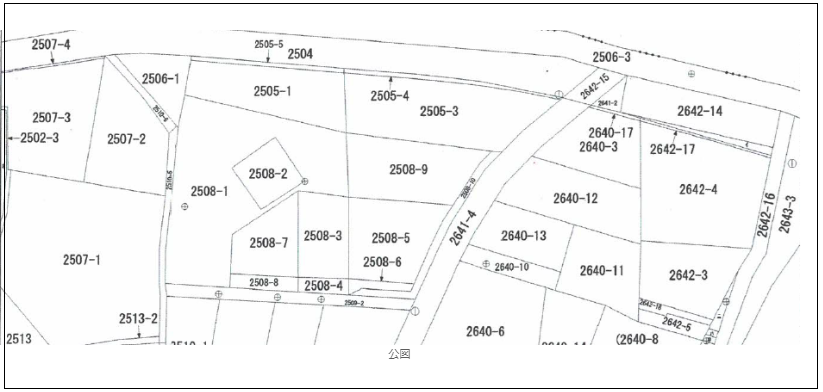

「地図(公図)」情報の取得方法

ここでは、「地図(公図)」情報を請求する操作方法について説明します。

「不動産請求」の「請求事項入力」画面

「●「所在指定」」を1クリックしてから、①から⑥の順番で、クリック・選択・チェック、最後に、「確定」をクリックする。「全部事項」のチェックを外す。

↓

「不動産一覧」に画面が切り替わる。

↓

①②をクリックする。(一応、マイページへ登録しておく。)

↓

確認して問題がなければ、①②「請求」をクリックする。

↓

「請求事項確認」に画面が切り替わる。

改めて、「1地図」にチェックして、「請求」をクリックする。

「1地図」にチェックし、「請求」をクリックすると、前述の「カード情報入力」画面に切り替わる。

後は、同じように操作する。

次のように、地図(公図)情報を取得することができました。(お疲れ様です。)

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム