- 遺産分割調停中に、申立人が換価分割を申出ていますが、このまま進むと、どうなりますか?(相続登記相談)

- 相続登記や預貯金(預金・貯金)の相続手続については、当司法書士事務所にご相談ください。

遺産分割調停中に、申立人が換価分割を申出ていますが、このまま進むと、どうなりますか?(相続登記相談)

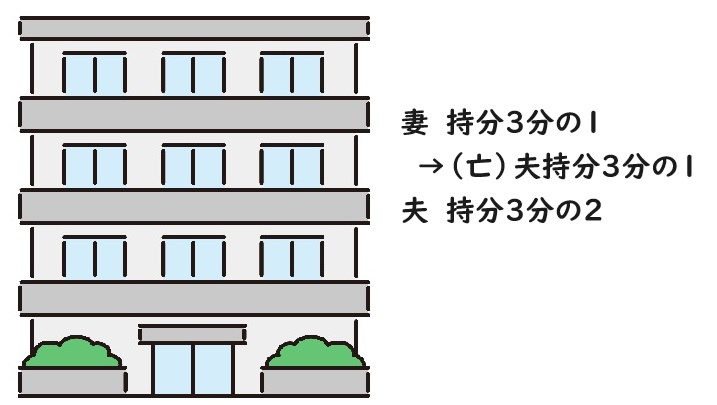

【相続登記相談】 被相続人兄の遺産について、現在、遺産分割調停を行っています。相続人は5名です。そのうちの1人が申立人です。申立人は、遺産分割調停を弁護士に依頼しています。ほかの相続人(相手方)は弁護士に依頼していません。 (1)被相続人兄の遺産には、亡兄の亡妻の共有持分3分の1を相続取得したマンションがあります。 被相続人妻の兄姉と亡兄の姉妹で、遺産分割調停をし、亡兄が亡妻の共有持分3分の1を取得しました。 亡兄が取得した亡妻の共有持分3分の1の相続登記をしていません。亡兄には、もともと持分3分の2を亡妻と共有していました。 (2)亡兄の遺産には、(1)のマンションのほかに、別のマンション(2)があり、預貯金もあります。 今回の遺産分割調停では、(1)のマンションを除いて、遺産分割調停の相続財産としています。 相手方(私)としては、(1)のマンションも含めて全部を遺産分割調停の相続財産としたい旨を申出ましたが、申立代理人弁護士からも調停委員からも、(1)のマンションを含めることはできないと言われました。 なぜですか。 (3)相手方(私も含めて)の何人かは、出頭していなかった期日があります。この間、申立代理人弁護士から遺産目録が提出されたようですが、出頭していなかった相手方(私も含めて)には、これを知らされていませんでした。また、申立代理人弁護士から換価分割の申出があったようですが、これも知らされていませんでした。これを知ったのは、遺産目録が提出され、換価分割の申出がされた後、相手方(私も含めて)が期日に出頭したとき調停委員から聞かされました。 なぜ、このようなことになるのですか。 (4)換価分割を家庭裁判所で行う場合、どういう方法で行われますか。 換価分割ではなく、代償分割で、相手方の私が代償金を支払うことを申立人本人に提案しましたが、申立代理人弁護士から時価評価で計算した代償金であれば応じる旨、言われました。代償金は時価でないといけないのでしょうか。 (5)遺産分割調停も半年以上経過しており、遺産目録の内容を知ったのは最近のことであり、申立代理人弁護士から換価分割の申出があったことを知ったのも最近のことです。 現在、申立人本人とは、話し合いができる状態ですが、遺産分割調停の取下げを申立人本人にしてもらおうと思いますが、取下げしてもらうことは可能ですか。 (6)万が一、最終的に、審判での換価分割となった場合、どういう対策をしたらよいでしょうか。

【相続登記相談(1)】亡妻の共有持分3分の1を被相続人兄が取得した点について

遺産分割調停で、亡妻の共有持分3分の1を被相続人兄が取得したので、亡兄は、もともと共有していた持分3分の2と合わせて、マンション(1)の所有権全部を持っています。

そこで、被相続人兄の遺産分割調停では、マンション(1)のほか、別のマンション(2)と預貯金を相続財産とすべきです。

亡兄が取得した持分3分の1は、相続登記していない。(相談者は、死者名義の相続登記ができないと思っていた。)

【被相続人兄の相続財産】

【相続登記相談(2)】マンション(1)を遺産分割調停の相続財産に含めることはできないと言われた理由について

遺産分割調停の相続財産には、マンションの登記事項の内容を記載します。マンションの登記事項証明書も家庭裁判所に提出する必要があります。

おそらくではありますが、現在のマンション(1)の登記事項では、被相続人兄の持分が3分の2と記載されており、亡兄が妻から取得した持分3分の1を登記していないからだと思われます。また、亡兄の妻が持分3分の1と記載されているため、このマンション(1)全部を遺産目録に入れるのは適切ではないと判断されたのかもしれません。

本来であれば、亡兄がマンション(1)の所有権全部を実質持っているので、遺産分割調停の相続財産に含めるべきだと考えます。

遺産分割調停については、遺産分割調停(申立方法)を参考にしてください。

【相続登記相談(3)】出頭しない相手方に遺産目録や換価分割の申出を知らさない理由

調停期日に出頭しない相手方に、遺産目録や換価分割の申出を知らさない理由は、端的に申せば、期日に出頭しない相手方の責任です、ということです。ですので、調停期日には、必ず出頭するようにします。

調停期日に、申立人から提出された書面(遺産目録や換価分割の申出書など)を、家庭裁判所は、期日に出頭しなかった相手方に郵送しなければならないシステムとなっていません。

この書面の内容を知りたければ、家庭裁判所にその書面のコピーを申出ることができます。

【相続登記相談(4)】家庭裁判所における換価分割の方法

家庭裁判所における換価分割の方法は、調停での換価分割と審判での換価分割とで異なります。

換価分割・代償分割については、不動産売却のための換価分割と代償分割を参考にしてください。

調停での換価分割

調停での換価分割は、調停での話し合いで合意すれば、その内容で調停調書が作成され、特に問題なく、調停調書の内容にしたがって任意売却で換価分割をすることになります。

調停での換価分割を参考にしてください。

審判での換価分割

遺産分割調停が不成立となった場合に、審判に移行します。審判では、家庭裁判所の裁判官が最終的な判断をしますので、審判書が作成されます。審判書に換価分割が書かれている場合は、審判書の内容にしたがって換価分割をすることになります。

家事事件手続法(遺産の換価を命ずる裁判)

家事事件手続法 | e-Gov法令検索

第十三節 遺産の分割に関する審判事件

第百九十四条 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができる。

2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずることができる。ただし、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りでない。

3 前二項の規定による裁判(以下この条において「換価を命ずる裁判」という。)が確定した後に、その換価を命ずる裁判の理由の消滅その他の事情の変更があるときは、家庭裁判所は、相続人の申立てにより又は職権で、これを取り消すことができる。

4 換価を命ずる裁判は、第八十一条第一項において準用する第七十四条第一項に規定する者のほか、遺産の分割の審判事件の当事者に告知しなければならない。

5 相続人は、換価を命ずる裁判に対し、即時抗告をすることができる。

6 家庭裁判所は、換価を命ずる裁判をする場合において、第二百条第一項の財産の管理者が選任されていないときは、これを選任しなければならない。

7 家庭裁判所は、換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続人に対し、遺産の中から、相当な報酬を与えることができる。

8 第百二十五条の規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第六項の規定により選任した財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。

上記の条文から、審判においても、任意売却で換価分割ができることもありますが、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、競売して換価分割をしなければならなくなります。

審判での競売による換価分割は、遺産分割協議書での換価分割、調停調書での換価分割より、手続が複雑となります。また、審判での競売による換価分割は、地方裁判所の競売手続により行われるため、最終的な分配金の配当まで時間を要することになります。

遺産分割協議書での換価分割、調停調書での換価分割では、任意による売却(任意売却)で行われるため、売却が相場(時価)での取引となり、その結果、相場(時価)での分配金となります。

これが、審判での競売による換価分割は、通常の競売と同様に、地方裁判所の競売手続で行われるため、売却代金が相場(時価)よりも低い傾向にあります。その結果、配当金(分配金)も低い金額となる傾向があります。

したがいまして、一般的には、審判での換価分割は避けるべきだと言われています。

調停での代償分割の提案

調停で、申立代理人弁護士から換価分割の申出があったので、相手方(相談者)としては、これを避けるべく、代償分割の申出をしました。この代償金については、必ずしも、時価で決めなければならないわけではありません。

ですが、調停は、あくまでも、話し合いで合意しなければ成立しませんので、申立代理人弁護士が、時価での代償金を主張している以上、合意に至らないと思われます。

【相続登記相談(5)】申立人本人が調停を取下げることは可能か

調停の途中で、調停それ自体を取下げることは可能です。調停ではなく協議(遺産分割協議)で解決できそうであれば、調停を取下げてもらうことは可能です。

ただし、この相談案件では、申立人が弁護士に調停を依頼していますので、申立人本人が勝手に(弁護士の了解を得ることなく)取下げることができません。

調停を取下げるのであれば、代理人弁護士から家庭裁判所に調停の取下書を提出してもらうことになります。

あるいは、弁護士との委任契約を解約した後、申立人本人が、調停の取下書を提出することになります。

この場合、代理人弁護士から調停の取下書を提出するにしても、弁護士との委任契約を解約した後、申立人本人が調停の取下書を提出することになる場合には、代理人となった弁護士に「違約金などの名目」で、実費や基本報酬のほかに、支払うことになる可能性が高くなります。弁護士との委任契約の内容で、こういった違約金などの取り決めがあったのかどうかを確認する必要があります。

もし、調停の取下げが可能であれば、申立人本人に対し、本来、申立人本人が受け取るべき分配金(法定相続分に相当する金額)よりも多めに代償金として支払うことを約束できれば、調停の取下げも可能となるでしょう。

【相続登記相談(6)】最終的に審判での換価分割となった場合

最終的に審判での換価分割となった場合

【相続登記相談(5)】の調停の取下げができず、調停不成立となりますと、審判に移行します。

審判では、申立代理人弁護士が主張する換価分割と、相手方(相談者)が主張する代償分割の代償金について争点となります。

相手方(相談者)が主張する代償分割の代償金が認められず、申立代理人弁護士が主張する競売による換価分割が認められれば、その次は、地方裁判所での競売手続きに入ります。次の登記がされることになります。

遺産分割審判による換価分割のための差押(競売開始決定)を参考にしてください。

この競売手続は、手続の方法が複雑となります。また、最終的な分配金の配当まで時間を要することになります。

さらに、通常の競売と同様に、地方裁判所の競売で行われるため、売却代金が相場(時価)よりも低い傾向にあります。

売却代金から「競売手続きに要する手続費用」を差し引いた残金を分配金とするため、その結果、配当金(分配金)も低い金額となる傾向があります。各相続人が受け取る金額(配当金)も、遺産分割協議書での換価分割、調停調書での任意売却による換価分割よりも低くなる傾向があります。

したがいまして、一般的には、審判での換価分割は避けるべきだと言われています。

最終的に、審判での換価分割となった場合は、やむを得ずに競売で処理するしかないと思われます。

被相続人兄が亡妻から相続取得した持分3分の1について

亡兄の亡妻から相続取得した持分3分の1と元々の持分3分の2を合わせてマンション(1)の所有権全部を亡兄が持っています。

このマンション(1)は、前述の調停における遺産目録に入っていませんので、このマンションについて、相続人の遺産分割協議で相談者がほかの相続人に代償金を支払って取得する代償分割も可能となります。

この場合、亡兄が亡妻の持分3分の1を取得した相続登記をする必要があります。この登記を死者名義(亡兄の名義)で相続登記をします。

これについては、【相続登記相談(2)】の相続登記の方法:死者名義の登記ができるのか?被相続人妻の共有持分3分の1を(亡)兄が取得する。を参考にしてください。

亡兄が亡妻の持分3分の1を取得した相続登記(死者名義の相続登記)をしていませんでしたので、被相続人兄の調停では、マンション(1)を遺産目録に入れることができませんでした。

相談者としては、結果として、マンション(1)が調停の遺産目録に入らなかったことで、このマンション(1)だけですが、代償分割も可能となります。

死者名義の相続登記ができないと思っていた相談者にとっては、不幸中の幸いと言えます。

まとめ:遺産分割調停中に申し出された換価分割(相続登記相談)

前述のように、遺産分割調停は、調停不成立の場合、審判に移行しますので、場合によっては、申立人、相手方の想定外の結果となる可能性があります。

遺産分割調停そのものの申立は、単に遺産分割の話し合いが上手くいかないという理由だけで、安易に申立てるべきではなく、できるだけ、話し合い(遺産分割協議)で解決するのがよいでしょう。

ましてや、申立人・相手方が遺産分割調停を弁護士に依頼した場合は、余計に、引くに引けない状況となってしまう傾向がありますので、遺産分割調停の申立ては慎重にした方がよいでしょう。

相続登記や預貯金(預金・貯金)の相続手続については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金(預金・貯金)の相続手続について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム