横浜市港南区の相続登記(相談):相続登記のための公正証書遺言書作成と配偶者居住権

【相談事例】

「遺言者」母(妻)

「推定相続人」父(夫)、長男、二男

【母の財産(現在)】

「不動産」

(1)横浜市港南区の自宅(土地と建物)

土地(90㎡)

評価価格:1,500万円

税務署路線価格:1,800万円(200,000円/㎡×90㎡)

建物

評価価格:100万円

夫は、遺言者の妻と同居している。

(2)横浜市港南区のアパート(土地と建物)

土地(300㎡)

評価価格:4,500万円

税務署路線価格:5,000万円(170,000円/㎡×300㎡)

建物

評価価格:300万円

「預貯金」

金融機関4件合計:1,000万円

「遺言の内容(遺言したい内容)」

- 横浜市港南区の自宅と横浜市港南区のアパートを長男と二男に各2分の1の割合で相続させる。

- 横浜市港南区の自宅建物について、配偶者居住権を夫に遺贈する。

配偶者居住権は、原則、第三者に建物を使用・収益させることができません。

相談事例では、第三者に建物を使用・収益させないことにしますので、「第三者に建物を使用・収益させることができる。」という文言は記載しません。 - 預貯金は、長男に10分の6の割合で、二男に10分の4の割合で相続させる。

- 遺言執行者として長男を指定する。

遺言の内容について検討

【現状と事情】

遺言者の妻は、横浜市港南区の自宅とアパートを父親から受け継いでおり、お墓についても妻が祭祀承継者として管理している。

夫は、定年退職しているが、厚生年金で生活ができる。

【妻の意向】

このような事情から、妻は、横浜市港南区の自宅とアパートを長男と二男に相続させ、夫には財産的なものを相続させるつもりがなく、現在、夫が妻と同居しているので、夫にはその居住権だけは確保してあげたい、という意向です。

妻は、長男に祭祀承継者として、少なくとも長男の代までは、祭祀承継者としてお墓を管理して欲しいと考えているので、預貯金の分配割合を二男と6:4の割合で相続させたいと考えています。

祭祀承継者となる人は、今後長年月に渡り、お寺にお布施を提供したり、手間暇がかかるので、預貯金については、祭祀承継者となる人に相続させる割合を多くした方がよいでしょう。

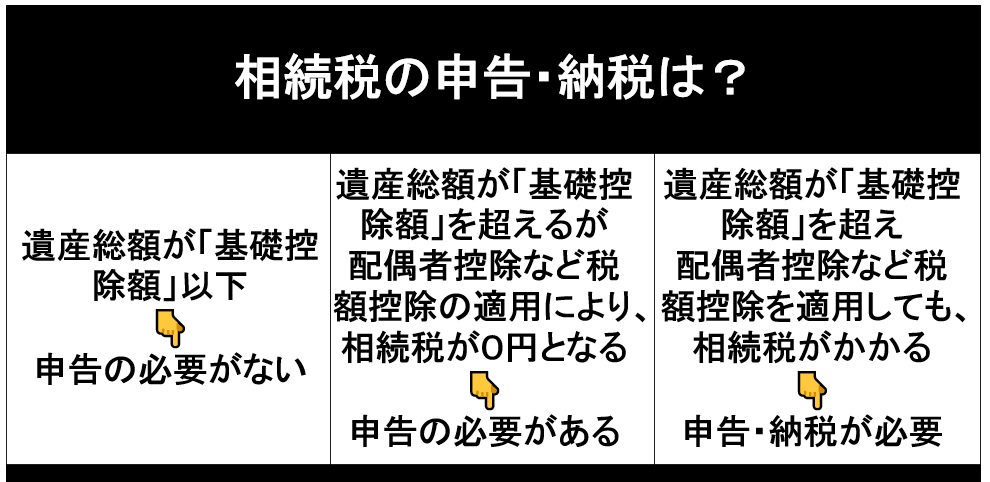

相続税の対象となるのかどうかを検討

相続開始後、相続税の対象となるのかどうかを検討します。相続税の主な内容を参考にしてください。

【不動産】

横浜市港南区の自宅

土地(90㎡)

税務署路線価格:1,800万円

建物

評価価格:100万円

合計:1,900万円

横浜市港南区のアパート(土地と建物)

土地(300㎡)

税務署路線価格:5,000万円(170,000円/㎡×300㎡)

建物

評価価格:300万円

合計:5,300万円

「預貯金」

金融機関4件合計:1,000万円

財産の総額:8,200万円

相続税についての基礎控除額は、法定相続人が夫と子2名であるので、

3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円(基礎控除額)

財産合計:8,200万円-基礎控除額:4,200万円=+4,000万円

+4,000万円なので、相続税の対象となることが分かります。

夫に遺贈する配偶者居住権では、夫が建物利用権と土地利用権を取得することになります。また、土地利用権では小規模宅地の特例を適用できるので、その分、控除額が増えることになります。

以上の点を踏まえて、相続税は、夫には相続税がかかりませんが、長男と二男には、それぞれ約100万円の相続税がかかることになります。

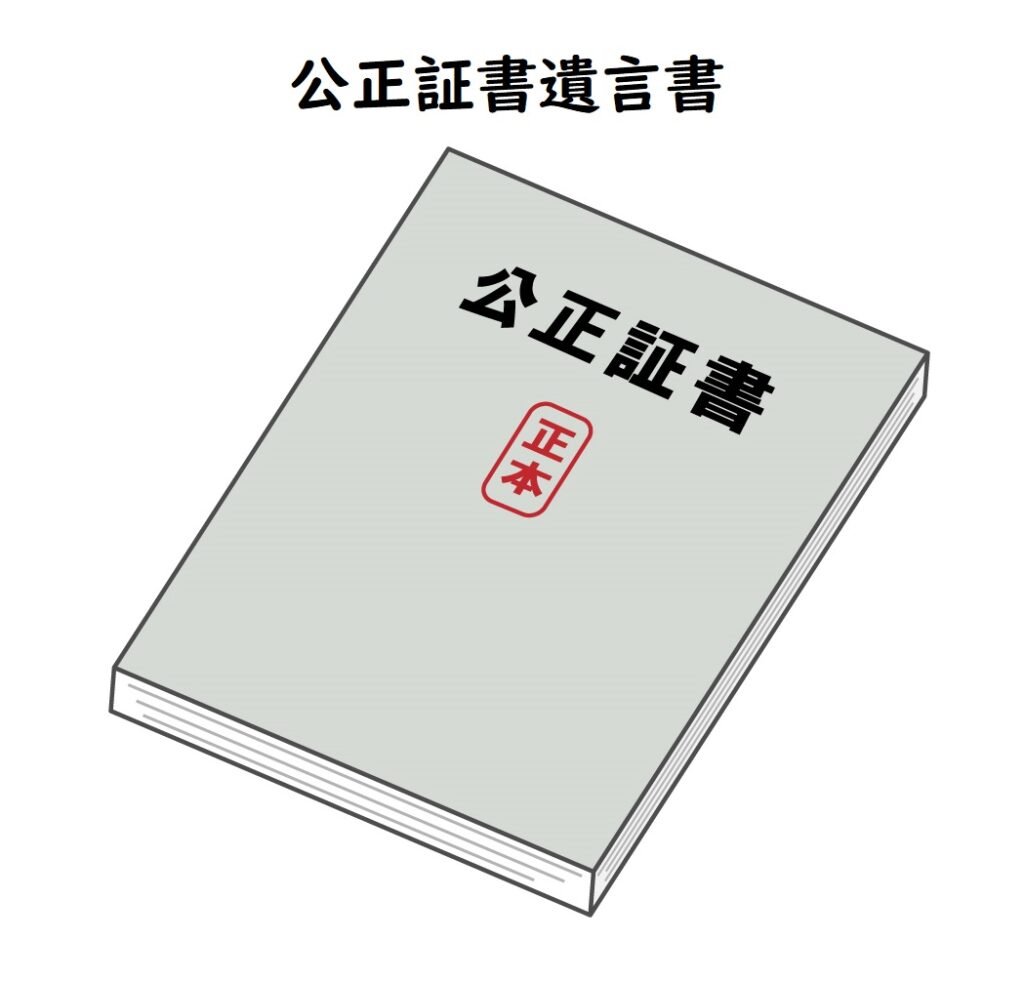

遺言書作成の方式について検討

遺言書をどういう方式(形式)で作成した方がよいかを検討します。

遺言書の作成方式には、次のものがあります。

公正証書遺言書:公証役場で作成します。

自筆証書遺言書:遺言者自身が手書きで作成します。

秘密証書遺言書:作成した遺言書を封に入れ、封印し、これを公証役場で公証人と証人2人に提出して証明してもらうものです。

詳しくは、遺言書があるときを参考にしてください。

これらの遺言書の方式のうち、どれを選択したらよいでしょうか。

遺言者としては、遺言内容を確実に実行してほしいという意向があるので、一番確実に速やかに実行できる公正証書遺言書で遺言することを選択します。

自筆証書遺言書のうち、登記所の保管制度を利用する遺言書では、相続開始後、遺言書情報証明書を登記所で取得するため、被相続人と相続人の除籍謄本、戸籍謄本や住民票を集めることの煩わしさや、これらの取得に時間がかかります。

したがって、相続開始後、速やかに遺言内容を実行することができません。

また、これらの手続を司法書士など専門家に依頼する場合、費用が約5万円から10万円ほどかかります。

自筆証書遺言書のうち、登記所の保管制度を利用しない遺言書では、相続開始後、家庭裁判所の検認手続をする必要があります。

このため、家庭裁判所に提出する被相続人と相続人の除籍謄本、戸籍謄本や住民票を集めることの煩わしさや、これらの取得に時間がかかります。

さらに、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをしてから手続完了まで1か月以上かかります。

したがって、相続開始後、速やかに遺言内容を実行することができません。

また、これらの手続を司法書士など専門家に依頼する場合、費用が約5万円から10万円ほどかかります。

自筆証書遺言書では、遺言書を書く段階では、それほどお金がかかりませんが、相続開始後、手続を司法書士など専門家に依頼すれば、結局、お金がかかることになります。

公正証書遺言書を作成する段階では、公証役場に手数料(財産の総額で計算)を支払いますが、相続開始後は、特に、相続人が配偶者と子である場合は、除籍謄本や戸籍謄本を取得するのに煩わしさはありません。容易に取得することができます。

事例の場合は、相続開始後、速やかに確実に遺言内容を実行したいので公正証書遺言書を選択することにします。

公正証書遺言書を作成

次の手順で公正証書遺言書を作成します。

(1)まず、遺言者が「遺言書の原案(遺言書の内容を書いたもの)」を作成します。

(2)次に、公証役場に次の書類を持参します。

事例(推定相続人が配偶者と子)の場合は、次のとおりです。

- 遺言書の原案

- 遺言者の印鑑証明書

- 遺言書に記載する財産の内容(登記簿謄本、預貯金の通帳コピー)

遺言者の財産の価格が分かるもの(固定資産税納税通知書課税明細書、預貯金の現在残高)財産の総額で公証人の手数料を計算します。 - 遺言者の戸籍謄本(遺言者の妻と推定相続人の夫が記載されている)

推定相続人の子の戸籍謄本か、これの代わりに、遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)に推定相続人の子が記載されているもの

遺言書の原案と必要書類を提出した後の手順は、次のとおりです。

(3)公証人と面談して、最終的に公正証書遺言書を受取ります。

- 公証役場に出向く日(公証人と面談する)を予約します。

公証役場に出向く日は、その日までに公証人が公正証書遺言書を完成させ、公証人が遺言者に遺言内容を読み聞かせて、手続を完了させます。

公証役場に予約する場合、予約を申出た日から1か月先ということもありますので、遺言者の住居から比較的近い公証役場を選べばよいでしょう。公証役場をどこにするのかの制限がありません。 - 証人2名について

公正証書遺言書を作成する場合、証人2名が必要ですが、証人となる人がいない場合、公証役場で用意してくれます。公証役場で用意する証人の「お礼」は、通常一人当たり6,000円ですので、無理して親戚の人に証人になってもらわなくてもよいでしょう。 - 公証人から手数料(相談事例の場合は、6万円)の連絡があります。

- 公証役場に出向く日(遺言者が公証人と面談する。)

遺言者の実印と手数料を持参します。

公証人が遺言者に遺言内容を読み聞かせます。

遺言者と証人2名が署名捺印します。

公正証書遺言書の正本と謄本を渡してくれます。手数料を支払います。

遺言内容を執行する場合、公正証書遺言書の正本でも謄本でもどちらでも使用することができます。公正証書遺言書の正本か謄本を遺言執行者に渡しておいてもよいでしょう。 - 相続開始後、改めて何か手続をする必要がありません。公正証書遺言書を作成した公証役場に出向く必要もありません。紛失した場合は、謄本で再発行してくれます。

以上で、公正証書遺言書の作成は終了です。

相続開始後の相続登記の方法・手順

相談事例の場合、相続開始後、(1)相続登記と(2)配偶者居住権の登記をします。

これらを(1)(2)の順番で連件で申請します。

相続登記

相続登記の必要書類を集める

遺言書での相続登記の方法を参考にしてください。

評価証明書などのほかの書類は、相続登記の必要書類を参考にしてください。

相続登記の申請を遺言執行者の長男がします。

令和元年7月1日以降に作成された遺言書では、「不動産を取得した相続人」と遺言執行者のどちらかが単独で申請することができます。

遺言書に基づいて遺言執行者が相続登記(不動産名義変更)を単独で申請できるのかを参考にしてください。

被相続人妻の必要書類

(1)被相続人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)

→ 出生時までの戸籍関係書類を集める必要はありません。

(2)住民票の除票(本籍・筆頭者の記載があるもの)

または除かれた戸籍の附票(本籍地記載が必要)

(3)遺言書(正本または謄本)

(4)評価証明書

相続人配偶者夫と子の必要書類

(1)戸籍謄本

(2)住民票

→ 子は第1順位の相続人であるので、親子(配偶者は婚姻)関係を証明できればよい。

配偶者居住権

配偶者居住権の登記の方法を参考にしてください。

配偶者居住権者の夫が「権利者」、遺言執行者の長男が「義務者」として申請します。

必要書類・印鑑

配偶者居住権者の夫

(1)認印

(2)住民票(住所を証明するもの)は必要ありませんが、登記しますので、申請書に正確に記載します。

遺言執行者の長男

(1)実印

(2)印鑑証明書

(3)登記義務者の登記識別情報通知

→ 相続登記と連件申請をしますので、申請時点では存在していません。

(4)遺言書

(5)登記原因証明情報(を作成します。)

(6)評価証明書

相続登記と配偶者居住権の登記

相続登記と配偶者居住権の登記(一部省略)

次の2件連件で申請します。

(1/2) 登記の目的 所有権移転 原 因 〇年〇月〇日(妻の死亡日)相続 相 続 人(被相続人 妻) (住所)横浜市港南区○○ 持分2分の1 (長男 氏名)○○ (住所)横浜市港南区○○ 持分2分の1 (二男 氏名)○○ 長男・二男の遺言執行者 (住所)横浜市港南区○○ (長男 氏名)○○ 課税価格 金64,000,000円 登録免許税 金256,000円(税率は、評価価格の0・4%) 不動産の表示 横浜市港南区の土地(自宅) 横浜市港南区の建物(自宅) 横浜市港南区の土地(アパート) 横浜市港南区の建物(アパート) 登記の申請先法務局:横浜市港南区を管轄する登記所は、横浜地方法務局栄出張所

登記の目的 配偶者居住権設定 原 因 〇年〇月〇日(妻の死亡日)遺贈 存続期間 〇年〇月〇日(妻の死亡日)から配偶者居住権者の死亡時まで 権 利 者 (住所)横浜市港南区○○ (夫 氏名)○○ 義 務 者 (住所)横浜市港南区○○ (長男 氏名)○○ (住所)横浜市港南区○○ (二男 氏名)○○ 長男・二男の遺言執行者 (住所)横浜市港南区○○ (長男 氏名)○○ 課税価格 金1,000,000円 登録免許税 金2,000円(税率は、評価価格の0・2%) 不動産の表示 横浜市港南区の建物(自宅) 登記の申請先法務局:横浜市港南区を管轄する登記所は、横浜地方法務局栄出張所

公正証書遺言書作成にかかった費用

公証役場の費用:約72,000円

司法書士原案作成報酬:33,000円

合計:約105,000円

将来、相続登記と配偶者居住権の登記、預貯金相続にかかる費用

相続登記費用

司法書士報酬:約60,000円

登録免許税・証明書:約260,000円

合計:約320,000円

配偶者居住権の登記費用

司法書士報酬:33,000円

登録免許税・証明書:約3,000円

合計:約36,000円

預貯金相続の費用

司法書士報酬:132,000円(33,000円×4金融機関)

残高証明書:約4,000円

合計:約136,000円

横浜市港南区の相続登記や相続については、当司法書士事務所にご相談ください。

横浜市港南区の相続登記や相続は、お気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム