- 遺言書を作成する目的は、相続開始後、早期に確実に遺言内容を実行

- 遺言書を作成する方法:3種類

- 遺言書を公正証書で作成した方がよい事例

- 配偶者だけに遺産全部を相続させたい場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 相続人となる人との関係が良好でない場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 相続人となる人の間で相続争いになることが予想される場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 遺言者に連れ子がいる場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 遺言者に再婚前の子(成年)がいる場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 兄弟姉妹(甥姪)に相続・遺贈させたい場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 推定相続人以外の人に遺贈させたい場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 遺言者が外国人の場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 遺言者が海外在住の日本人の場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 推定相続人に認知症の方がいる場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 推定相続人に不在者(行方不明の人)がいる場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 遺言者に相続人となる人が誰もいない(相続人不存在)場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

- 相続税も検討する

- 遺言書がある場合の相続登記・相続手続

- 公正証書遺言書の作成や、遺産相続・相続登記については、当司法書士事務所にご相談ください。

遺言書を作成する目的は、相続開始後、早期に確実に遺言内容を実行

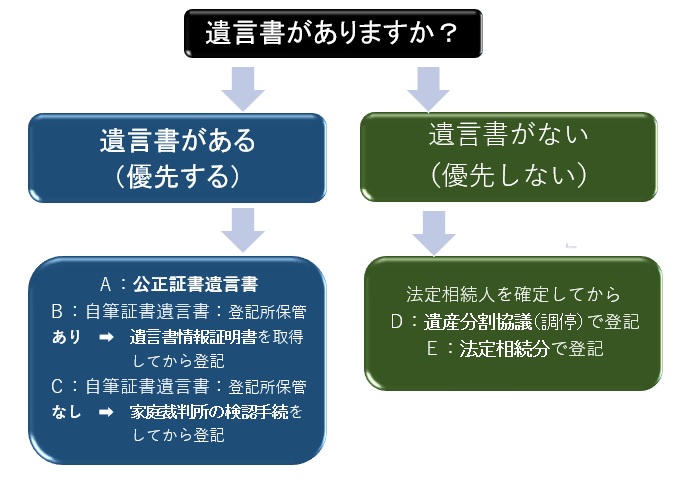

遺言書がある場合、遺言書が優先しますので、相続人の間で遺産分割協議を行うことなく、不動産の相続登記など相続手続を行うことができます。

遺言書を作成する場合、通常、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)、公正証書遺言書の3種類があります。

遺言書の作成では、単に遺言書を書けばよいというだけでは足りず、どの形式の遺言書で作成したら、相続開始後の相続登記を含めた遺産相続手続を確実にスムーズに行うことができるのかという点も考える必要があります。遺言書があるときを参考にしてください。

遺言書を作成する目的は、相続開始後、早期に確実に遺言内容を実行することにあります。

この観点からどういう形式の遺言書で作成したらよいのかについて検討してみます。

次に、通常、作成するこれら3種類の遺言書について、簡単に説明します。

遺言書を作成する方法:3種類

自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)とは

遺言書を作成する場合、昔から一般の方が知っている遺言書の作成方法が、自筆証書遺言書です。これは、次の登記所の保管制度を利用しない作成方法となります。

この自筆証書遺言書の作成方法については、こちら➡遺言書作成講座と遺言書作成の注意点を参考にしてください。

この自筆証書遺言書は、相続開始後、家庭裁判所の検認手続をしなければ、相続登記を含めた遺産相続手続を行うことができません。

この場合、家庭裁判所には、被相続人と法定相続人全員の除籍謄本や戸籍謄本(住民票)を提出する必要があります。

まず、これらの戸籍関係書類を集めるのに時間がかかる場合があります。

相続人が配偶者と子だけである場合は、比較的、早期にこれらの書類を集めることが可能です。

ですが、法定相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合は、被相続人の親・祖父母の出生から死亡までの書類を取得する必要がありますので、取得するまでの時間を要する可能性が高くなります。

家庭裁判所の遺言書検認手続では、申立人となる相続人がこれらの戸籍関係書類をすべて集めなければなりませんので、場合によっては、2か月ほどかかる場合があります。

以上のことから、自筆証書遺言書を作成するのは、配偶者と子が相続人であるときが最適であるといえます。

次に、配偶者と子の関係でいえば、この人たちの関係が良好な状態で、かつ、この人たちが納得するような遺言内容(遺留分に反しない)であることが必要です。

配偶者と子の関係が良好ではなく、遺言内容も納得できないような遺言内容の場合、相続開始後、相続人の間で相続争いのため遺言内容を実行しようにもできないことになる可能性があります。遺言書に遺言執行者が指定されていない場合は、なおさら遺言内容を実行することが難しくなります。

自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)とは

自筆証書遺言書を作成する場合、2020年7月10日から施行されている「登記所の保管制度」を利用する作成方法があります。

詳しくは、こちら➡自筆証書遺言書保管制度による遺言書を参考にしてください。

この自筆証書遺言書は、相続開始後、家庭裁判所の検認手続をする必要はありませんが、相続開始後、遺言書情報証明書の発行を登記所に請求して、取得する必要があります。

相続登記をはじめとする遺産相続手続は、遺言書情報証明書を使用しなければなりません。

登記所に遺言書情報証明書の交付申請をするには、遺言者である被相続人と法定相続人全員の除籍謄本や戸籍謄本、住民票を提出する必要があります。

これは、家庭裁判所の検認手続が必要な自筆証書遺言書と同様のことがいえます。

このことから、登記所の保管制度を利用する自筆証書遺言書も、配偶者と子が相続人であるときが最適であるといえます。

配偶者と子の関係も、家庭裁判所の検認手続が必要な自筆証書遺言書と同様のことがいえます。

この人たちの関係が良好な状態で、かつ、この人たちが納得するような遺言内容(遺留分に反しない)であることが必要です。

配偶者と子の関係が良好ではなく、遺言内容も納得できないような遺言内容の場合、相続開始後、相続人の間で相続争いのため遺言内容を実行しようにもできないことになる可能性があります。遺言書に遺言執行者が指定されていない場合は、なおさら遺言内容を実行することが難しくなります。

公正証書遺言書とは

公正証書遺言書は、公証役場で作成する遺言書のことをいいます。

詳しくは、こちら➡公正証書で遺言書作成を参考にしてください。

遺言書を公正証書遺言書で作成した場合、前述の自筆証書遺言書に比べ、相続開始後、早期に確実に遺言内容を実行できるというメリットがあります。

また、公正証書遺言書を作成するには、公証役場に手数料を支払いますが(相続の仕方や財産の総額で公証人の手数料が異なる。)、通常、5万円から10万円ほどです。相続開始前に費用はかかりますが、相続開始後の手続をスムーズに行えるため、相続人にとっては、相続開始後、手続面においても費用面においてもメリットがあります。

ただし、兄弟姉妹が相続取得する場合は、多少、被相続人の除籍謄本の取得通数が多くなります。

いずれにしましても、自筆証書遺言書に比べ公正証書遺言書の方が早期に確実に遺言内容を実行できます。

遺言書を公正証書で作成した方がよい事例

前述しましたように、遺言書を作成する目的は、相続開始後、早期に確実に遺言内容を実行することにあります。

確実に遺言内容を実行するには、遺言書で遺言執行者を指定しておく必要があります。

次を参考にしてください。

遺言執行者の権限と責任

遺言執行者が指定されている場合の相続手続

遺言の内容によっては、遺言執行者が指定されていない場合、不都合が生じることもありますので、必ず遺言執行者を指定するのがよいでしょう。

配偶者だけに遺産全部を相続させたい場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

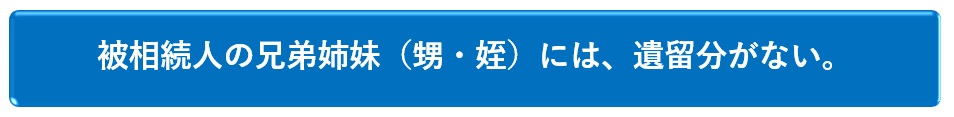

相続開始後、相続人となる人(これを推定相続人といいます。)が配偶者の場合で、遺言者に兄弟姉妹がいる場合であっても、遺言者が配偶者だけに遺産を全部相続させたい場合は、公正証書で遺言書を作成した方がよいでしょう。

推定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹も法定相続人となる人であるので、遺言書を作成していない場合、配偶者は兄弟姉妹と遺産の分配について協議(話し合い)をする必要があります。

これが、配偶者に遺産全部を相続させるという遺言書がある場合は、配偶者が遺産全部を相続することができます。

なぜなら、兄弟姉妹には遺留分(相続人となる人に法律上最低限保証されている相続分)がないからです。

もし、遺言者が遺言書を公正証書ではなく、自筆証書遺言書で作成した場合、相続開始後、家庭裁判所の検認手続では、兄弟姉妹にも遺言書を確認するように家庭裁判所から通知されます。また、登記所の保管制度を利用する自筆証書遺言書の場合は、遺言書情報証明書が発行された後、兄弟姉妹に遺言書情報証明書を発行した旨を登記が通知します。

このため、自筆証書遺言書の場合、家庭裁判所の検認手続にしても、遺言書情報証明書の交付申請にしても、配偶者が兄弟姉妹を含めた戸籍関係書類(住民票)をすべて取得する必要があります。

これらの取得や手続が、配偶者では難しい場合、司法書士など専門家に依頼することになります。

そうしますと、費用もかかることになります。

以上のことから、自筆証書遺言書は、相続開始後、手間や費用がかかり、遺留分のない兄弟姉妹にも通知されますので、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で、配偶者に遺産全部を相続させたい場合は、公正証書で作成した方がよいでしょう。

相続人となる人との関係が良好でない場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

例えば、遺言者が夫、推定相続人が配偶者と子の場合で、配偶者と子の関係が良好でない場合、遺産分割を早期に合意することができないときは、不動産の相続登記をはじめ遺産相続手続をスムーズに行うことができず、いつまで経っても手続を行えない可能性が高くなります。

特に、令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されますと、3年以内に相続登記ができない場合、裁判所を通じて罰金(過料)を課せられる可能性が高くなります。

そうい意味でも、このように親子関係が良好でない場合は、公正証書遺言書で作成した方がよいでしょう。

相続人となる人の間で相続争いになることが予想される場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

前述のように、推定相続人の親子、子供同士、遺言者の配偶者と祖父母や兄弟姉妹との関係が良好ではなく、相続争いが予想される場合、前述のように、なかなか遺産分割協議が成立せず、いつまで経っても、遺産相続手続を行うことができない可能性が高くなります。

相続争いとなってしまいますと、話し合いでの合意が難しくなり、家庭裁判所で遺産分割調停をすることになってしまいます。

こうなりますと、解決までの時間がかかることになり、相続税の対象となる場合は、さらに、相続税の問題で思わぬ出費が重なることも考えられます。

したがいまして、このような、相続人となる人の間で相続争いになることが予想される場合は、遺言書を公正証書で作成した方がよいでしょう。

遺言者に連れ子がいる場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

「連れ子」とは、再婚するに当たり、遺言者に幼少の子供がいる場合です。遺言者の推定相続人は、再婚相手と遺言者の幼少の子供です。

この場合、再婚相手と遺言者の幼少の子供が必ずしも良好な関係とは限りません。特に、幼少の子供が未成年者(18歳未満)の場合は、再婚相手との遺産分割協議をするには、未成年者の代理人の選任してもらう必要があります。

したがいまして、遺言者に連れ子がいる場合は、遺言書を公正証書で作成した方がよいでしょう。

遺言者に再婚前の子(成年)がいる場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

遺言者に再婚前の子(成年)がいる場合、遺言者の推定相続人は、再婚相手と再婚前の子(成年)です。

この場合も、再婚相手と再婚前の子(成年)が必ずしも良好な関係とは限りません。

また、相続争いが予想される場合や、相続争いまでいかなくても、遺産分割の話し合いがうまくできそうにないという場合は、遺言書を公正証書で作成した方がよいでしょう。

兄弟姉妹(甥姪)に相続・遺贈させたい場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

遺言者の兄弟姉妹(甥姪)が推定相続人となる場合は「相続させる」、推定相続人とならない場合は「遺贈する」、という書き方を遺言書でします。

遺言者に相続・遺贈したい兄弟姉妹(甥姪)がいる場合、推定相続人が遺言者の配偶者や子供である場合や、遺言者の別の兄弟姉妹の場合がありますので、確実に相続・遺贈させたいという遺言者の意向があります。

この場合は、遺言書を公正証書で作成した方がよいでしょう。

推定相続人以外の人に遺贈させたい場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

遺言書では、推定相続人とならない人には「遺贈する」という書き方をします。

遺言者に遺贈したい推定相続人以外の人がいる場合、確実に遺贈させたいという遺言者の意向があります。

遺言書を作成する目的は、相続開始後、早期に確実に遺言内容を実行することにありますので、この場合も、遺言書を公正証書で作成した方がよいでしょう。

遺言者が外国人の場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

日本に在住している外国人の場合、特に、この外国人に日本人の配偶者や子がいる場合、被相続人が外国人の場合は、日本人と異なり、戸籍関係書類がありませんので、被相続人となる外国人の相続人が誰になるのかを証明することが難しくなります。

自筆証書遺言書では、外国人の相続人が誰になるのかを証明することが困難です。

このような事情がありますので、日本に在住している外国人が遺言書を作成する場合、公正証書遺言書で作成します。

外国人の相続登記の困難さは、次を参考にしてください。

相続登記と相続人が外国人(台湾の方)

被相続人が台湾の方の相続登記(戸籍証明書がない場合)

被相続人が外国人(アメリカ人):遺言書で相続登記の方法

国籍離脱した元日本人(登記名義人・被相続人)の相続登記の方法

遺言者が海外在住の日本人の場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

海外在住の日本人が、海外の財産の他に、日本に財産(不動産や預貯金など)がある場合、遺言書は、公正証書遺言書で作成した方がよいでしょう。

海外在住日本人の遺言書作成は、どういう方式の遺言書がよいのか。を参考にしてください。

推定相続人に認知症の方がいる場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

推定相続人に認知症の方がいる場合、相続開始後、この認知症の方を含めて遺産分割協議を行うことになります。

認知症の方は、意思表示ができませんので、成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議に参加することになります。

推定相続人に認知症の方がいる場合は、予め、遺言者が認知症の方の相続する分を決めておいた方が、遺産相続手続をスムーズに行うことができます。

したがいまして、この場合も、遺言書を公正証書で作成した方がよいでしょう。

推定相続人に不在者(行方不明の人)がいる場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

推定相続人に不在者(行方不明の人)がいる場合、相続開始後、この不在者(行方不明の人)を含めて遺産分割協議を行うことになります。

実際には、不在者(行方不明の人)が現れるまで遺産分割協議ができませんので、この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、この不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

不在者財産管理人選任の申立ては、こちら➡相続と不在者財産管理人を参考にしてください。

この申立ては、手続面もさることながら、お金(裁判所に対する予納金)もかかり、かつ、不在者財産管理人は司法書士・弁護士が選任され、不在者が現れるまで、この人が不在者の財産を管理することになります。毎年、不在者財産管理人に報酬が支払われます。

不在者財産管理人選任を申立てる相続人の負担が多いだけで、この人を含め、ほかの相続人の得になることはありません。得をするのは、不在者財産管理人だけということになります。

不在者に遺産を相続させたくないときは、遺言書を作成した方がよいでしょう。

この場合、自筆証書遺言書では、不在者に通知(最後の住所)することになりますので、この通知が不可能なことから、結局、不在者財産管理人選任の申立てをすることになります。

したがいまして、この場合も、遺言書を公正証書で作成した方がよいでしょう。

遺言者に相続人となる人が誰もいない(相続人不存在)場合【遺言書を公正証書で作成した方がよい事例】

相続人となる人が誰もいない場合とは、被相続人となる人に、配偶者も子もいない、両親、祖父母もいない、兄弟姉妹もいない、甥姪もいない状態のことをいいます。法律上の相続人がいない状態です。このことを「相続人不存在」といいます。

このように相続人となる人がいない場合、基本的には、被相続人の遺産は、国のものとなります。国庫に納められます。

被相続人に遺産がある場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、相続財産管理人が遺産を管理し、最終的にお金に換えて国庫に納めます。

この手続を申立てるのは、被相続人の財産を管理していた人(近親者など)ということになりますが、この申立てをするには、相当な手間と費用(基本的に家庭裁判所に予納金を納めるます。)がかかります。

これについては、こちら➡相続財産管理人(相続人不存在)を参考にしてください。

被相続人の財産を管理していた人がこのような相当な負担(申立の手間と費用)をすることになります。ほとんど得になることはありません。相続財産管理人だけが得をすることになります。

このようなことから、財産を管理している人のためにも遺言書を書いておいた方がよいでしょう。

また、この場合も、相続人となる人が誰もいない場合も、遺言書を公正証書で作成した方がよいでしょう。

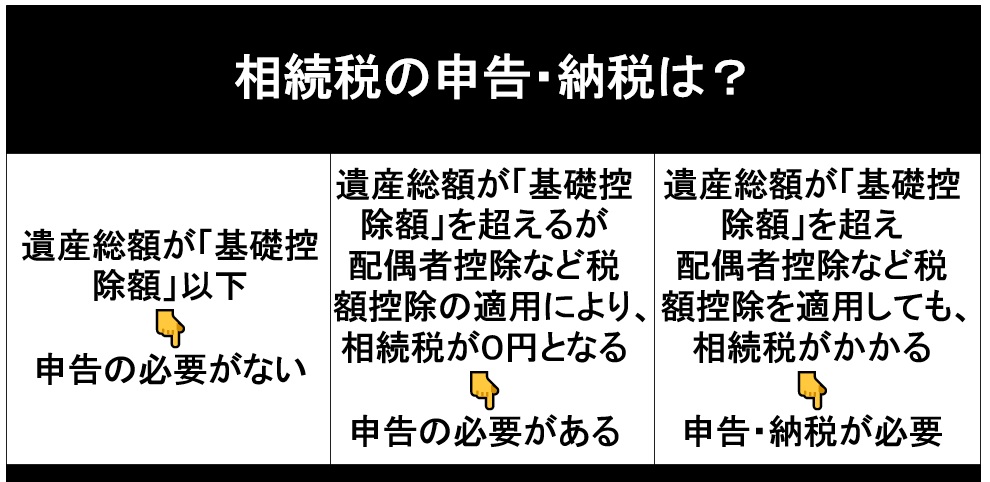

相続税も検討する

遺言書を作成する場合、遺言内容の検討はもちろんのこと、相続開始後、相続税がかかるかどうか、相続税がかかる可能性がある場合、どのくらいの相続税がかかるのかも一緒に検討するのがよいでしょう。

詳しくは、こちら➡相続税の主な内容を参考にしてください。

遺言書がある場合の相続登記・相続手続

遺言書がある場合の相続登記・相続手続は、遺言書での相続登記の方法を参考にしてください。

公正証書遺言書の作成や、遺産相続・相続登記については、当司法書士事務所にご相談ください。

公正証書遺言書の作成や、遺産相続・相続登記について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム